「記事を書いても順位が上がらない」「過去記事のアクセスが落ちてきた」……そんな悩みを持つWeb担当者は少なくありません。

しかし、闇雲に修正を繰り返すだけでは時間も労力も無駄になります。本記事では、数々のメディアで成果を出してきたプロの知見に基づき、データを用いた論理的なリライト手法を徹底解説します。感覚的な修正を卒業し、確実な順位アップと流入増を実現する「正解」の手順を、今すぐ手に入れましょう。

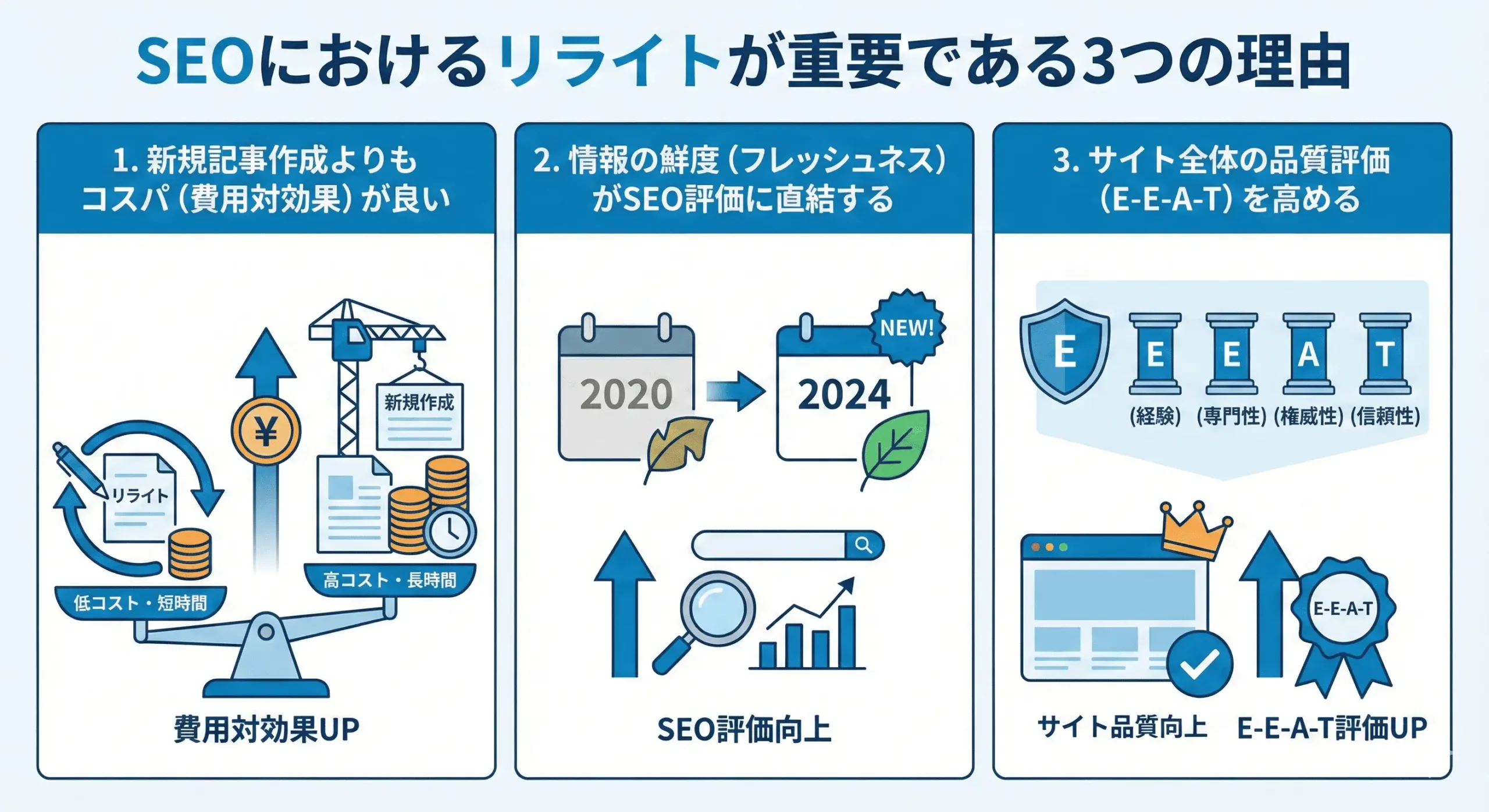

SEOにおけるリライトとは?重要である3つの理由

SEOにおけるリライトとは、単なる加筆修正ではなく、既存記事を再評価して成果を最大化するための必須施策です。

実は、ゼロから新規記事を作るよりも費用対効果が高いうえ、情報の鮮度を保つことでサイト全体の品質評価向上にも直結します。なぜ今、過去記事の見直しがこれほど重要視されるのか、その定義と具体的な3つの理由を解説します。

リライトの定義と目的

SEOにおけるリライトとは、古くなった情報を更新したり、文章を読みやすく書き直したりすることだけではありません。その本質的な目的は、検索順位が上がらない原因を分析し、現在の検索ユーザーが求める情報とGoogleの評価基準との間に生じている「ギャップ」を埋める作業にあります。

公開当時は網羅的だった内容も、時間の経過とともに競合が増えたり検索意図が変化したりすることで、相対的に評価が下がっている可能性があります。このような変化によって発生した課題を修正し、記事を検索ニーズに最適化させることがSEOリライトの役割です。この正しい定義を理解することが、停滞したアクセスを回復させる第一歩となります。

新規記事作成よりもコスパ(費用対効果)が良い

リライトを行う最大のメリットの一つは、新規記事作成と比較して圧倒的に費用対効果が高い点です。

ゼロから記事を企画し執筆するには膨大なリサーチと制作時間が必要です。一方で、すでに土台がある既存記事を活用すれば、不足している情報の追記や修正だけに集中できるため、作業工数を大幅に圧縮できます。また、全く新しいURLで評価の蓄積を待つ必要がある新規作成とは異なり、すでにGoogleにインデックスされているページを改善するため、施策の結果が検索順位に反映されるまでのスピードも早い傾向にあります。特にドメインパワーがある程度育っているサイトでは、少ない労力で大きな成果を生む即効性の高い施策といえるでしょう。

情報の鮮度(フレッシュネス)がSEO評価に直結する

検索エンジンは、ユーザーに対し常に最新で正確な情報を届けようとするため、記事の「情報の鮮度」はSEO評価において極めて重要です。

特にGoogleには、QDFと呼ばれるアルゴリズムのように、検索トピックによっては新しい情報を優先的に上位表示させる仕組みが存在します。たとえば、数年前の古い統計データや終了したキャンペーン情報がそのまま残っていると、ユーザーの利便性を損なうだけでなく、検索エンジンからの評価も下がりかねません。そのため、定期的に記事内容を見直し、最新の事実へアップデートし続けることが順位維持には大切です。

サイト全体の品質評価(E-E-A-T)を高める

リライトの実践は、個別の記事順位だけでなく、Webサイト全体の品質評価(E-E-A-T)を高める上でも非常に効果的です。

Googleはサイトを評価する際、個々のページ単位だけでなく、ドメイン全体としての信頼性や専門性も厳しくチェックしています。もし検索意図を満たさない薄い内容や、放置された低品質な記事が多数存在すると、それらがサイト全体の「マイナス評価」につながり、他の優良な記事の足かせとなる恐れがあります。

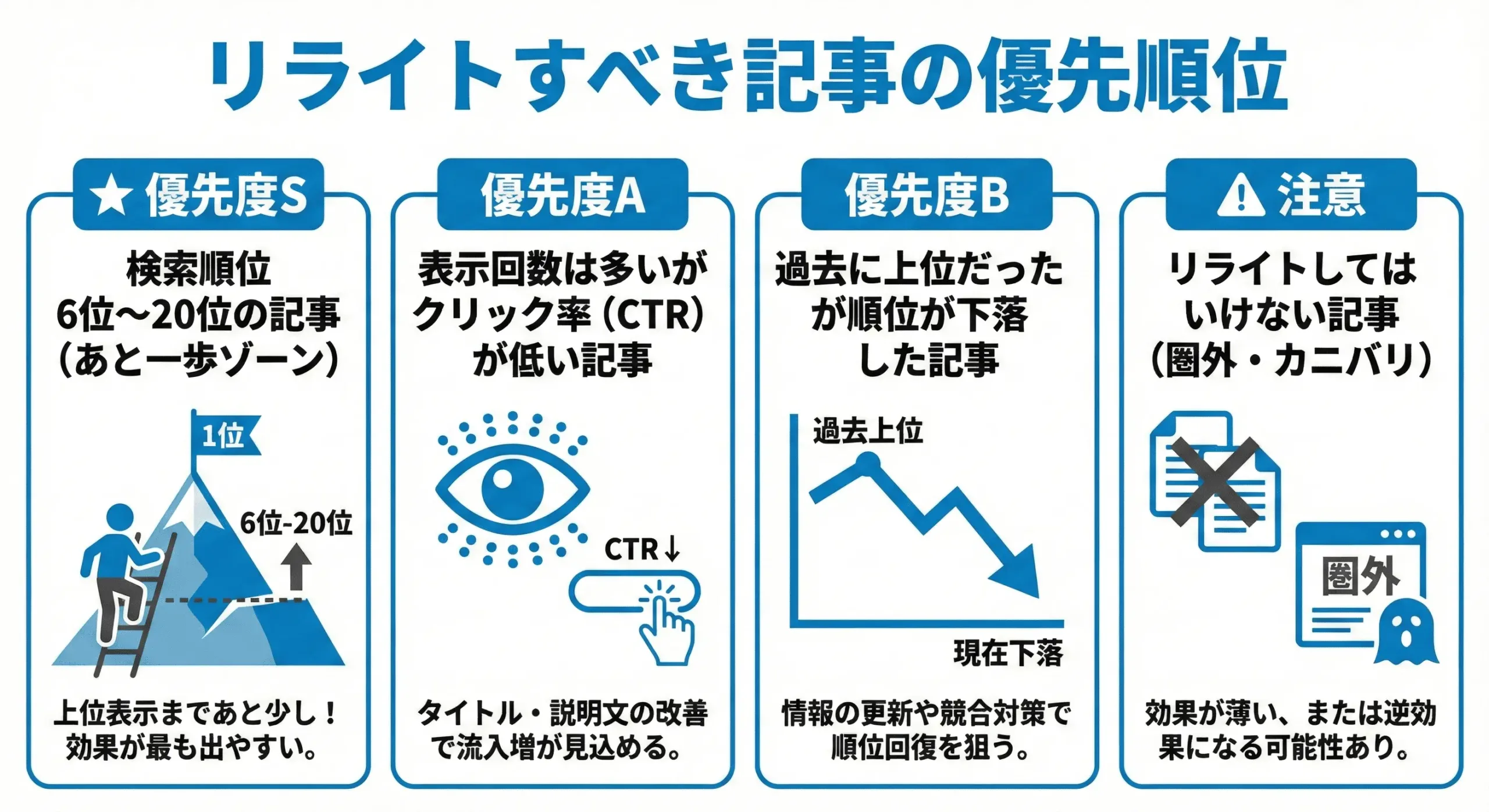

リライトすべき記事の選び方と優先順位

記事数が増えてくると、どの記事から手を付けるべきか判断に迷うものです。すべての記事をやみくもに修正するのは、時間がかかるだけで非効率になりかねません。

SEOリライトで最短で成果を出す鍵は、検索順位があと一歩の「惜しい記事」や、表示回数は多いのにクリックされない記事など、明確な「伸びしろ」があるページを正しく見極めることにあります。中には、あえて手を加えてはいけないケースも存在します。ここからは、費用対効果を最大化する具体的な選定基準と優先順位を解説します。

優先度S:検索順位 6位〜20位の記事(あと一歩ゾーン)

リライト施策において最優先で取り組むべきなのは、現在検索順位が6位から20位前後に位置している記事です。

これらは上位表示まであと一歩の「惜しい」状態にあります。評価がゼロに近い圏外記事とは異なり、すでにある程度の評価を得ているため、競合と比較して不足している情報を補強したり、独自性を加えたりするだけで、一気に検索1ページ目やトップ3へ順位を上げるポテンシャルを持っています。最小限の労力で確実なアクセスアップが見込めるため、まずはこの層をリストアップし、優先的に改善を進めていくのが良いでしょう。

優先度A:表示回数は多いがクリック率(CTR)が低い記事

優先度Sの次に着手すべきなのは、検索結果での表示回数は十分にあるものの、クリック率(CTR)が低い記事です。これは、検索順位自体はある程度評価されているにもかかわらず、ユーザーから「読む価値がありそう」と判断されていない、非常にもったいない状態といえます。

主な原因は、検索結果に表示される「タイトル」や「メタディスクリプション」の訴求力が弱く、ユーザーの検索意図や興味とズレている点にあります。そのため、タイトルの文言を魅力的に改善するだけでも流入数が増加する可能性を秘めています。作業コストを抑えつつ即効性が期待できるため、優先的に見直しを進めましょう。

優先度B:過去に上位だったが順位が下落した記事

かつては検索上位をキープしていたものの、徐々に順位を落としている記事も、リライトによって復活できる可能性が高い重要な対象です。

こうした記事が下落する主な原因は、時間の経過とともに競合サイトがより高品質なコンテンツを公開したか、あるいはユーザーの検索意図そのものが変化したことにあります。例えば、数年前の古い情報がそのままになっていると、情報の鮮度を重視する現在のアルゴリズムでは評価されにくくなります。そのため、現在の上位サイトの構成を改めて分析し、不足している最新情報を加筆修正することで、再び上位へ返り咲くことが期待できます。

注意:リライトしてはいけない記事(圏外・カニバリ)

すべての記事を手当たり次第に修正すれば良いわけではありません。特に検索順位が50位以下の圏外にある記事は、Googleから評価対象として認識されていない可能性が高いため、小手先の修正では改善が見込めないケースがほとんどです。これらは無理に時間をかけるより、関連する上位記事へ統合するか、思い切って削除して新規作成し直す方が効率的でしょう。

また、サイト内で類似したテーマの記事が複数あり、評価を食い合う「カニバリゼーション」を起こしている場合もリライトは不向きです。この場合は、検索意図に合わせて記事を一本化する整理作業が必要です。リソースを無駄にしないためにも、「直さない」という判断もまた重要な戦略となります。

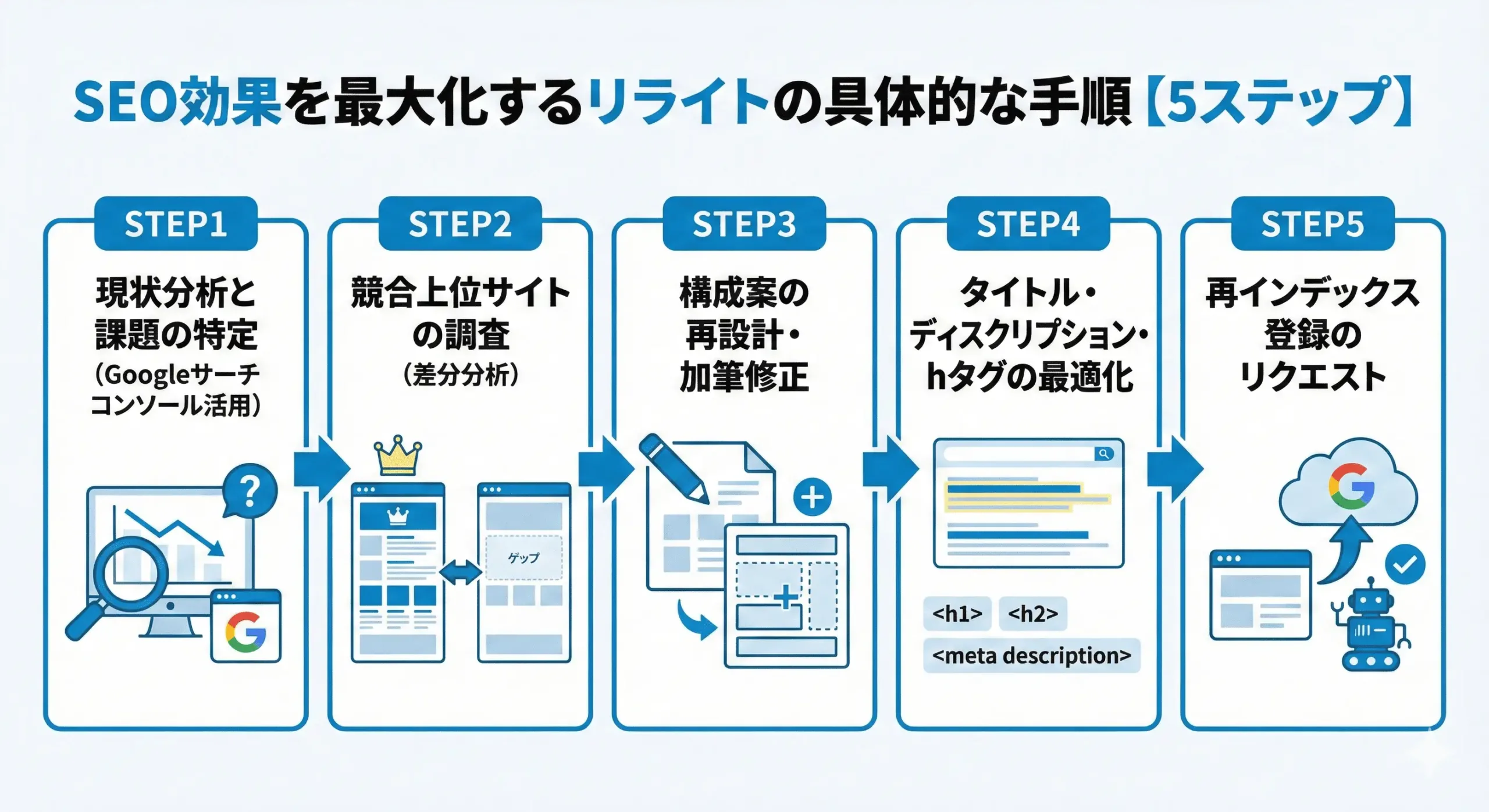

SEO効果を最大化するリライトの具体的な手順【5ステップ】

SEO効果を最大化するためには、感覚的な修正ではなく、データに基づいた論理的なプロセスが不可欠です。まずはサーチコンソールで現状を正確に分析し、競合サイトとの差分を埋める構成案を作成しましょう。

細部のタグ調整から再インデックスの申請に至るまで、順位アップに直結する一連の流れを5つのステップで具体的に解説します。

STEP1:現状分析と課題の特定(Googleサーチコンソール活用)

リライトの第一歩は、現状の可視化から始まります。まずはGoogleサーチコンソールを活用して対象記事がどのような検索クエリで流入を獲得しているかを確認してください。ここで最も重要なのが、実際にユーザーが検索している「クエリ」と、記事が提供している「本文」の内容にズレがないかを見極めることです。

狙っていない意外な語句で表示回数が増えているなら、その潜在的なニーズに対する回答が記事内で不足している証拠かもしれません。このズレを正確に把握することで、具体的な修正方針が定まります。課題が浮き彫りになったら、次は競合サイトとの比較でさらに深掘りしていきます。

STEP2:競合上位サイトの調査(差分分析)

現状把握ができたら、次は検索結果の上位に表示されている競合サイトを徹底的に分析しましょう。具体的には、1ページ目の上位記事をいくつか確認し、自社の記事にはなくて彼らの記事には含まれている「見出し」や「要素」を洗い出す作業を行います。

ここで大切なのは、単に見出しを真似するのではなく、「なぜGoogleはこの情報を高く評価しているのか」という背景まで考え抜くことです。読者がその情報を必要とする理由を理解してこそ、表面的な模倣ではない本質的な改善が可能になります。不足している要素が明確になれば、いよいよそれらを組み込んだ具体的な構成案の再設計へと進みます。

STEP3:構成案の再設計・加筆修正

競合調査で洗い出した不足要素を基に、記事の構成案を再設計し、執筆を行います。ここでは単に情報を継ぎ足すだけでなく、読者の負担になる冗長な表現や古い情報を潔く削除することも重要です。

さらに自社独自の体験談や一次データなどの「独自性」を盛り込み、競合記事との差別化を図りましょう。情報の網羅性とオリジナリティを両立させることこそが、検索エンジンからの再評価を引き出す鍵となります。

STEP4:タイトル・ディスクリプション・hタグの最適化

記事の中身がどれほど高品質でも、検索結果の画面でユーザーに選ばれなければアクセスには繋がりません。そのため、タイトルやディスクリプション、各見出し(hタグ)の最終調整を丁寧に行う必要があります。

特に意識すべきはキーワードの配置です。スマホの画面などではタイトルの後半が省略されやすいため、対策キーワードを極力冒頭(左側)に寄せることで、一目で内容が伝わるように工夫します。加えて、単に用語を入れるだけでなく、「【最新】」や「3つのコツ」など、思わずクリックしたくなる魅力的な文言への変更もCTR向上には欠かせません。

STEP5:再インデックス登録のリクエスト

記事の修正作業が完了し、「更新」ボタンを押しても、まだ本当の意味でのリライトは完了していません。

Googleのロボットであるクローラーが再び巡回に来て、変更された新しい情報を読み取るまでは、検索結果にリライトの内容が反映されないからです。特に更新頻度が低いサイトの場合、自然な巡回を待っていると、結果が出るまでに数週間もかかることがあります。

そのため、必ずGoogleサーチコンソールのURL検査ツールを使って「インデックス登録のリクエスト」を行い、こちらから能動的にクローラーを呼び込むようにしましょう。

60秒で無料見積を受け取る

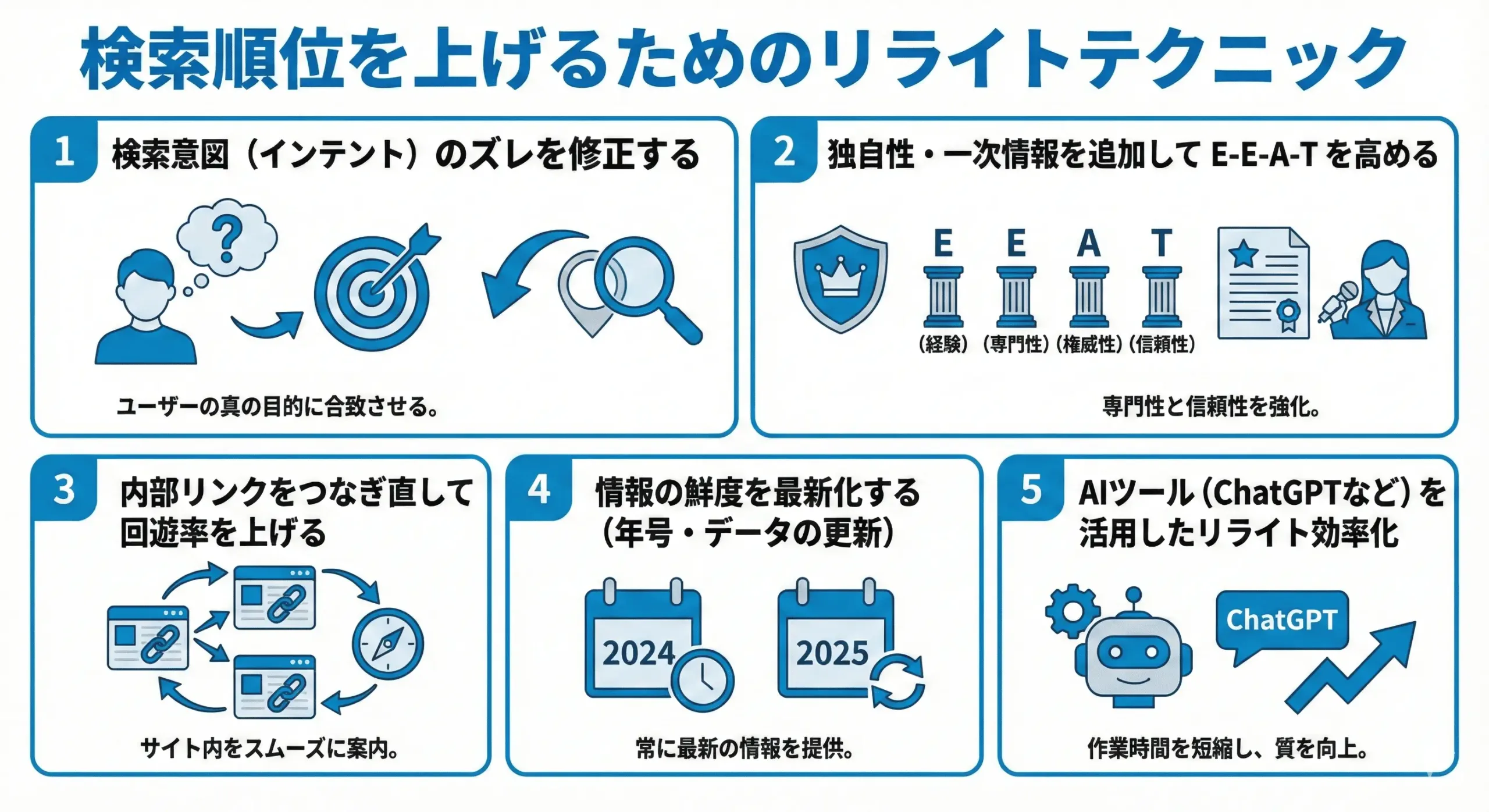

【ケース別】検索順位を上げるためのリライトテクニック

順位が停滞している記事には、必ず特有の原因があります。

すべての記事に同じ修正を加えるのではなく、検索意図のズレや内部構造の不備など、状況に応じた適切な処置が必要です。ここでは情報の鮮度や独自性を高めて評価を底上げする方法から、AIを活用した最新の効率化術まで実践的なテクニックを5つのケース別に解説します。

ケース1:検索意図(インテント)のズレを修正する

検索順位が伸び悩む最大の要因は、ユーザーが知りたいことと記事が伝えていることの間にある「検索意図のズレ」です。例えば、「〇〇とは」と基礎知識を求めている読者に対し、冒頭から自社商品の購入を強く促してはいないでしょうか。これではユーザーは解決策を得られず、すぐに離脱してしまいます。

リライト時に意識すべきは、質問への結論を最初に提示する「アンサーファースト」の徹底です。まずは読者の疑問を最短距離で解消し、信頼を得てから詳細な解説や提案へと繋げる構成に修正してみましょう。

ケース2:独自性・一次情報を追加してE-E-A-Tを高める

検索順位をさらに押し上げるには、どこにでもある一般的な情報を超えた「独自性」の強化が不可欠です。Googleが重視するE-E-A-Tを高めるために、競合サイトにはない自社だけの一次情報を積極的に盛り込みましょう。

具体的には、文章だけで説明していた概念をオリジナルの図解で可視化したり、自社で実施したアンケート結果をデータとして掲載したりするのが有効な手段です。また、実際の業務で得られた成功事例や生の声を追加することも、他社が模倣できない強力な武器となります。

ケース3:内部リンクをつなぎ直して回遊率を上げる

記事のリライトを行う際、本文の修正だけに目を奪われがちですが、内部リンクの再構築も非常に効果的な施策です。

過去に書いた記事が増えてくると、互いに関連性が高いにもかかわらずリンクが繋がっていない「孤立した記事」が生じやすくなります。そこで、特定のテーマを中心に親記事と子記事を整理し、関連ページ同士を相互リンクで結ぶ「トピッククラスター」の強化を意識してください。これにより、ユーザーは知りたい情報を深掘りしやすくなり、サイト内を自然に回遊してくれるようになります。滞在時間の延長はSEO評価にもプラスに働くため、導線の最適化は欠かせません。

ケース4:情報の鮮度を最新化する(年号・データの更新)

情報の鮮度を保つことは、検索順位を維持するために欠かせない施策です。

しかし、タイトルにある「2023年」という表記を単に「2025年」と書き換えるだけでは、本質的なリライトとはいえません。重要なのは、数字の変更に伴い、記事の中身も最新の実態に合わせて正しくアップデートすることです。たとえば、紹介しているツールの機能が変わっていないか、引用している統計データが古くなっていないかを確認し、必要であれば加筆修正を行いましょう。

ケース5:AIツール(ChatGPTなど)を活用したリライト効率化

リライトにかかる時間を短縮し効率化を図るには、ChatGPTなどの生成AIツールを「編集アシスタント」としてフル活用するのが非常に賢い戦略です。

具体的には、既存記事のテキストを読み込ませて網羅されていない観点を指摘させる「構成の不足チェック」や、検索ユーザーが思わずクリックしたくなる「タイトル案出し」を依頼すれば、アイデア出しの壁打ち相手として大いに役立ちます。

さらに、目視では見落としがちな誤字脱字や表記ゆれの校正も一瞬で完了するため、単純作業の工数を大幅に圧縮できるでしょう。AIに任せられる部分は任せ、浮いた時間を人間にしかできない「独自性の強化」に充てるのが成功への近道です。

リライトを行う適切なタイミングと頻度

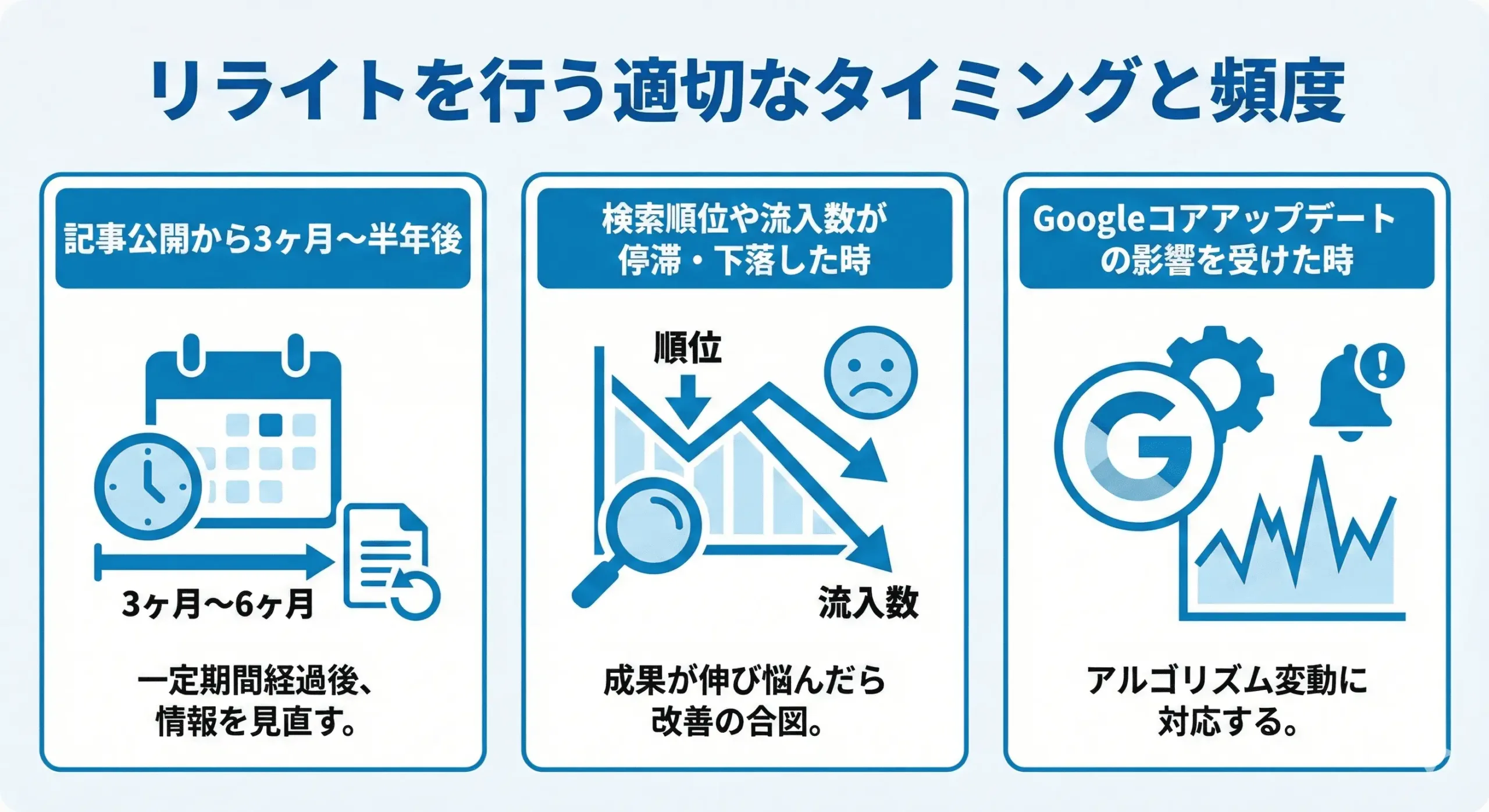

記事を公開した後、具体的にいつ修正すべきかタイミングに迷うこともあると思います。一般的には検索データが十分に溜まる公開3ヶ月から半年後が目安となります。また、順位や流入数が明確に停滞した時や、Googleコアアップデートの影響を受けた際も見逃せない重要なシグナルです。ここからは、機会損失を防ぎ、効率よく成果を出すための最適な実施時期について詳しく解説します。

記事公開から3ヶ月〜半年後が目安

新規記事を公開してからリライトに着手する目安は、おおよそ3ヶ月から半年後が最適とされています。これは、公開直後は検索エンジンのクローラーが巡回し、インデックス登録を経て、実際にユーザーの反応データが蓄積されるまでに一定のタイムラグが生じるためです。

Googleによる検索順位の評価が完全に定まり、順位が安定するまでには、少なくともこの程度の期間が必要です。データが不十分な段階で焦って修正しても、何が原因なのか正確な分析はできません。まずは順位の推移を見守り、評価が固まった段階で初めて、データに基づいた的確なメンテナンスを行うのが確実な戦略と言えます。

検索順位や流入数が停滞・下落した時

順位や流入数が横ばいになったり、急に下がり始めたりした時は、リライトに着手すべき最も明確なタイミングです。

これは、競合サイトがより良いコンテンツを出してきたか、情報の鮮度が落ちてユーザーニーズとズレが生じ始めたという、Googleからの危険信号だからです。そのため順位チェックツールを導入し、日々の変化をアラートとして検知する仕組み作りが大切です。数値の変動を早期に察知し、傷が浅いうちに素早く修正を行うことが、サイト全体の評価を守ることに繋がります。

Googleコアアップデートの影響を受けた時

年に数回行われるGoogleコアアップデートの影響で順位が急変動した際も、リライトを検討すべき重要なタイミングです。

ただし順位が下がったからといって、変動直後に慌てて記事を修正するのは得策ではありません。アップデート直後は検索結果が乱高下しやすく、評価基準が定まりきっていないためです。まずは1〜2週間ほど静観し、今回の上位サイトに共通する特徴は何か、自社には何が不足しているのかなど傾向の分析を徹底しましょう。

Googleが新たに評価し始めたポイントを冷静に見極めてから修正に着手することが順位回復を実現するための最短ルートとなります。

順位が下がることも?リライトの注意点とリスク回避

リライトは、一歩間違えると逆に順位を落としてしまうリスクも孕んでいます。「良かれと思って修正したら圏外に飛んでしまった」という最悪の事態は避けなければなりません。

すでに上位にある記事の扱いも含め、リライトを進めていくうえでの注意点と回避策を解説します。

URLは絶対に変更しない

リライトを行う際、最も犯してはならない初歩的なミスが「記事のURLを変更してしまうこと」です。

タイトルや見出しを修正するついでに、パーマリンクの設定まで変えてしまうことがありますが、絶対に避けなければなりません。なぜなら、検索エンジンにとってURLはページを識別するIDそのものであり、これを変更すると、それまで積み上げてきた被リンクや検索評価などのSEO資産がすべてリセットされ、「全く新しい別のページ」として扱われてしまうからです。

評価がゼロに戻れば、当然順位も大きく下落します。たとえ内容を大幅に刷新したとしても、URLだけは元のまま維持することを徹底しましょう。

不要な削除による評価ダウン(テキスト量不足)

読みやすさを追求するあまり、文章を削りすぎてしまうと、かえって検索順位を落とす原因になります。

検索エンジンは記事の網羅性も評価しているため、必要な情報まで削除してしまうと「コンテンツの質が低下した」と判断されかねないからです。特に注意が必要なのは、書き手が「低品質で不要」だと感じて消した部分が、実は特定の検索クエリで評価され、隠れた流入源になっていたというケースです。こうした失敗を防ぐためにも、削除する前には必ず流入キーワードを確認し、削った分以上に濃い情報を追記するなどして、記事全体の情報密度を下げないように工夫するようにしましょう。

上位表示(1位〜5位)されている記事は慎重に

すでに検索順位が1位から5位に入っている記事のリライトには、慎重さが求められます。

現状で上位にいるということは、Googleから「検索意図を満たす正解に近いコンテンツ」として高く評価されていることを意味します。ここで欲を出して1位を狙おうとし、構成を大きく変えたり文章を大幅に書き換えたりすると、現在の絶妙な評価バランスが崩れ、かえって順位が急落するリスクが高まります。そのため、上位記事に関しては情報の更新や微修正レベルに留めるのが鉄則です。

リライト後の効果検証(モニタリング)の方法

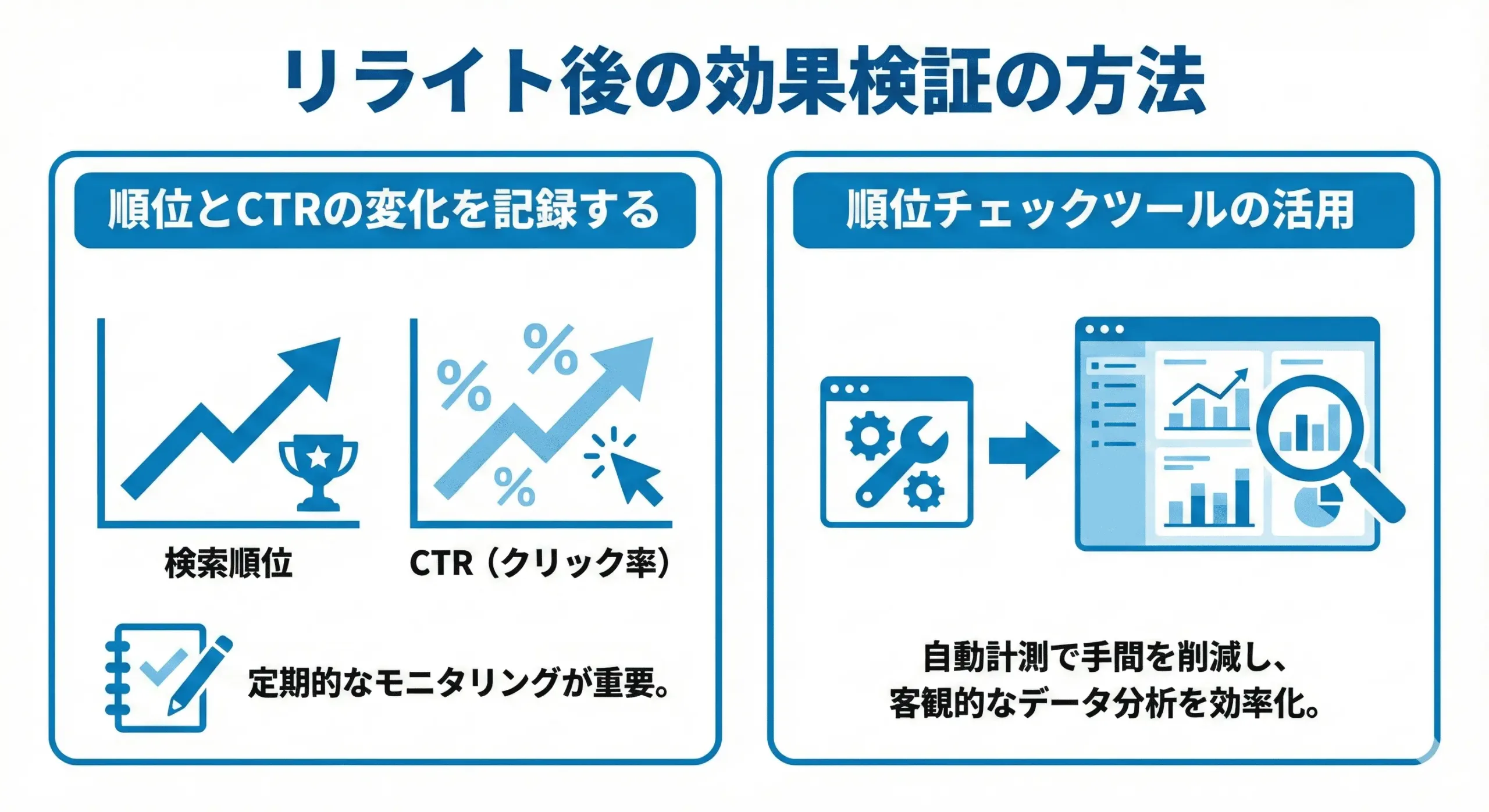

SEOリライトは修正して終わりではなく、その後の「答え合わせ」までがワンセットです。

順位やクリック率(CTR)の推移を正しく計測することで、施策の正誤を判断し、サイト全体の成長を加速させることができます。ここではGRCなどのツールを活用した具体的なモニタリング手法から、万が一効果が出なかった際の次の一手まで、確実な成果に繋げるための検証フローを解説します

順位とCTRの変化を記録する

リライトを行った後の効果検証で最も重要なのは、検索順位とクリック率(CTR)の変化をセットで追い続けることですが、それ以上に欠かせないのが「いつ、具体的に何を変えたのか」という詳細な施策ログを残すことです。

例えば、タイトルを変更した日や本文を加筆した内容を記録しておかないと、順位変動の原因が特定できず、成功パターンの再現や失敗の原因究明ができません。正確な変更履歴があってこそ、数値の変化が意味を持つデータへと変わります。

GRCやAhrefsなどのツール活用

手動での順位チェックには限界があるため、GRCやAhrefsといった専用ツールの導入によるモニタリングの自動化をおすすめします。

特にGRCは、日々の順位推移をグラフで視覚的に確認できる点が優秀です。「メモ機能」を活用してリライト実施日を記録しておけば、修正と順位変動の因果関係が一目瞭然になります。一方、Ahrefsなどの高機能ツールは、自社だけでなく競合記事の流入キーワードや被リンク状況の変化まで詳細に把握できるのが強みです。これらを駆使して客観的な数値データを集めることが、感覚に頼らない精度の高い検証サイクルを回すための基盤となるでしょう。

効果が出ない場合の次の打ち手(再リライトの判断)

リライト実施後、1ヶ月から2ヶ月が経過しても順位に変化がない場合は、修正のアプローチが適切でなかった可能性が高いと判断しましょう。

効果が出ない主な原因は、依然としてユーザーの検索意図を満たせていないか、競合と比較して独自性が不足している点にあります。この場合、まずは競合記事を再分析し、全く別の切り口でタイトルや見出しを修正する「再リライト」を試みてください。それでも反応がなければ、記事単体の問題ではなくドメインパワーの不足なども考えられます。無理に固執してリソースを浪費するよりは、一度その記事を諦め、他の勝ちやすい記事の改善に注力するのも賢明な戦略といえるでしょう。

SEOリライトの成否は「選定」で決まる!

SEOリライトは、単なる修正作業ではなく、サイトの資産価値を最大化する攻めの施策です。本記事で解説した通り、成功は「どの記事を直すか」という選定で決まります。

小手先のテクニックに頼るのではなく、徹底したユーザーファーストの視点で改善を続ければ、停滞したアクセスは必ず回復します。まずはGoogleサーチコンソールを開き、あと一歩で上位に入れそうな「惜しい記事」を1つ見つけることから始めてみてください。