「ホームページを作ったのに、まったく見られない…」そんな悩みを抱えていませんか?立派なホームページも、訪問者がいなければ存在しないのと同じです。その解決策がSEO対策(検索エンジン最適化)です。

SEO対策とは、Googleなどの検索エンジンであなたのサイトを上位表示させ、集客を最大化する施策のこと。しかし、「何から手をつければいいか分からない」「専門的で難しそう」と感じる方も多いでしょう。

この記事では、ホームページのSEO対策について、基本的な仕組みから、ご自身でできる具体的な手順、費用相場、さらにはプロの業者選びのコツまで、網羅的に解説します。

そもそもホームページSEO対策とは?

ホームページのSEO対策とは、Googleなどの検索エンジンで自社サイトを上位表示させ、Webサイトへの流入を増やしてビジネス成果に繋げる一連の施策を意味します。

具体的には、ユーザーが求める質の高い情報を提供したり、サイトの構造を分かりやすく改善したりします。ここではまず、SEOの基礎知識や、なぜ今ホームページに対策が必要なのかを解説していきます。

SEO (検索エンジン最適化) の基礎知識

SEOとは「Search Engine Optimization」の略語で、日本語では「検索エンジン最適化」と訳されます。具体的には、Googleなどの検索エンジンで特定のキーワードが検索された際に、自社のホームページを検索結果のできるだけ上位に表示させるための一連の施策のことです。広告費をかけずにサイトへの自然な流入を増やし、潜在的な顧客との接点を創出することが主な目的となります。

検索順位が決定されるまでには、大きく分けて3つの段階があります。まず、検索エンジンの「クローラー」がWebサイトの情報を収集し(クロール)、次にその情報をデータベースへ登録します(インデックス)。最後に、登録されたページの中から、ユーザーの検索意図に対して最も関連性が高く有益だと判断されたものが、複雑なアルゴリズムによって順位付け(ランキング)されます。この評価を高めていくことがSEOの本質とも言えます。

なぜホームページにSEO対策が必要なのか?

Web広告やSNSなど、Web集客の手法が多様化する現代において、なぜホームページにSEO対策が重要視されるのでしょうか。それは、検索エンジンを利用するユーザーが持つ「明確な意図」に直接アプローチできるからです。広告やSNSは、必ずしもニーズが顕在化していない層にも情報が届きますが、SEOは自ら課題解決や情報収集のために検索している、目的意識の高いユーザーを集めることに向いています。

またSEOの最大の強みは、一度上位表示に成功すれば、広告費をかけずとも中長期的に質の高い見込み顧客を集め続けられる点にあります。適切に制作・公開されたコンテンツは、24時間働き続ける営業担当者のように機能し、企業の「Web上の資産」となります。安定した事業基盤を築く上で、SEOは不可欠なマーケティング施策の1つと言えます。

SEO対策のメリットとデメリット

ホームページのSEO対策に取り組む最大のメリットは、上位表示を実現することで、広告費をかけずに中長期的に安定した集客が見込める点です。良質なコンテンツはWebサイトの「資産」となり、継続的に潜在顧客との接点を生み出してくれます。また、検索という能動的な行動を経たユーザーは目的意識が高いため、コンバージョンに繋がりやすい質の高いアクセスを集められることも大きな利点と言えるでしょう。

一方、デメリットとしては、効果が現れるまでに時間がかかる点が挙げられます。施策を開始してから検索順位が安定し、成果として実感できるようになるまでには、一般的に数ヶ月から半年以上かかるとも言われています。また検索アルゴリズムの変動に対応し続ける必要もあり、短期的な成果を求める施策には向いていないことを理解しておく必要があります。

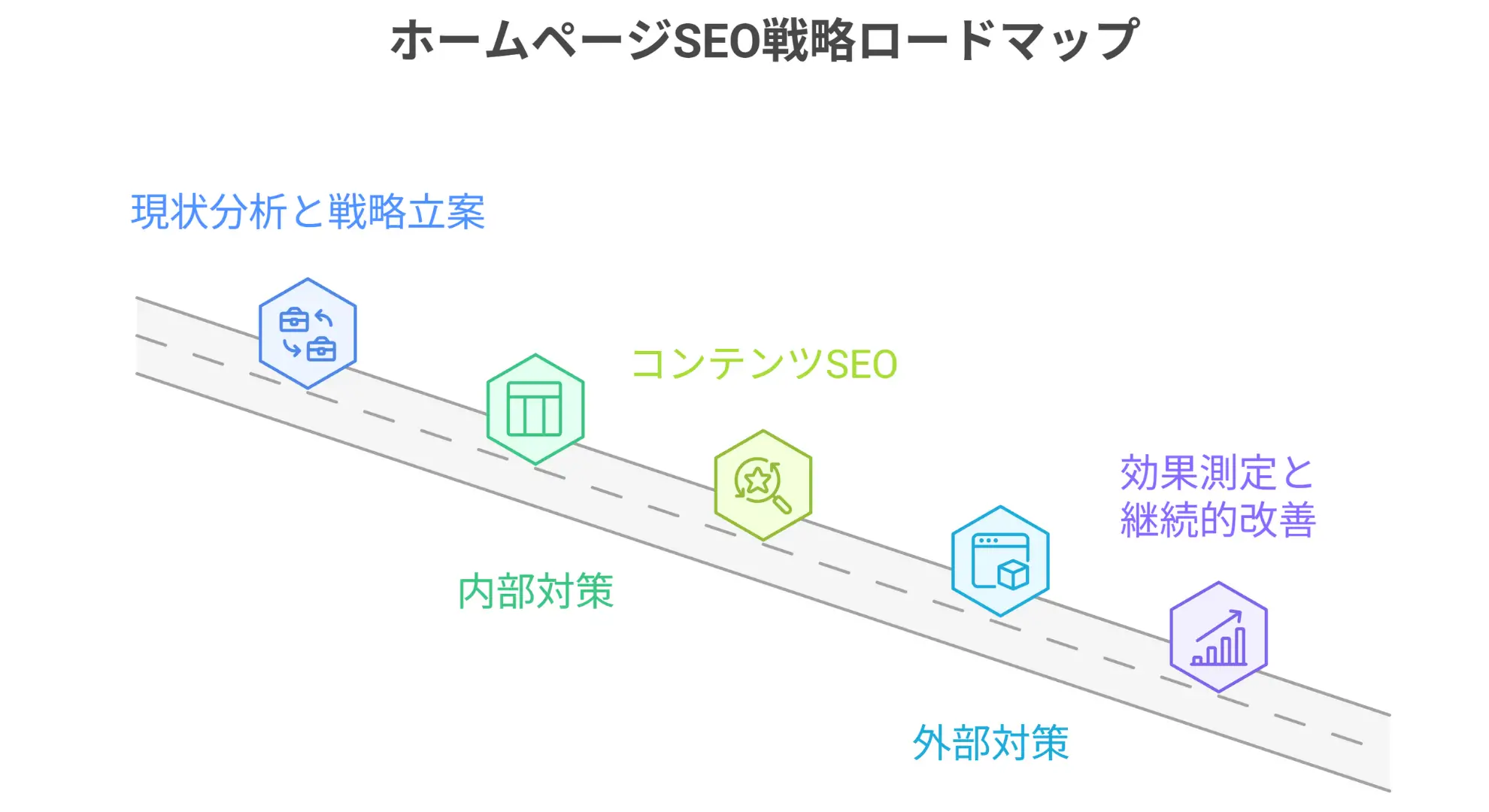

成果を出すホームページSEO対策の全体像とロードマップ

ホームページのSEO対策で成果を出すには、やみくもな施策ではなく体系的なアプローチが不可欠です。本章では、成功への道筋を5つのステップに分けたロードマップを提示します。

Step 1: 現状分析と戦略立案(誰に・何を届けるか)

ホームページのSEO対策を始めるにあたって、最初のステップとなるのが、自社のビジネスの立ち位置を正確に把握し、「誰に、何を届けるか」という骨子を明確にする戦略立案です。理想の顧客像(ペルソナ)は誰で、その人たちがどんな課題を抱えているのかを深く理解することから、すべての施策が始まります。

次に、自社サイトの現状をアクセス解析ツールで分析し、強みと弱みを洗い出しましょう。同時に、検索上位の競合サイトがどのようなコンテンツで評価されているのかを徹底的に調査していきます。この現状分析と競合調査を通じて、初めて自社が狙うべきキーワードやコンテンツの方向性が定まります。

Step 2: 内部対策(テクニカルSEO)

内部対策(テクニカルSEO)は、優れたコンテンツの価値を最大限に引き出すため、ホームページの構造や設定を検索エンジンに最適化する施策です。一言で言うと、Googleにサイトの情報を正しく理解してもらうための土台作りです。具体的には、検索エンジンのクローラーがサイト内を効率的に巡回し、情報を収集しやすくするためのXMLサイトマップ送信などが該当します。

またユーザー体験の向上も内部対策の重要な側面です。スマートフォンでの閲覧に最適化するモバイル対応や、ページの表示速度の改善は、検索順位にも影響を与える要素です。ユーザーと検索エンジンの双方から信頼されるサイトの基盤を整えることが、このステップの目的です。

Step 3: コンテンツSEO

コンテンツSEOは、戦略的に選定したキーワードに対し、ユーザーの検索意図を満たす質の高い情報を提供することで、検索エンジンからの評価を獲得する中核的な施策です。ユーザーが本当に知りたいことは何か、どんな課題を解決したいのかを追求し、専門的で分かりやすい記事を発信します。

一度公開して終わりではなく、常に情報の鮮度を保ち、読者の反応を見ながらリライトを重ねていく地道な改善活動も欠かせません。

Step 4: 外部対策(被リンク獲得)

外部対策とは、他のWebサイトから自社サイトへリンク(被リンク)を獲得する施策になります。検索エンジンは、この被リンクを第三者からの「推薦状」のように捉え、そのサイトの信頼性や専門性を評価する重要な指標の一つとしています。質の高いサイトから自然な形で多く推薦されるほど、自社サイトの権威性が高まり、検索順位の向上に繋がります。

Step 5: 効果測定と継続的改善 (PDCA)

ホームページのSEO対策は、施策を実施して終わりではありません。効果を定期的に測定し、改善を続けるPDCAサイクルが必須です。基本的には、Google Search Consoleなどのツールで検索順位やクリック率を定点観測し、施策が狙い通りに機能しているか評価します。データから見えた課題に対し、コンテンツのリライトや内部対策の見直しといった改善策を実行するといった地道な施策の繰り返しが、長期的な成果に繋がっていきます。

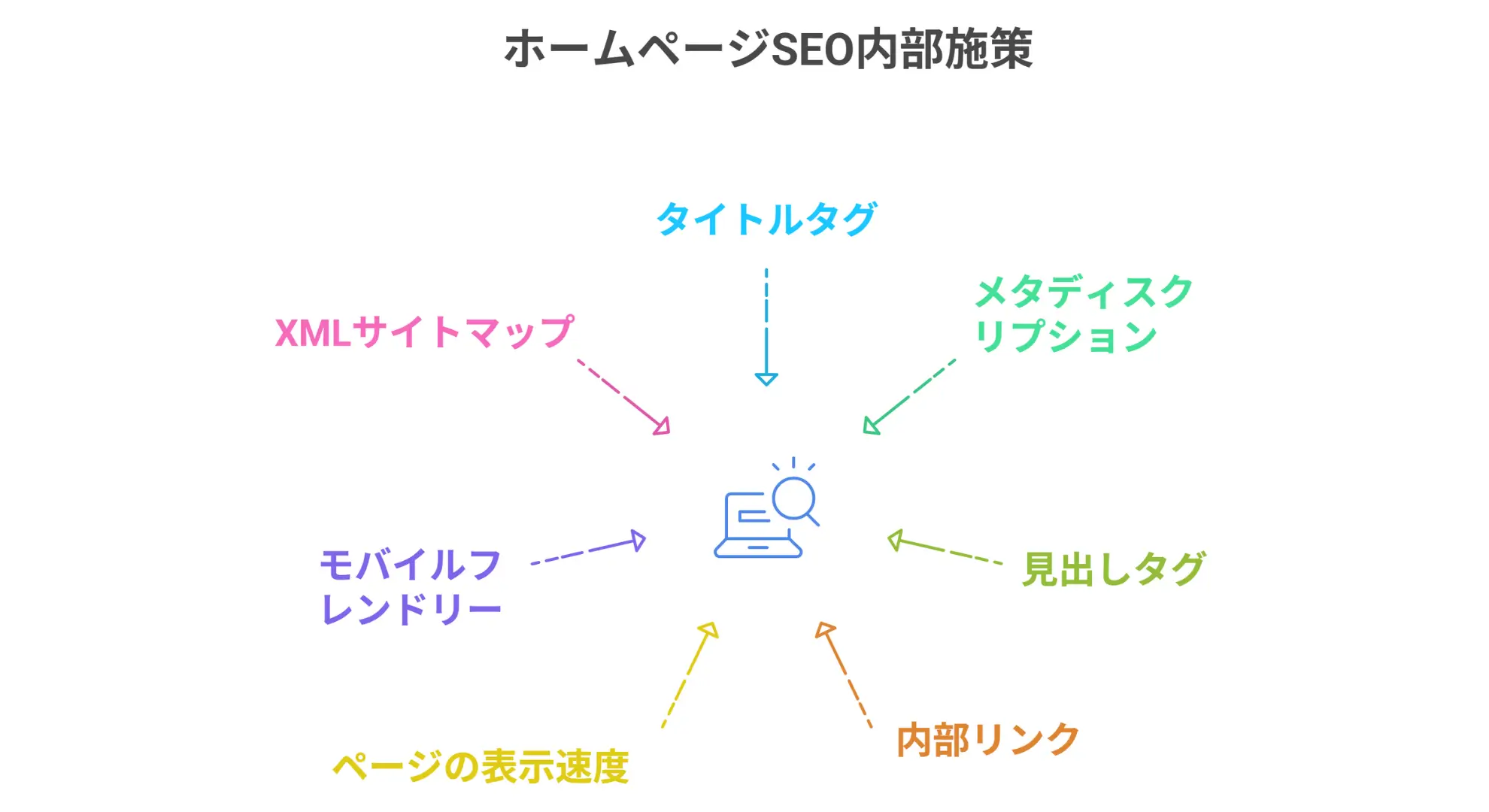

自分でできる!ホームページSEO対策【内部施策】

ホームページのSEO対策において、コンテンツ作成と同じくらい重要なのが「内部施策」です。これは、サイトの構造や設定を最適化し、Googleにページの内容を正しく、かつ効率的に理解してもらうための土台作りを指します。本章では、タイトルタグの設定から表示速度の改善、スマホ対応まで、初心者でも実践できる具体的な施策を一つずつ見ていきましょう。

タイトルタグ・メタディスクリプションの設定

タイトルタグとメタディスクリプションは、Googleなどの検索結果画面でユーザーが最初に目にする、いわばページの「顔」であり、クリック率に大きく影響します。タイトルは検索順位を決める重要な要素の一つで、対策キーワードを含めながら、ユーザーが「この記事を読みたい」と感じるような魅力的な文言を30文字程度で設定することが大切です。

一方、メタディスクリプションは順位へ直接影響しませんが、ページ内容の要約を120文字程度で魅力的に伝えることで、ユーザーのクリックを後押しします。検索ユーザーが抱える課題に対し、この記事が答えを持っていると期待させる内容を記述することが重要です。両方をページごとに最適化することで、数ある検索結果の中から自社サイトを選んでもらう確率を高めることになります。

見出しタグ(H1, H2, H3)の適切な使い方

見出しタグは、文章の構造を読者と検索エンジンの両方に分かりやすく伝える、いわば「本の目次」のような役割を担います。これによりユーザーは記事の全体像を瞬時に把握しやすくなり、読みたい箇所へスムーズに移動できるため、利便性が向上します。検索エンジンにとっても、コンテンツの主題や各セクションの関連性を正確に理解する上で欠かせない手がかりとなります。

最も重要なのが、H1を大見出し(ページの主題)、H2を中見出し、H3を小見出しというように、階層構造を正しく守って使用することです。H1タグは、原則として1ページに1つだけ設定します。単に文字のサイズを調整するデザイン目的で使うのではなく、各見出しがその下の文章内容を的確に要約するように記述しましょう。このルールを守ることが、ユーザーの読解を助け、結果としてSEO評価を高めることに繋がります。

内部リンク構造の最適化(関連ページへの案内)

内部リンクとは、自社サイト内のページ同士を繋ぐリンクです。関連性の高いコンテンツへ適切に案内することで、ユーザーは求める情報へより深く辿り着きやすくなり、サイト内での回遊性が高まります。ユーザーの滞在時間が延びたり、閲覧ページ数が増えたりすることは、サイトの利便性を示す重要な指標となり、間接的にGoogleからの評価向上にも繋がります。

検索エンジンの観点からも、内部リンクは極めて重要です。クローラーがサイト構造を正確に把握し、新しいページを効率的に発見する手助けとなります。さらに、多くの関連ページからリンクが集まるページは「サイト内で特に重要度が高い」と判断されやすくなります。重要なサービスページなどへ戦略的にリンクを設置することで、サイト全体の評価を底上げすることができます。

ページの表示速度改善(コア・ウェブ・バイタル)

ページの表示速度は、ユーザー体験を左右し、訪問者の離脱率に直結する極めて重要な要素です。読み込みが遅いサイトは、ユーザーが内容を見る前に離脱する原因となり、ビジネス機会の損失に繋がります。Googleもこの点を重視しており、ユーザー体験の質を測る指標として「コア・ウェブ・バイタル」を検索順位の決定要因に組み込んでいます。

これは、ページの読み込み時間(LCP)、操作への反応性(INP)、視覚的な安定性(CLS)の3つの指標で評価されます。具体的な改善策として、まずは画像ファイルの圧縮が挙げられます。ファイルサイズを最適化するだけで、表示速度は大きく改善されます。ユーザーが快適にサイトを閲覧できる環境を整えることが、SEO評価の向上にもつながっていきます。

モバイルフレンドリー対応(スマホ対応)

Webサイトへのアクセスの大半はパソコンではなくスマートフォンになっています。この利用実態を背景に、Googleは検索順位を決定する評価基準として「モバイルファーストインデックス(MFI)」を導入しました。これは、従来主軸だったPCサイトではなく、スマートフォン向けサイトの内容を評価の基準とする仕組みです。

このため、スマートフォンで閲覧した際にレイアウトが崩れたり、文字が小さすぎたりするサイトは、たとえPC上では問題なくともGoogleからの評価が著しく低下する可能性があります。画面サイズに応じて表示が自動で最適化される「レスポンシブデザイン」の採用は、必須です。ユーザーの利便性を最大化するスマホ対応は、顧客満足度と検索順位の両方を向上させる不可欠な施策となります。

XMLサイトマップの作成とSearch Consoleへの送信

XMLサイトマップとは、ホームページ内にある全ページのURLリストを記載した、検索エンジン向けの「サイトの地図」にあたるファイルです。この地図をGoogleに提供することで、クローラーはサイトの全体構造を正確かつ効率的に把握できるようになります。特に、サイトの階層が深いページや、他のページからの内部リンクが少ないページも漏れなく発見してもらう上で非常に重要な役割を果たします。

サイトマップを送信する最大のメリットは、新しいページを追加したり、既存のコンテンツを更新したりした際に、その情報をGoogleへ迅速に通知できる点です。クローラーの巡回をただ待つのではなく、こちらから能動的に知らせることでインデックス(データベースへの登録)を促します。作成したサイトマップは、無料ツールの「Google Search Console」を通じて送信することで、サイトの更新をいち早くGoogleに伝えることが可能です。

集客の要!ホームページSEO対策【コンテンツ施策】

ホームページのSEO対策において、集客の心臓部となるのが「コンテンツ施策」です。単に記事を量産する作業ではなく、ユーザーが何を求め、どんな言葉で検索するのかを正確に捉えることから始まります。本章では、キーワード選定と検索意図の分析方法、さらにGoogleから評価されるE-E-A-Tの高め方や読者の課題を解決する記事の書き方、情報の鮮度を保つリライトの重要性までを詳しく解説していきます。

60秒で無料見積を受け取る

キーワード選定と検索意図の分析

コンテンツ施策の成功は、適切なキーワード選定から始まります。しかし、単に検索ボリュームが大きい単語を選ぶのではなく、そのキーワードの裏側にある「検索意図」を深く読み解くことが大切です。検索意図とは、ユーザーがその言葉で検索する際に抱いている真の目的や疑問のことで、この意図を正確に把握せずに作成したコンテンツは、ユーザーが本当に求める答えを提供できず、Googleからも評価されることはありません。

検索意図を分析する方法は、実際に対象キーワードで検索し、上位表示されている競合サイトを分析することです。どのような情報が、どのような順番で語られているかを見ることで、ユーザーのニーズが具体的に見えてきます。また、検索結果画面に表示される「他の人はこちらも質問」や関連キーワードも、ユーザーの隠れた疑問を知るための貴重なヒントとなります。

E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の高め方

E-E-A-Tとは、Googleがコンテンツの品質を評価する上で用いる重要な指針で、「経験(Experience)・専門性(Expertise)・権威性(Authoritativeness)・信頼性(Trustworthiness)」の頭文字です。Googleはユーザーに有益で信頼できる情報提供を最優先するため、これらを満たすコンテンツを高く評価します。「誰が発信しているか」という情報源の信頼性が問われる時代です。特に読者の幸福や健康、経済に影響を与える分野(YMYL)では、E-E-A-Tの高さが検索順位を大きく左右します。

E-E-A-Tを高めるには、まず著者情報を明記し、実務経験や保有資格をプロフィールで示します。次に、独自調査のデータや一次情報、公的機関の統計を引用し、専門性と権威性を客観的に証明します。さらに、運営者情報や問い合わせ先をサイトに明記し、プライバシーポリシーを整備することでサイト全体の信頼性を担保します。これらの要素を積み重ね、Googleとユーザー双方に「信頼できる情報源」であることを示すようにしましょう。

読者の課題を完全に解決する記事の書き方

読者の課題を完全に解決する記事は、検索意図の「核となる答え」を最初に提示し、そこから派生するであろう疑問まで先回りして解消する網羅的なコンテンツです。重要なのは、結論を記事の冒頭で明確に述べること。ユーザーはすぐに答えを求めているため、最初に核心をつく情報を提供すれば信頼を獲得でき、続きを読む動機が生まれます。

結論を提示した後は、その根拠や具体的な方法、関連情報などを論理的な順序で展開します。「メリット」の次には「デメリット」を解説するように、読者の思考の流れに沿って構成を組み立てるようにします。検索意図の分析で得た潜在的な疑問にも見出しを作って丁寧に回答し、この記事だけで知りたいことが完結する状態を目指しましょう。

定期的なリライト(情報更新)の重要性

Webコンテンツは一度公開したら終わりではありません。時間の経過とともに情報は古くなり、統計データも変わります。Googleはユーザーに最新で正確な情報を提供することを重視するため、情報が陳腐化した記事は評価が徐々に低下する傾向にあります。また、公開当初は上位表示されていても、競合がより質の高い記事を出せば順位は下落します。このように、検索順位を維持・向上させるためには、定期的なリライト(情報更新)が欠かせません。

リライトする際は、まずGoogle Search Consoleなどのツールで、掲載順位が伸び悩んでいる記事を特定します。そして、最新の情報に更新したり、新たに出現したユーザーの検索意図に応える内容を追記したりすることで、コンテンツの価値を再び高め、Googleに対して「このサイトは常に情報を管理している」という良質なシグナルを送ることにも繋がります。

サイトの権威性を高める【外部施策】

外部からの評価を高める「外部施策」も重要です。これは主に、他のサイトから自社サイトへ向けられるリンク、すなわち「被リンク」を獲得する施策になります。質の高いサイトからの被リンクは、Googleからの信頼性の証明となり、サイト全体の権威性を高めるのです。本章では、被リンクがなぜ重要なのか、自然な獲得手法、そしてペナルティに繋がるNG施策までを解説していきます。

外部SEO(被リンク獲得)が重要な理由

外部SEOの中核である被リンク獲得は、Webサイトにおける一種の「人気投票」や「推薦状」だと考えると分かりやすいでしょう。他のサイトがあなたのコンテンツにリンクを張ることは、Googleにとって第三者からの「この情報は有益で信頼できる」という支持表明として解釈されます。関連性が高く権威あるサイトからのリンクは、サイトの信頼性を客観的に証明する強力な証拠となるのです。

どれだけ優れたコンテンツを作っても、外部からの客観的な評価がなければ、その価値を最大限に伝えることはできません。質の高い被リンクを獲得することは、自社サイトがその分野で信頼される存在だとGoogleに示すことにつながります。

自然な被リンクを獲得する王道の手法

自然な被リンクを獲得するための王道は、「他者が思わず参照・引用したくなるような、質の高い独自のコンテンツを作成すること」に尽きます。独自の調査に基づいた統計データや、業界の課題を深く掘り下げた専門的な解説記事、分かりやすいインフォグラフィックなど、そのページにしかない価値を提供することが基本となります。

このような「リンクされる価値のあるコンテンツ」を作成した上で、その存在をSNSやプレスリリースで発信し、広く認知してもらうことも有効です。あくまで「有益な情報があるので参考にしてください」というスタンスで、本当にコンテンツに価値があればそれを見たメディアが自然な形で引用・紹介してくれるでしょう。

やってはいけないNGな外部施策(ペナルティのリスク)

外部施策はサイトの評価を高める一方で、Googleのガイドラインに違反する手法はペナルティのリスクを伴います。最も代表的なのが、検索順位を意図的に操作するための「リンクの購入」です。金銭を対価にリンクを設置してもらう行為は、明確なガイドライン違反と見なされます。また、単に数を増やすためだけに関連性のないサイトとリンクを張り合う「過剰な相互リンク」や、低品質なサイト群からリンクを集める行為も危険です。

こうした禁止行為が発覚した場合、ペナルティを受けサイトの検索順位が大幅に下落する、最悪の場合は検索結果から完全に除外されるといった事態を招きかねません。一度失った信頼を回復するには、多大な時間と労力が必要です。目先の順位上昇を狙った安易な手法は、結果としてビジネスへ大きな損害を与えることになります。

ホームページSEO対策の費用相場と依頼先の選び方

ホームページのSEO対策を進める上で「自社でやるか、業者に依頼するか」は大きな悩みどころです。本章では、内製と外注の比較から始め、具体的な施策別の費用相場、失敗しないSEO対策業者の選び方について解説していきます。

「自分でやる」vs「業者に依頼」徹底比較

SEO対策を自社で行う(内製)最大のメリットは、コストを最小限に抑えられる点です。外部への支払いをなくし、試行錯誤を通じてノウハウを社内に蓄積できます。ただし、専門知識の習得には相応の時間と労力が必要で、担当者のスキルによっては成果が出るまで時間がかかったり、最新情報のキャッチアップが遅れたりするリスクが伴います。特に専任担当者を置けない場合、中途半端な施策に終わりがちです。

一方、専門業者へ依頼する(外注)最大の利点は、プロの知見と経験を活用し、より早く確実な成果を期待できる点にあります。デメリットは、当然ながら外注費用が発生することです。また、業者によってサービスの質に大きな差があるため、自社のビジネスを深く理解し、実績のある信頼できるパートナーを慎重に選ぶ必要があります。

施策別に見るSEO対策の費用相場(コンサル・コンテンツ制作)

SEO対策を外部の専門業者に依頼する場合、費用は施策の範囲によって大きく変動します。まず、戦略立案やサイト分析を主とするSEOコンサルティングの費用は、月額10万円から50万円程度が一般的な相場です。この範囲では通常、キーワード調査、競合分析、技術的な内部監査、定期的なレポーティングなどが提供されます。サイト規模や目標達成の難易度によっては、月額100万円以上になるケースも少なくありません。

一方、集客の核となるコンテンツ制作(記事作成)は、1記事あたり5万円から10万円以上が相場感です。これには通常、キーワードの選定、構成案の作成、専門ライターによる執筆、校正作業までが含まれます。記事の文字数や、金融・医療といった専門性が求められる分野では、費用はさらに高くなる傾向があります。

失敗しないSEO対策業者の選び方 5つのポイント

SEO対策業者を選ぶ際、「順位を保証します」といった甘い言葉を掲げる業者には注意が必要です。Googleのアルゴリズムは常に変動するため、特定の順位を100%保証することは誰にもできません。信頼できる業者を見極めるには、まず自社と同業界での実績や成功事例を確認しましょう。次に重要なのが施策の透明性です。具体的な施策内容やその目的を論理的に説明し、ブラックボックス化しないパートナーを選ぶことが不可欠です。

さらに、自社のビジネスモデルや目標を深く理解しようと努めてくれるかも重要な判断基準となります。担当者との円滑なコミュニケーションが取れるか、レポーティングは分かりやすいかも確認すべき点です。そして、料金体系が明確であることも欠かせません。短期的な成果を謳うのではなく、本質的な課題解決に向けた中長期的な戦略を共に描ける誠実な業者こそが、真の成功をもたらすパートナーと言えるでしょう。

記事の作成代行業者を探している方には、記事「記事作成代行サービスおすすめ17社を比較!」がオススメです。

SEO対策の効率を上げる必須ツール

ホームページのSEO対策は、感覚だけに頼らずデータに基づいて進めることが成功の鍵です。施策の分析や改善に役立つ強力なツールが数多く存在します。本章では、まず押さえるべき無料ツールと、おすすめの有料ツールを厳選してご紹介します。

【無料】Google公式ツール

SEO対策を始めるなら、まずGoogleが無料で提供する3つの公式ツールは必ず導入しましょう。Search Consoleは、検索結果での表示順位やクリック率、サイトが抱える技術的な問題を把握できる「健康診断ツール」です。

Analytics(GA4)はサイト訪問後のユーザー行動、例えばどのページがよく見られているかや滞在時間を分析し、コンテンツ改善に役立てます。そしてキーワードプランナーは、ユーザーがどんな言葉で検索しているか、その検索数を調査し、コンテンツ企画の種を見つけるためのツールです。これらは三位一体で機能し、データに基づいた的確なSEO施策の土台となります。

【有料】おすすめSEOツール(順位計測・競合分析)

有料のSEOツールは、より高度な「競合分析」を可能にし、施策の精度を飛躍的に高めます。例えば、競合サイトがどのようなキーワードでアクセスを集めているのか、どのページが多くの流入を獲得しているのか、さらにはどのようなサイトから被リンクを得ているのかといった、無料ツールでは得られない貴重なデータを得ることができます。

また、日々の「検索順位計測」の自動化も大きなメリットです。多数のキーワードの順位を毎日自動で追い、競合サイトの順位変動も同時に監視できます。Ahrefsといった代表的なツールを導入することで、こうした市場全体の動きを定点観測し、データに基づいた迅速な意思決定を下すことが可能になります。

ホームページSEO対策のよくある質問 (FAQ)

今日から始めるSEO対策の第一歩

ホームページのSEO対策は、「内部対策」「コンテンツ対策」「外部対策」の三位一体で進める長期施策です。この記事で紹介した手順を一つひとつ実行すれば、あなたのホームページは「集客できる資産」へと変わっていきます。

重要なのは、一度で完璧を目指すことではなく、ユーザーにとって価値ある情報を発信し続け、継続的に改善(PDCA)を回すことです。まずは、ご自身でできる内部対策やコンテンツ作成から始めてみましょう。