「経理の人手不足が深刻」「ノンコア業務に時間を取られ、本業に集中できない」といった課題はありませんか。

経理アウトソーシングは、こうした悩みを解決する有効な手段として注目されています。本記事では、経理アウトソーシングの基本的な定義から、メリット・デメリット、料金相場、そして失敗しないための会社の選び方や導入ステップまで、網羅的に分かりやすく解説します。ぜひ、導入検討の第一歩としてご活用ください。

経理アウトソーシングとは?基本から分かりやすく

経理アウトソーシングは、企業の経理業務を専門の外部企業へ委託する経営手法です。人手不足の解消や業務効率化の切り札として、多くの企業から注目を集めています。しかし「外注とは何が違うのか」「なぜ今重要視されるのか」など、基本的な部分で疑問を持つ方も多いでしょう。この記事では、経理アウトソーシングの定義から外注との違い、そして注目される背景までを分かりやすく解説します。

経理のアウトソーシングの定義

経理のアウトソーシングとは、企業の経理部門が担当する日々の記帳代行、月次・年次決算、給与計算といった業務の一部または全てを、外部の専門業者へ継続的に委託する経営手法です。専門的な知見を持つパートナー企業が、業務プロセスの改善提案まで含めて実行するケースも少なくありません。

主な導入目的は、ノンコア業務を外部委託することによる業務効率化です。これにより、自社の従業員はより付加価値の高いコア業務に集中できます。さらに、経理担当者の採用・育成にかかるコストの削減や、専門知識を持つ人材の人手不足を解消する有効な手段としても活用されています。

「アウトソーシング」と「外注」の違い

「アウトソーシング」と「外注」は混同されがちですが、委託する業務の範囲と目的に違いがあります。外注は、繁忙期の人手不足解消など、特定の作業(タスク)を一時的に外部へ依頼することを指します。

一方、アウトソーシングは業務プロセス全体を継続的に外部の専門業者へ委託する、より戦略的な手法です。単なる作業代行に留まらず、専門家の知見を活かして業務効率化や品質向上を目指す、長期的なパートナーシップと捉えられます。

なぜ今、経理アウトソーシングが注目されるのか?

経理アウトソーシングが注目される背景には、企業が直面する現代ならでは経営課題があります。少子高齢化による労働人口の減少や人件費の高騰は、専門知識が不可欠な経理部門の深刻な人手不足を招いています。さらに、インボイス制度や電子帳簿保存法といった頻繁な法改正への対応も、担当者の業務負担を増大させる一因です。

こうした状況下で、クラウド会計ソフトの普及が追い風となりました。地理的な制約なく、専門家へスムーズに業務を委託できる環境が整ったのです。これらの要因が複雑に絡み合い、アウトソーシングは事業の継続と成長を支える有効な戦略として、多くの企業で導入が進んでいます。

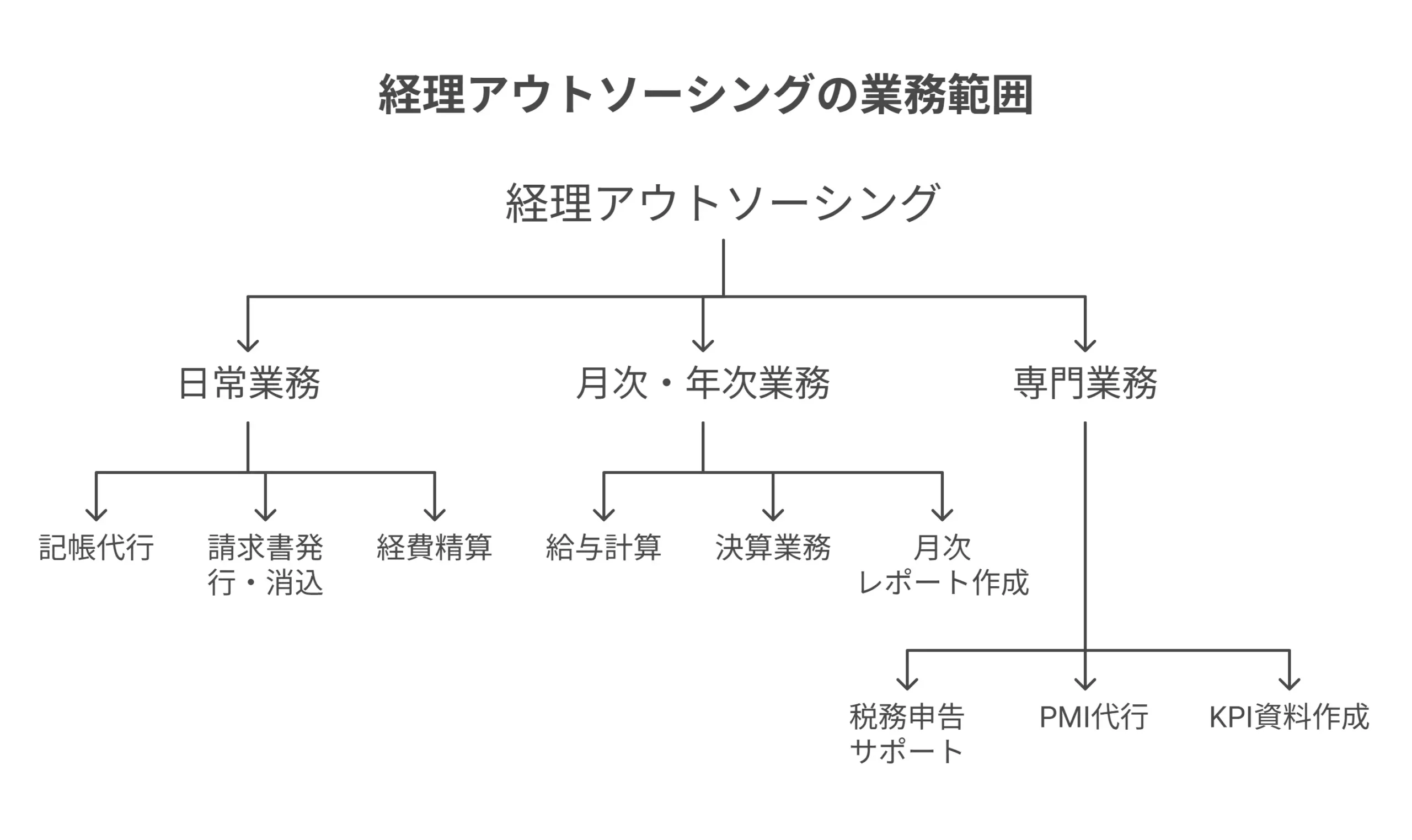

経理アウトソーシングで依頼できる業務範囲

経理アウトソーシングで依頼できる業務は多岐にわたります。

日々の記帳代行や請求書発行といった定型的な業務から、専門知識を要する月次・年次決算、税務申告のサポートまで、企業の状況に応じて柔軟に委託範囲を選べるのが特徴です。自社のリソースや課題に合わせて、必要な業務だけを切り出して依頼することも、経理部門全体を包括的に任せることも可能です。具体的にどのような業務を依頼できるのか、詳しく見ていきましょう。

日常業務:記帳代行、請求書発行・消込、経費精算など

日々発生する定型的な経理業務は、アウトソーシングの主要な対象領域です。例えば、領収書などの証憑を基にした会計ソフトへの仕訳入力(記帳代行)、従業員の経費精算、取引先への請求書発行と入金消込といった反復作業が挙げられます。これらの工数がかかる反復作業を外部化することで、社内リソースを効率化できます。

さらに、売上や仕入れに紐づく売掛金・買掛金の管理といった債権債務に関する業務も委託可能です。支払い遅延のチェックや残高確認などの煩雑な作業を外部化することにより、自社の経理担当者は手作業から解放されます。その結果、資金繰りの分析や経営層への報告といった、より付加価値の高いコア業務に時間を活用でき、組織全体の生産性向上に貢献します。

月次・年次業務:給与計算、決算業務、月次レポート作成など

日常業務に加えて、月ごとや年ごとに発生する専門的な業務もアウトソーシングの対象となります。主要な月次業務としては、試算表や損益計算書といった月次レポートの作成や、それに伴う月次決算業務が挙げられます。また、毎月の給与計算も多くの企業が委託しています。これらの業務を専門家に任せることで、経営状況を迅速かつ正確に把握し、迅速な意思決定に繋がります。

さらに、年に一度の年次決算業務や、それに付随する法人税などの税務申告書作成サポートも重要な委託範囲です。年末調整や社会保険の手続きといった、専門知識が求められ、法改正の影響も受けやすい人事労務関連の業務も併せて依頼できます。これらの煩雑で専門性の高い業務を外部化することで、担当者の負担軽減と確実な法令遵守に繋がります。

専門業務:税務申告サポート、PMI代行、KPI資料作成など

経理アウトソーシングは、日常業務や決算業務に留まりません。経営判断に直結するKPI資料の作成や、予算実績管理といった、より戦略的な財務分析業務も依頼できます。また、M&A後に発生する複雑なPMI(Post-Merger Integration)においても、経理プロセスの統合を代行・サポートし、企業の成長フェーズを支えます。さらに、提携する税理士事務所と連携し、専門的な知見が必要な税務申告のサポートまで、一気通貫で対応する事業者もいます。

柔軟なカスタマイズも可能

これまで紹介した業務は、全てを一度に委託する必要はありません。多くの経理アウトソーシングサービスでは、企業の規模や課題、社内体制に応じて、依頼する業務範囲を柔軟に設計できます。例えば「記帳代行だけを任せたい」「繁忙期の決算業務だけサポートしてほしい」といった、必要な部分のみを切り出して依頼することが可能です。これにより、無駄なコストを抑えつつ、最大の効果が期待できます。

経理業務に加えて秘書業務や事務作業、サイトの運用業務などにも対応しています。

\即戦力のオンライン人材をご提案/

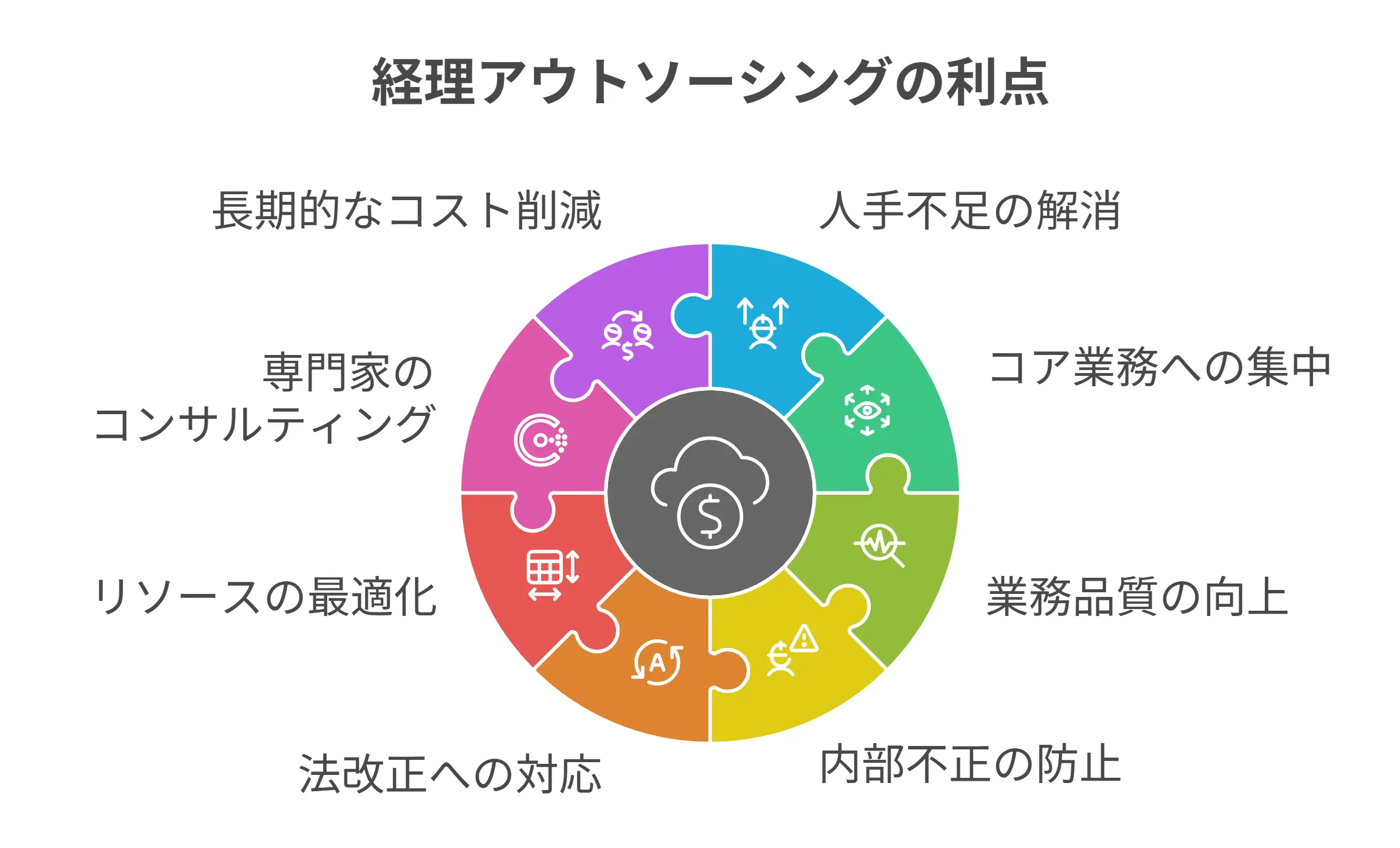

経理アウトソーシング導入で得られる8つのメリット

経理アウトソーシングの導入は、単なるコスト削減に留まらない多様なメリットをもたらします。人手不足の解消はもちろん、業務品質の向上や属人化の防止、法改正への迅速な対応も可能になります。ノンコア業務を外部の専門家に任せることで、自社の従業員は付加価値の高いコア業務に集中でき、企業全体の生産性向上に繋がります。ここでは、導入によって得られる8つの具体的なメリットを詳しく解説していきます。

人手不足の解消と採用・育成コストの削減

少子高齢化が進む中、専門知識を持つ経理人材の確保は多くの企業で課題となっています。アウトソーシングを活用すれば、即戦力となる専門チームに業務を任せられるため、慢性的な人手不足を迅速に解消できます。また、求人広告費や面接といった採用活動、入社後の研修や教育にかかる時間と費用も不要になります。これにより、採用・育成コストを大幅に削減できる点も大きなメリットです。

コア業務への集中と企業価値向上

記帳代行や経費精算といった定型的な経理業務(ノンコア業務)を外部の専門家に委託することで、社員をより付加価値の高い業務へ再配置できます。これまで経理業務に費やしていた時間や人材を、新商品の開発や営業戦略の立案、マーケティング活動といった、企業の収益に直結するコア業務に集中させることが可能になります。これにより、企業全体の生産性が向上し、持続的な成長と企業価値の向上に繋がります。

業務品質の向上と属人化の防止

専門知識と豊富な経験を持つプロが業務を担当するため、処理の正確性が向上し、全体の業務品質が高まります。同時に、特定の担当者にしか業務が分からない「属人化」の状態を解消できることも大きなメリットです。業務プロセスが標準化されたチームで対応するため、担当者の急な休職や退職に左右されることなく、安定的かつ継続的な業務遂行が可能になります。

内部不正・人的ミスの防止

経理業務を外部の第三者に委託することは、内部統制を強化する上で非常に有効です。客観的な視点でのチェック機能が働くため、特定の個人による経費の不正請求などを牽制し、未然に防ぐ効果が期待できます。また、専門家による標準化された業務フローは、単純な入力ミスや計算間違いといったヒューマンエラーの発生を抑制する効果も期待できます。

法改正・制度変更への迅速な対応

税法や会計基準、インボイス制度など、経理関連の法制度は頻繁に変更されます。専門業者は常に最新情報を収集しているため、これらの変更に迅速かつ正確に対応可能です。自社で法改正の情報を追い、業務フローを見直す負担が大幅に軽減されます。これにより、意図しない法令違反のリスクを避け、手間をかけずに適切なコンプライアンス体制を維持できます。

業務量の変動に応じた最適なリソース確保

経理業務は、決算期や賞与計算などで業務量が大きく変動します。繁忙期に合わせて人員を抱えると、閑散期にコストが無駄になりがちです。アウトソーシングを活用すれば、業務量の繁閑に応じてリソースを柔軟に調整可能。必要な時に必要な分だけ専門家のサポートを得られるため、年間を通じて無駄なく最適な業務体制を維持することができます。

専門家による業務改善提案・コンサルティング

優れたアウトソーシング会社は、単なる業務代行に留まりません。多くの企業を支援する中で培った豊富な知見を基に、非効率な業務フローの改善提案を行ってくれます。また、クラウド会計導入支援など、ITを活用した業務効率化のコンサルティングを受けることも可能です。経理のパートナーとして、貴社の経営基盤強化に貢献してくれる点も大きな魅力です。

長期的なコスト削減の可能性

アウトソーシングの月額費用だけを見ると割高に感じるかもしれません。しかし、正社員を一人雇用する場合、給与だけでなく社会保険料、採用・教育費、さらにオフィスの賃料や備品といった間接コストもかかります。これら目に見えにくい費用まで含めて総合的に比較すると、長期的には自社で人材を抱えるよりも総コストを削減できる可能性があります。

経理アウトソーシングのデメリットと潜むリスク

多くのメリットがある経理アウトソーシングですが、導入前に知っておくべきデメリットやリスクも存在します。例えば、社内に経理ノウハウが蓄積しにくくなる点や、機密情報の漏洩リスクは無視できません。また、委託範囲によってはかえってコストが割高になる可能性や、法律上の注意点も。これらのリスクを事前に理解し、適切な対策を講じることが、アウトソーシングを成功させる鍵となります。具体的にどのような点に注意すべきか見ていきましょう。

社内へのノウハウ蓄積が困難|ブラックボックス化のリスク

経理業務を外部へ完全に「丸投げ」してしまうと、日々の業務プロセスや会計処理の判断基準といった専門的なノウハウが社内に蓄積されないという大きなデメリットが生じます。これは、将来的に事業が拡大し経理部門の内製化を検討する際に、大きな障壁となるでしょう。特定の外部担当者しか業務の全容を把握していない「ブラックボックス化」に陥る危険性も深刻なリスクです。

業務がブラックボックス化すると、委託先を変更したくても業務内容の引き継ぎが困難になったり、急なトラブル発生時に社内で迅速な対応が取れなくなったりします。結果として、委託先に依存せざるを得ない状況が生まれ、コスト削減や業務効率化の機会を逃すことにもつながりかねません。アウトソーシング導入時は、定期的なレポーティングを求めるなど、業務の可視化を維持する工夫が不可欠です。

リアルタイムでの経営状況把握の遅延

経理をアウトソーシングした場合、委託先との情報連携の仕組みによっては、自社の経営状況をリアルタイムで把握できなくなる可能性があります。例えば、紙の証憑を郵送でやり取りする体制だと、締め日から月次試算表が提出されるまで15営業日以上かかるケースも少なくありません。これでは、経営陣が先月の正確な業績を把握できるのは翌月後半になってしまいます。

このタイムラグは、迅速な経営判断において致命的なリスクになり得ます。資金繰りの悪化や予算との大きな乖離に気づくのが遅れ、対策が後手に回ってしまう恐れがあるからです。重要な投資判断の場面で最新の財務データがなければ、大きな機会損失にもつながりかねません。委託先選定では、クラウド会計ソフトの共同利用など、情報共有のスピードも必ず確認すべき重要なポイントです。

機密情報漏洩のリスクと対策の重要性

経理アウトソーシングでは、役員報酬や取引先の詳細な情報といった社外秘のデータを外部と共有します。そのため、情報漏洩のリスクはゼロにはできません。信頼できる委託先かを見極めるには、プライバシーマークの取得状況や、データの管理体制を事前に確認することが不可欠です。

最も重要な対策は、契約書に秘密保持義務(NDA)に関する条項を明確に定めることです。具体的には、機密情報の定義と範囲、契約終了後の情報の取り扱い、そして万が一漏洩が発生した際の損害賠償責任などを具体的に記載しましょう。契約締結前に、これらの項目が網羅されているかを法務担当者も交えて慎重に確認することが、自社を守る上で極めて重要になります。

想定外のコスト発生|割高になるケースとは

経理アウトソーシングで注意すべきは、業務範囲の認識齟齬から生じる追加費用です。「ここまでやってくれる」という思い込みが、想定外の出費に繋がるケースは少なくありません。契約範囲外の業務を依頼すれば、当然ながら別料金が発生します。

例えば、法改正に伴う「収益認識に関する会計基準」への対応は、高度な専門知識が求められます。これを安易に依頼した結果、高額な追加料金を請求され、かえって割高になることも。契約時に特殊な業務や法改正への対応範囲を明確にしておくことが、コスト管理の鍵と言えるでしょう。

コミュニケーション不足が招く致命的なミス

経理アウトソーシングは、業務を丸投げして終わりではありません。委託先との円滑な連携が、サービスの質を大きく左右します。社内で起きた変更点を迅速かつ正確に共有する体制がなければ、思わぬトラブルに発展しかねません。

例えば、役員報酬の変更を伝え忘れたために、決算内容に誤りが生じ、税務調査で指摘されるケースが挙げられます。この場合、修正申告はもちろん、過少申告加算税や延滞税といったペナルティが発生し、余計なコストを支払う羽目に。こうした事態を防ぐためにも、定例ミーティングの場を設け、情報共有を徹底することが重要です。

法律上の注意点|偽装請負・下請法違反のリスク

経理アウトソーシングの利用では、法律上のリスクにも注意が必要です。委託先のスタッフに業務の進め方まで細かく指示するなど、実質的な指揮命令関係があると「偽装請負」とみなされる恐れがあります。これは労働者派遣に該当し、違法となる可能性があります。

また、自社の資本金が委託先を上回る場合、不当な値下げ要求や支払い遅延は「下請法違反」に問われかねません。過去には大手企業が勧告を受けた事例もあります。契約時に業務範囲と指揮系統を明確にし、対等な立場で取引を行うことが、これらの法務リスクを回避する上で不可欠です。

経理アウトソーシングの料金相場と費用感を抑えるコツ

経理アウトソーシングを検討する上で、最も気になるのが料金ではないでしょうか。費用は、依頼する業務範囲や企業の規模、料金体系によって大きく変動するため、自社の状況に合ったサービスを見極めることが重要です。この記事では、主な料金体系の種類から、具体的な業務内容別の費用相場、そして費用対効果を高めてコストを抑えるためのコツまでを詳しく解説します。賢く活用するためのポイントを掴みましょう。

料金体系の主な種類

経理アウトソーシングの料金体系は、主に「月額固定制」と「従量課金制」に大別されます。まず月額固定制は、毎月決まった範囲の業務を定額で委託するプランです。業務量が安定している場合に予算を立てやすく、コスト管理がしやすいのが特徴です。一方、従量課金制は、仕訳数や請求書の発行枚数など、実際の業務量に応じて料金が変動するプランです。事業の繁閑に合わせてコストを最適化したい企業に向いています。

このほか、特定の課題解決(例:コスト削減)に対して、その成果に応じて報酬を支払う成果報酬制を採用するケースもあります。また、より高度な連携を求める場合には、専門スタッフが貴社に常駐する常駐型サービスも選択肢となります。この場合、業務の柔軟性は非常に高まりますが、費用は月額70万円以上が目安となり、ハイスペックなプランと位置づけられます。自社の業務量や求めるサービスレベルに応じて、最適な料金体系を選ぶことが重要です。

業務内容・依頼範囲別の費用目安

経理アウトソーシングの費用は、依頼する業務範囲によって大きく異なります。例えば、日々の記帳代行は仕訳数に応じた料金設定が一般的で、月100仕訳までなら月額1万円前後が相場です。給与計算は従業員数に基づいており、基本料金に従業員1名あたり1,000円前後が加算される体系が多く見られます。年に一度の決算・税務申告は、税理士資格が必要な専門業務であり、事業規模にもよりますが15万円程度からが目安となります。

日常の記帳から決算までを包括的に委託するフルアウトソーシングの場合、費用は月額10万円前後からが一つの目安です。ただし、この金額は企業の売上規模や取引量、求めるレポートの複雑さなどによって大きく変動します。ここで示した金額はあくまで一般的な相場観であり、正確な費用を知るためには、自社の業務内容と量を具体的に伝えた上で、複数の業者から詳細な見積もりを取得し、比較検討することが不可欠です。

費用対効果を最大化するためのポイント

経理アウトソーシングの費用対効果を最大化するには、事前の準備が何よりも重要です。まずは自社の経理業務を全て洗い出し、「どの業務を外部に任せるか」という委託範囲を明確にしましょう。ノンコア業務に絞って委託することで、無駄なコストを削減できます。また、社内の申請フローを統一したり、証憑の整理ルールを定めたりと、業務プロセスを標準化・効率化しておくこともポイントです。これにより、委託後のスムーズな連携とコスト抑制に繋がります。

業者選定の段階では、必ず複数の業者から相見積もりを取得し、料金やサービス内容を総合的に比較しましょう。安さだけで選ぶと、後から追加料金が発生したり、サービスの質が低い可能性もあります。さらに、クラウド会計ソフトを導入して連携すれば、情報共有がスムーズになり、より効率的な運用が可能です。コスト削減だけでなく、業務全体の最適化を目指す視点が、費用対効果を高める鍵です。

【企業タイプ別】失敗しない経理アウトソーシング会社の選び方

経理アウトソーシングの会社選びで、どの企業も同じ基準で比較するのは失敗のもとです。企業の規模や事業フェーズ、依頼したい目的によって、重視すべきポイントは大きく異なります。業務全体の改善を求める大手企業と、柔軟性を望むスタートアップでは最適なパートナーは違うはずです。以下では「中堅・大手」「中小・スタートアップ」「特定業務特化」の3タイプに分け、最適な選び方を解説します。

中堅・大手企業向けの選び方|業務改善・コンサルティング能力を重視

中堅・大手企業が経理アウトソーシングを選ぶ際は、単なる作業代行以上の価値が求められます。複雑な会計処理は当然として、内部統制の強化や大規模な業務フローの効率化といった経営課題の解決に貢献しなくてはなりません。そのため、現状を分析し改善提案まで行うコンサルティング能力が重要です。

具体的な選定基準としては、自社と同規模・同業界での豊富な導入実績や、ISMS認証の取得など客観的な指標で判断できる強固なセキュリティ体制が挙げられます。これらを満たす専門性の高いパートナーを選ぶことが、戦略的な外部活用を成功させる鍵となります。

中小企業・スタートアップ向けの選び方|柔軟性とサポート体制を重視

成長段階にある中小企業やスタートアップは、事業の拡大に応じて経理の業務量が変動しがちです。そのため、月々の作業量に合わせてプランを柔軟に変更できるか、急な依頼に対応可能かといった、コストの無駄を防ぐ柔軟性が重要な選定基準です。

また、専任の経理担当者が少ないことも多いため、気軽に相談でき、密に連携できるコミュニケーション体制が欠かせません。業務の丸投げに近い状態からでも、導入から引継ぎまで手厚くサポートしてくれるサービスを選ぶことが、事業成長に集中するための鍵となります。

特定業務のみ依頼したい場合の選び方|専門性とサービス範囲を重視

請求書発行や記帳代行など、経理業務の一部のみを依頼する場合は、その分野に特化した専門性の高いサービスを選ぶのが賢明です。加えて、自社で利用中の会計ソフトやツールとスムーズに連携できるかは、生産性を大きく左右するため必ず確認しましょう。

失敗を防ぐには、事前の確認が不可欠です。依頼したい業務範囲がサービスの提供範囲と完全に合致しているか、また業務量に見合った適切な料金体系であるかを細かく検証してください。曖昧なまま契約すると、後から想定外の業務や費用が発生する原因になります。

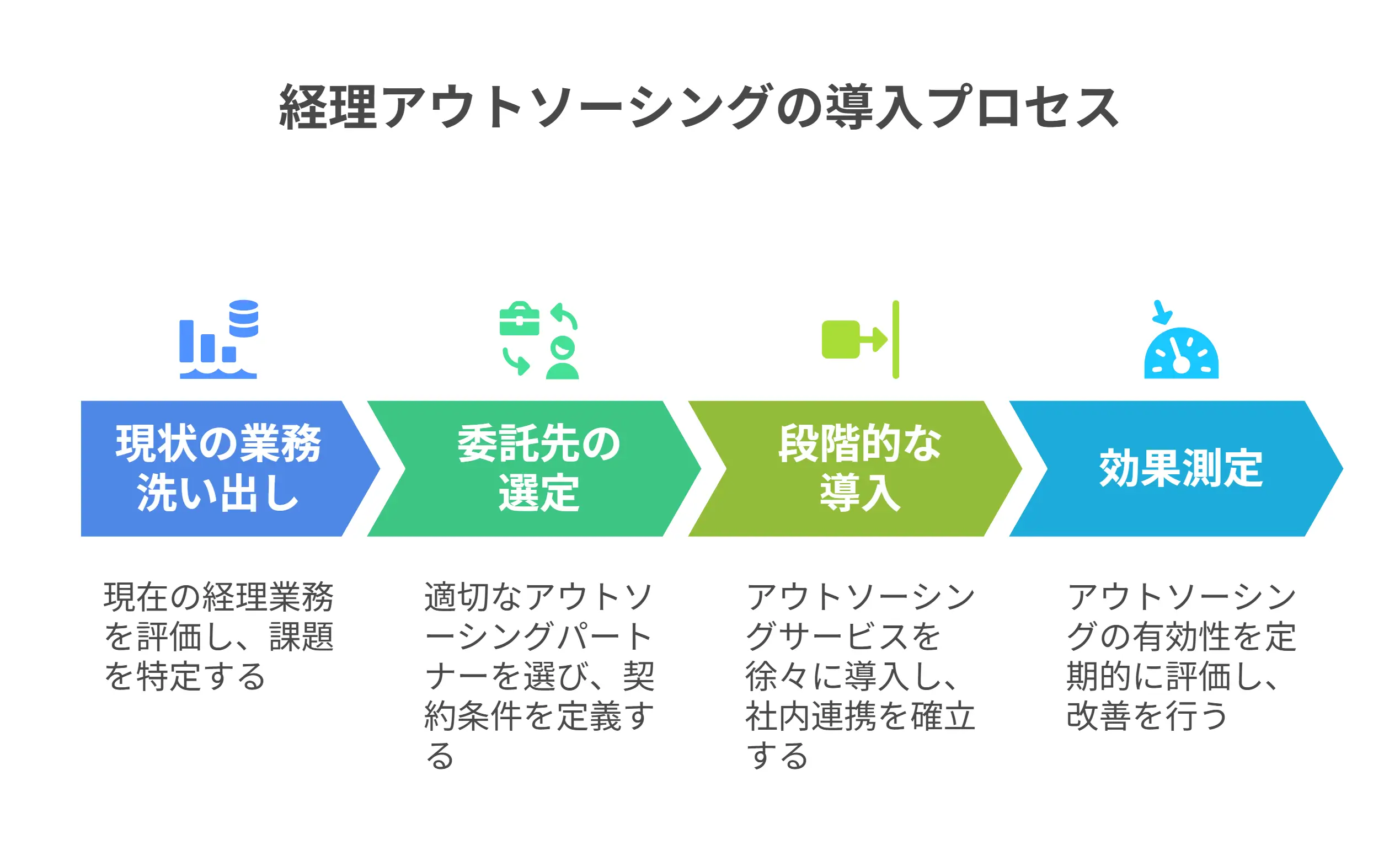

経理アウトソーシングの導入ステップと成功の秘訣

経理のアウトソーシングを成功させるには、計画的な導入プロセスが不可欠です。やみくもに導入しても、期待した効果は得られません。まずは現状の業務を洗い出して課題を明確にし、慎重に委託先を選定することから始めます。そして、導入後も定期的に効果を測定し、改善を続けることが重要です。本章では、失敗しないための具体的な4つのステップを追いながら、導入を成功に導くための秘訣を分かりやすく解説していきます。

STEP1:現状の業務洗い出しと課題の明確化

まず始めに、現在行っている経理業務を全てリストアップし、業務フローを可視化します。その上で、「時間やコストがかかる業務」「特定の担当者に属人化した業務」「ミスが頻発する工程」といった課題を具体的に特定しましょう。この課題分析に基づき、「コア業務へ集中するための時間確保」や「属人化の解消によるリスク低減」など、アウトソーシングによって何を達成したいのか、明確な目的を設定することが、成功への第一歩です。

STEP2:委託先の選定と契約内容の定義

STEP1で明確にした目的を基に、複数のアウトソーシング会社を比較検討します。この際、前述した「選び方のポイント」を参考に、自社の課題を解決できるパートナーを慎重に見極めましょう。委託先候補が決まったら、契約内容の定義に移ります。委託する業務の範囲、費用、納期、報告の方法、そしてセキュリティ要件など、細部まで認識を合わせ、必ず契約書として書面に残すことが、後のトラブルを未然に防ぐ上で極めて重要です。

STEP3:段階的な導入と社内連携体制の構築

契約が完了しても、いきなり全ての業務を委託するのはリスクが高いです。まずは記帳代行など、影響範囲が限定的な一部の業務から始める「段階的な導入」をお勧めします。これにより、導入初期の混乱を避け、スムーズな移行が可能になります。並行して、社内の連携体制を構築することも不可欠です。社内の窓口担当者を誰にするのか、定例ミーティングの頻度や報告ルール、使用する連絡ツールなどを明確に定め、円滑なコミュニケーション基盤を築きましょう。

STEP4:定期的な効果測定と改善

経理アウトソーシングは、導入して終わりではありません。当初設定した目的が達成できているか、定期的に効果を測定することが不可欠です。例えば、「業務品質は維持されているか」「コスト削減効果は出ているか」といった観点でパフォーマンスを評価しましょう。委託先とは定例ミーティングの場を設け、課題や改善点を共有し、必要に応じて業務範囲や運用フローを見直すことが重要です。この改善サイクルを回し続けることが、長期的な成功に繋がります。

【2025年最新】おすすめの経理アウトソーシングサービス11選

クラウディア・アシスタント(株式会社エムフロ)

経理、人事、総務、営業サポートまで、幅広い事務的業務をオンラインで代行するアシスタントサービスです。必要なスキルを持つ人材を、必要な期間・時間だけ活用できるのが大きな特徴。領収書や請求書の作成、記帳サポートといった経理業務はもちろん、バックオフィス業務全般を柔軟に依頼できます。月30時間の短時間プランから利用でき、スタートアップや中小企業の業務効率化をサポートします。

| 料金目安 |

|

|---|---|

| 特徴 | 幅広い事務業務に対応、柔軟な料金プラン |

メリービズ(メリービズ株式会社)

「バーチャル経理アシスタント」として、高い専門性を持つスタッフがチームで経理業務を代行します。簿記2級以上の実務経験豊富なプロフェッショナルが、月次決算や請求書発行、支払い管理まで幅広く対応。企業の規模や成長フェーズに合わせた柔軟なカスタマイズが可能で、スタートアップから上場企業まで多くの導入実績があります。

| 料金目安 |

|

|---|---|

| 特徴 | チーム体制による属人化防止、柔軟な業務設計 |

マネーフォワード おまかせ経理(株式会社マネーフォワード)

「マネーフォワード クラウド」を活用し、中小企業向けに経理業務をオンラインでまるごと代行するサービスです。記帳代行から請求・支払代行、給与計算までワンストップで対応。最短5営業日で月次試算表を作成し、迅速な経営判断を支援します。クラウド会計の導入支援も行っており、経理のDX化を推進したい企業におすすめです。

| 料金目安 |

|

|---|---|

| 特徴 | クラウド会計連携、迅速な月次決算 |

freee受取請求書アシスト(freee株式会社)

紙や電子など、あらゆる形式で届く請求書の受け取りからデータ化、支払依頼の申請までを代行するサービスです。インボイス制度や電子帳簿保存法にも対応しており、法改正に手間なく準拠したい企業に最適。「freee会計」とのシームレスな連携で、請求書処理業務を大幅に効率化し、月初の繁忙期における経理担当者の負担を軽減します。

| 料金目安 | 月額35,000円〜(別途初期費用) |

|---|---|

| 特徴 | 請求書処理に特化、インボイス制度・電帳法対応 |

経理業務アウトソーシングサービス(NTTファイナンス株式会社)

NTTグループの経理シェアードサービスで培った豊富なノウハウを基盤とする信頼性の高いサービスです。日々の伝票処理から月次・四半期・年次決算業務まで、企業のニーズに合わせて部分的またはフルアウトソーシングが可能。専門スキルを持つスタッフが対応するため、財務数値の信頼性向上や内部統制の強化にも貢献します。

| 料金目安 | 要問い合わせ |

|---|---|

| 特徴 | 大手・中堅企業向け、高い信頼性と専門性 |

CASTER BIZ経理(株式会社キャスター)

採用倍率1/100を突破した優秀なアシスタントが、オンラインで経理を含むバックオフィス業務を幅広くサポートします。経費精算、請求書作成、記帳代行、給与計算など、必要な業務を必要な分だけ依頼できるのが特徴。月額固定料金で、突発的な業務にも柔軟に対応可能なため、スタートアップや中小企業の経理体制構築に役立ちます。

| 料金目安 | 月額22.5万円〜(従業員数による変動あり) |

|---|---|

| 特徴 | 優秀な人材、幅広いバックオフィス業務に対応 |

Wheat Accounting(Wheat株式会社)

高品質な経理代行サービス。記帳代行や月次決算を基本とし、支払い代行や給与計算などをオプションで追加できます。スタートアップやベンチャー企業を中心に、企業の成長段階に合わせた柔軟なサービスを提供。高品質なチーム体制で、安定した業務遂行と迅速な情報共有を実現します。

| 料金目安 | 月額30,000円〜 |

|---|---|

| 特徴 | スタートアップ向け |

Smart経理(株式会社M&Tコンサルティング)

中小企業から大手企業まで、幅広い規模に対応可能なオンライン経理アウトソーシングサービスです。請求書発行や給与計算、会計入力などを包括的に請け負うプランを提供。クラウドツールを積極的に活用し、業務の自動化・効率化を支援します。ペーパーレス化の推進や業務フローの改善提案も行っており、経理部門全体のDXをサポートします。

| 料金目安 | 料金目安:月額15万円〜(外部掲載/要見積もり) |

|---|---|

| 特徴 | 業務フロー改善提案、ペーパーレス化支援 |

SUPPORT+iA(グランサーズ株式会社)

公認会計士・税理士が代表を務めるコンサルティング会社が提供する経理代行サービス。月額7.5万円からと比較的リーズナブルな価格設定で、経理業務全般をサポートします。ベンチャー・スタートアップ企業に特化しており、経理の立ち上げからIPO準備まで、企業の成長ステージに合わせた支援が可能です。

| 料金目安 | 目安7.5万円〜(要問い合わせ) |

|---|---|

| 特徴 | ベンチャー・スタートアップ特化 |

Remoba経理(株式会社Enigol)

経理業務に特化したオンラインアシスタントサービス。月々の請求書処理や記帳代行、経費精算など、ノンコア業務をまるごと依頼できます。経験豊富なスタッフがチームで対応するため、業務の属人化を防ぎ、安定した運用を実現。企業のニーズに合わせて業務内容をカスタマイズできる柔軟性も魅力です。

| 料金目安 | ミニマムプラン月額20万円~ |

|---|---|

| 特徴 | 経理特化のオンラインアシスタント、チーム体制 |

HELP YOU(株式会社ニット)

経理だけでなく、人事、総務、営業サポート、Webサイト運用など、幅広いバックオフィス業務をオンラインで代行するサービス。優秀なアシスタントがチームで業務を担当し、高品質なサポートを提供します。様々な業務をまとめて依頼できるため、バックオフィス全体の効率化を図りたい企業におすすめです。

| 料金目安 | 要問い合わせ |

|---|---|

| 特徴 | 幅広い業務に対応、優秀なアシスタント |

経理のアウトソーシングに関するよくある質問

これから簿記2級を取得して未経験から経理に転職しようとしている人がいます。AIが発達していく中でも仕事はあるのでしょうか?

まとめ:経理アウトソーシングを賢く活用

経理アウトソーシングは、単なる業務の外部委託ではなく、人手不足解消、コア業務への集中、業務品質向上、コスト削減を実現し、企業の持続的な成長を支援する戦略的な手段です。本記事で解説したメリット・デメリット、費用相場、そして失敗しない選び方を参考に、貴社に最適なアウトソーシングを導入し、企業価値向上に繋げてください。