SEO集客とは、「検索エンジン最適化」を通じて、広告費をかけずにGoogleなどの検索エンジンからの集客を増やし、売上や見込み顧客の獲得を促進する中長期的な資産型の施策です。しかし、「SEOはすぐに結果が出ない」「何から始めればいいか分からない」といった課題に直面しているWeb担当者の方も多いのではないでしょうか。

本記事は、SEO集客の基礎知識、メリット・デメリット、リスティング広告との使い分けといった本質的な部分から、具体的な施策手順までを、初心者にもわかりやすく徹底解説します。

この記事を読めば、Webサイトを継続的に成果を生み出す集客基盤へと変化させる道筋が見えるでしょう。

なぜ今「SEO集客」が最強の資産になるのか

SEO集客とは、Googleなどの検索エンジンで自社サイトを上位表示させ、購入意欲の高いユーザーを呼び込むWebマーケティング手法です。ユーザーが自ら検索したキーワードに応える形で情報を提供するため、他のどの手法よりも質の高い見込み顧客の獲得が期待できます。

一度制作したコンテンツが上位表示されれば、広告のように費用を払い続けることなく、中長期的に安定した集客効果を発揮し続けます。この「継続性」こそが、SEO集客が単なる施策ではなく、企業の揺るぎない「資産」となる最大の理由です。

SEO集客の基礎知識:定義・仕組み・本質を理解する

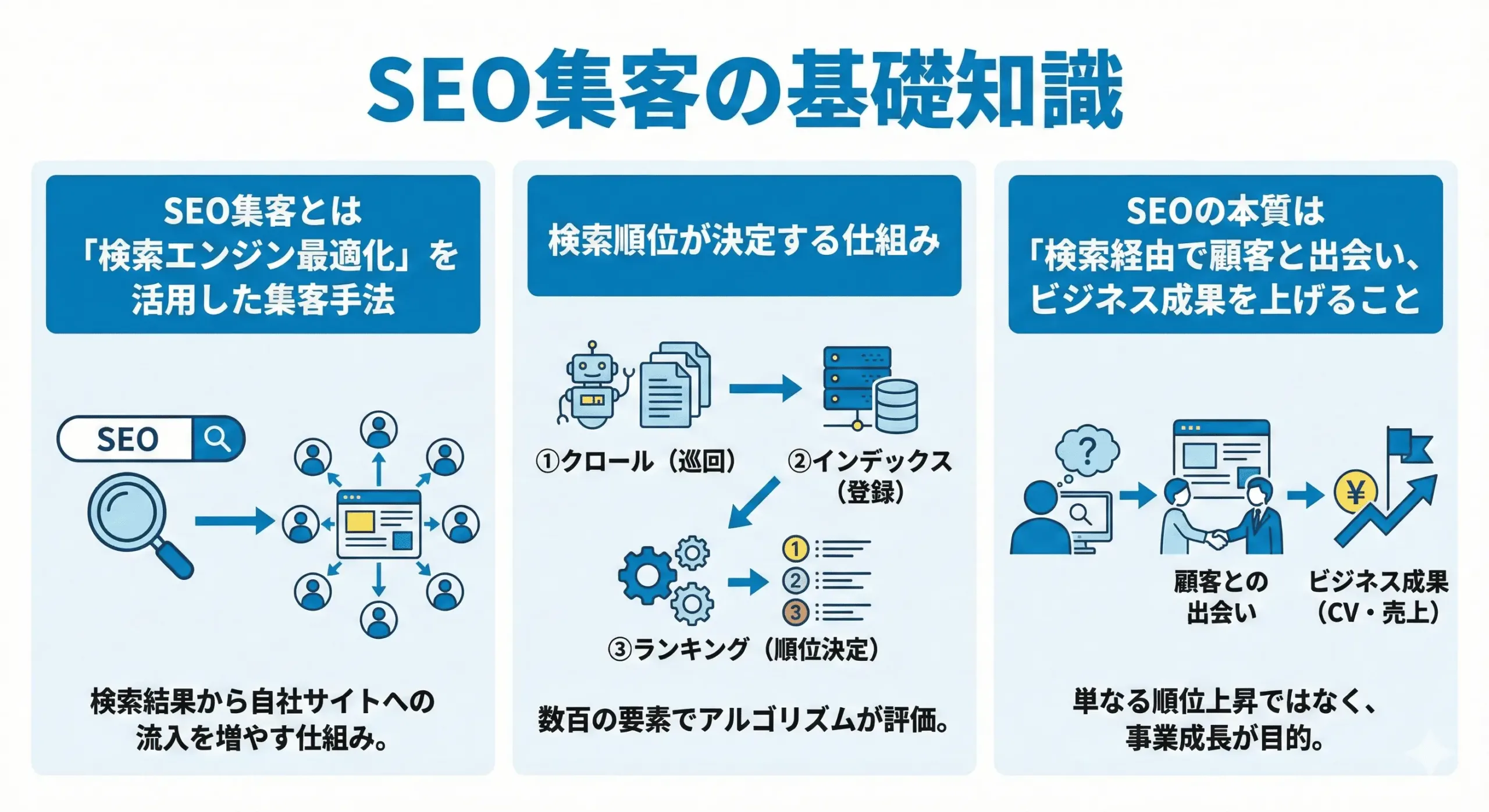

SEO集客で成果を出すには、まず基礎知識の理解が不可欠です。本章では、SEO集客の定義である「検索エンジン最適化」とは何か、そしてGoogleがどのような仕組みで検索順位を決めているのかを解説します。さらに、小手先のテクニックに留まらない、ビジネスを成長させるというSEOの本質に迫ります。

SEO集客とは「検索エンジン最適化」を活用した集客手法

SEO集客とは、Search Engine Optimization(検索エンジン最適化)の頭文字を取った略語で、自社のWebサイトをGoogleなどの検索結果で上位に表示させるための一連の施策を指します。具体的には、ユーザーが検索するキーワードから、その問いに最も的確に答える質の高いコンテンツを作成したり、サイトの構造を検索エンジンが理解しやすいように整えたりします。

これらの最適化を行うことで、自社の商品やサービスを探している潜在顧客の目に触れる機会が増加します。広告とは異なり、ユーザー自身の「知りたい」「解決したい」という能動的な検索行動が起点となるため、サイトへのアクセスが問い合わせや購入といった具体的な成果に結びつきやすい点が大きな特徴です。

検索順位が決定する仕組み

Googleなどの検索エンジンがWebサイトを検索結果に表示するまでには、大きく分けて3つの段階があります。まず、クローラーと呼ばれるロボットが世界中のサイトを巡回して情報を収集します(クロール)。次に、収集した情報をデータベースに整理・登録し(インデックス)、膨大な情報の中からいつでも取り出せるように準備をします。

そして最後に、ユーザーが検索したキーワードに対し、登録された情報の中から最も関連性が高く、有益だと判断したページの順位を決定します(ランキング)。SEOとは、この一連のプロセスを意識し、自社サイトが検索エンジンから正しく評価され、より上位に表示されるよう最適化を行う施策です。

SEOの本質は「検索経由で顧客と出会い、ビジネス成果を上げること

SEOの目的を単に検索順位を上げることだと考えてしまうと、本質を見誤る可能性があります。上位表示はあくまで手段であり、それ自体がゴールではありません。SEOの本質とは、検索というユーザーの能動的な行動を起点として、自社の潜在顧客と出会い、最終的に問い合わせや購買といったビジネス成果に繋げることにあります。

そのため、サイトに訪れたユーザーの検索意図を深く理解し、その期待に応える価値ある情報を提供することが不可欠です。訪問者に満足してもらい、次の行動を促すことで、初めてSEO集客は事業貢献を果たします。検索順位の先にある、顧客との出会いとビジネスの成長まで見据えて施策を設計することが重要です。

SEO集客のメリットとデメリット

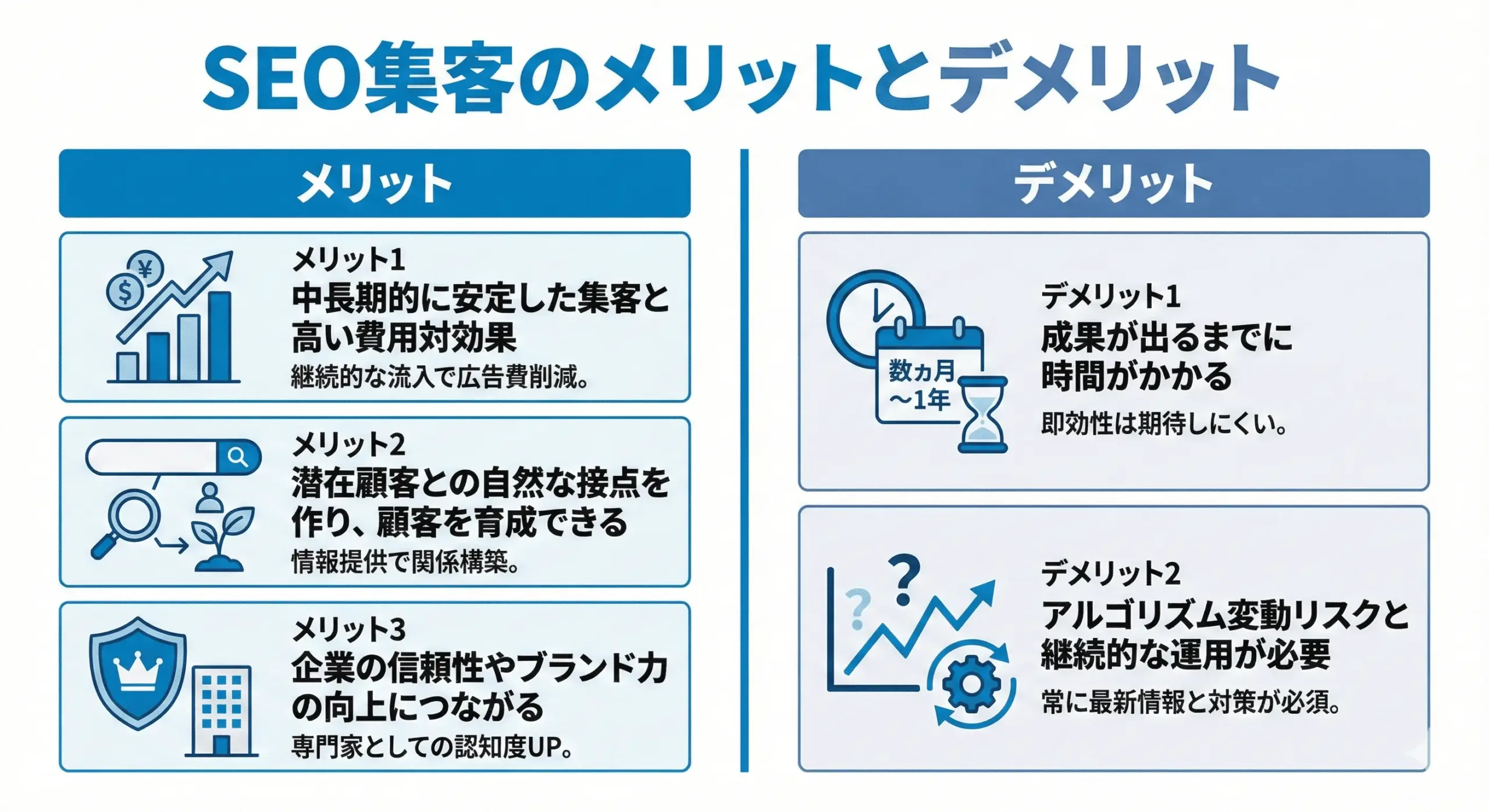

SEO集客は、高い費用対効果やブランディング向上といった多大な恩恵をもたらす強力なマーケティング手法です。その一方で、成果が出るまでに時間がかかり、継続的な運用が不可欠であるといった注意点も存在します。メリットとデメリットの双方を正しく理解し、戦略的な導入を検討しましょう。

メリット1:中長期的に安定した集客と高い費用対効果

SEO集客最大のメリットは、一度軌道に乗れば広告費をかけずに中長期で安定したアクセスが見込める点です。

リスティング広告などのWeb広告は、出稿を停止すると流入が完全に途絶えてしまいます。一方、SEOで上位表示されたコンテンツは、検索エンジンからの評価が維持される限り、継続的に潜在顧客をサイトに呼び込み続けます。

初期投資としてコンテンツ制作やサイト改修のコストはかかりますが、長期的な視点で見れば非常に高い費用対効果が期待できるでしょう。時間と共に集客効果が積み上がっていくため、Webサイトそのものが企業の集客を支える強力な資産へと成長します。

メリット2:潜在顧客との自然な接点を作り、顧客を育成できる

SEOは、今すぐの購入を考えていない潜在的な顧客層へもアプローチできる点が強みです。

例えば、まだ自身の課題に気づいていないユーザーは、具体的な商品名ではなく、悩みを解決するための一般的なキーワードで検索します。その検索意図に応える有益な情報を提供することで、将来顧客になり得る層との自然な接点を持つことが可能です。

この初期段階で価値提供を通じて信頼関係を築くことで、ユーザーの課題が明確になり、購買意欲が高まった際に、第一想起される存在(選ばれる企業)になることができます。広告のような売り込み感を与えずに、あくまでユーザーに寄り添う形で関係性を深め、将来の優良顧客へと育成していくことができます。

メリット3:企業の信頼性やブランド力の向上につながる

特定のキーワードで検索した際、常に上位に表示される企業サイトは、ユーザーに「その分野の専門家・第一人者」という印象を与えます。多くの人は広告枠よりも自然検索の結果を信頼する傾向にあり、上位表示という事実そのものが、企業の信頼性を客観的に裏付ける一因となります。有益なコンテンツを通じて悩みを解決するという体験は、顧客のロイヤリティを高めます。

このように、SEOは単なる集客手法に留まりません。さまざまな検索キーワードでユーザーとの接触を繰り返すことで、自社の専門性やブランド名が広く認知されるようになります。Webサイトが広告塔としての役割も担い、中長期的には企業全体のブランドイメージを向上させる効果も期待できるでしょう。

デメリット1:成果が出るまでに時間がかかる(数ヵ月~1年)

SEOは中長期的な資産を築く施策であり、即効性が低い点は理解しておくべき最大のデメリットです。新規コンテンツの公開やサイト改善を行っても、検索エンジンに評価され順位に反映されるまでには時間を要します。競合の強さやサイトの状況にもよりますが、安定した成果を実感できるまでには、少なくとも数ヵ月〜半年、場合によっては1年以上かかることも珍しくありません。

そのため、短期的な売上向上やキャンペーンの集客を目的とする場合には、SEOは不向きと言えます。すぐにでもアクセスを集めたい場合は、リスティング広告などのWeb広告を併用するのが効果的です。SEOは長期的な視点でじっくりと育てていく戦略として捉え、短期施策とうまく使い分けることが成功の鍵となります。

デメリット2:アルゴリズム変動リスクと継続的な運用が必要

SEOはGoogleの検索アルゴリズムに依存するため、そのアップデートによって順位が大きく変動するリスクがあります。特に年に数回実施される「コアアップデート」では、これまで上位だったページの評価が大きく見直され、突然アクセスが激減する可能性も否定できません。一度上位表示されても、その地位が永続的に保証されるわけではないのです。

このような変動リスクへの最善の対策は、小手先のテクニックに頼らず、ユーザーにとって真に価値あるコンテンツを提供し続けることです。Googleが目指す「ユーザーファースト」の理念に立ち返り、情報の鮮度を保ち、専門性を高めるなど、継続的なサイト改善と運用が不可欠となります。

リスティング広告とSEO集客の戦略的な使い分け

SEO集客とリスティング広告は、単に優劣を比較するのではなく、それぞれの特性を深く理解し、戦略的に使い分けることが成果を最大化する鍵です。

ここでは、費用や即効性といった両者の違いを比較します。さらに、ユーザーの検索意図に応じて最適な施策を見極める方法や、双方のデメリットを補完し合い相乗効果を生む「SEM」という統合的な考え方まで、具体的に紐解いていきます。

リスティング広告との違い(費用・即効性・ターゲット層)比較

SEO集客とリスティング広告の最も大きな違いは、費用体系と成果が出るまでの速さにあります。リスティング広告はクリック課金制で、費用をかければ即座に検索結果へ表示できる一方、広告費の投下を止めると露出がなくなります。対してSEOは、上位表示されるまでに時間はかかりますが、一度確立すれば広告費なしで継続的な流入を生む資産になります。

また、アプローチできるターゲット層も異なります。広告は「今すぐ購入したい」というニーズが明確な顕在層に強い一方、SEOは情報収集段階の潜在層まで幅広くアプローチ可能です。SEOで潜在層との接点を作り、広告で顕在層に刈り取るなど、両者の特性を理解して組み合わせることが重要です。

検索クエリの種類(Know, Go, Do, Buy)から見る最適な施策

ユーザーの検索クエリ(キーワード)は、その意図によって大きく4種類に分類できます。情報を知りたい「Knowクエリ」、特定のサイトに行きたい「Goクエリ」、何かをしたい「Doクエリ」、そして商品やサービスを購入したい「Buyクエリ」です。この検索意図の深さを理解することで、SEOと広告のどちらが有効なアプローチかを判断できます。

一般的に、情報収集段階のユーザーが使う「Knowクエリ」には、詳しい解説記事などのSEOコンテンツが適しています。一方で、購入意欲が非常に高い「Buyクエリ」に対しては、直接的なアクションを促せるリスティング広告が効果を発揮します。このように検索意図を見極め、適切な施策を割り振ることが成果を最大化する上で重要です。

集客効果を最大化する「SEM」の考え方

SEM(Search Engine Marketing)とは、SEOとリスティング広告を個別の施策として捉えるのではなく、両者を連携させて検索エンジン経由の集客効果を最大化する統合的なマーケティング手法です。どちらか一方だけでは、機会損失が生まれる可能性がありますが、両方を活用することで検索結果画面の占有率を高めることができます。

例えば、SEOで成果が出るまでの期間はリスティング広告で集客を補い、広告で得たコンバージョン率の高いキーワードをSEOのコンテンツ戦略に活かすといった連携が可能です。このように、互いのデメリットを補完し合い、相乗効果を生み出すことで、SEO集客・広告運用の両方の成果を高めていくのがSEMの基本的な考え方です。

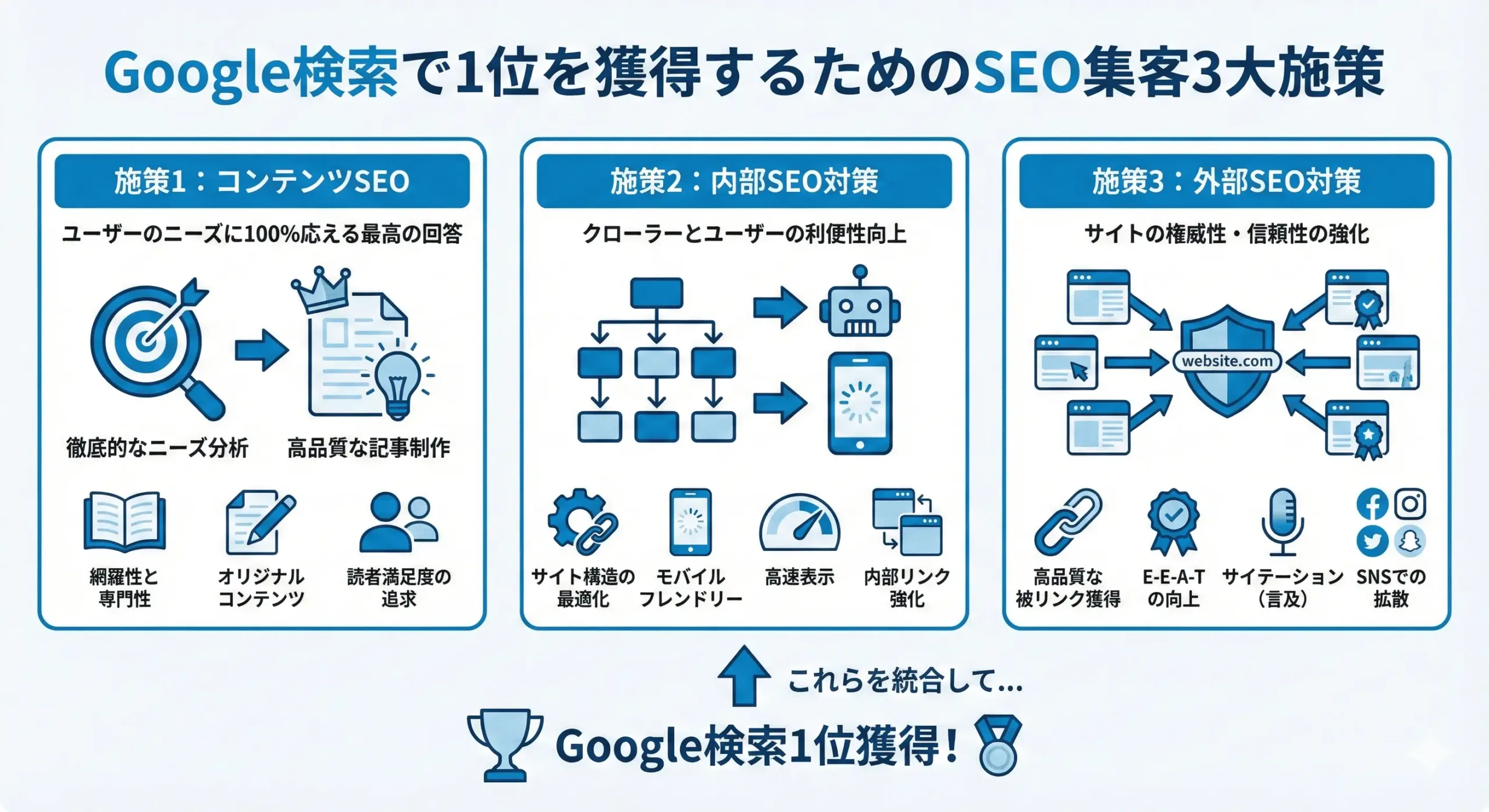

Google検索で1位を獲得するためのSEO集客3大施策

検索結果で上位表示を達成するには、大きく分けて3つの施策が不可欠です。それは、ユーザーの検索意図に完璧に応える「コンテンツSEO」。検索エンジンにサイト構造を正しく伝える「内部SEO対策」。そして、外部サイトからの評価を得て権威性を示す「外部SEO対策」です。これら3つの要素は相互に影響し合っており、どれか一つでも欠けてはなりません。本章でそれぞれを詳しく解説します。

施策1:コンテンツSEO(ユーザーのニーズに100%応える最高の回答)

コンテンツSEOとは、ユーザーの検索意図に応える質の高いコンテンツを継続的に発信し、検索エンジン経由の流入を増やす施策です。SEOの根幹をなす最も重要な要素であり、全ての施策はこのコンテンツを軸に展開されます。単にキーワードを盛り込むのではなく、ユーザーが「何を知りたいのか」「どんな課題を解決したいのか」を深く洞察することが全ての出発点となります。

記事作成の外注を検討中の方は、こらの記事「おすすめの記事作成代行サービス17選」を参考にしてみてください。

その上で、検索ユーザーが抱える疑問や悩みを完全に解消する、専門的で信頼できる「最高の答え」を提供することが求められます。競合サイトよりも分かりやすく、網羅的で、独自の価値を持つ情報を提供することで、Googleから高く評価され、結果として上位表示につながります。

60秒で無料見積を受け取る

施策2:内部SEO対策(クローラーとユーザーの利便性向上)

内部SEO対策とは、Webサイトの構造を検索エンジンとユーザーの両方にとって分かりやすく最適化する施策です。どれだけ優れたコンテンツを作成しても、サイトの技術的な基盤が整っていなければ、Googleのクローラーが情報を正しく認識できず、適切な評価を受けられません。コンテンツの価値を最大限に引き出すための土台作りと考えると良いでしょう。

具体的な施策としては、タイトルタグや見出しタグの適切な設定、サイトの階層構造や内部リンクの整理、表示速度の改善、スマートフォンでの閲覧に対応するモバイルフレンドリー化などが挙げられます。これらの改善は、クローラーの利便性だけでなく、ユーザー体験の向上にも直結する重要な取り組みです。

施策3:外部SEO対策(サイトの権威性・信頼性の強化)

外部SEO対策とは、主に他サイトからの評価を通じて、自社サイトの権威性や信頼性を高める施策を指します。Googleは、多くの質の高いサイトからリンクされているページを「多くの人から支持されている有益なページ」と判断する傾向にあります。この「被リンク」の質と量を増やすことが、外部対策の中心的な活動となります。

良質な被リンクを獲得するための最も正当かつ効果的な方法は、他者が自然に参照・紹介したくなるような、独自性のある優れたコンテンツを作成することです。低品質なサイトからのリンク購入といった不正な手法はペナルティのリスクを伴います。リンクだけでなく、SNSや他サイトで企業名やサイト名が言及されること(サイテーション)も、サイトの信頼性を補強する要素になります。

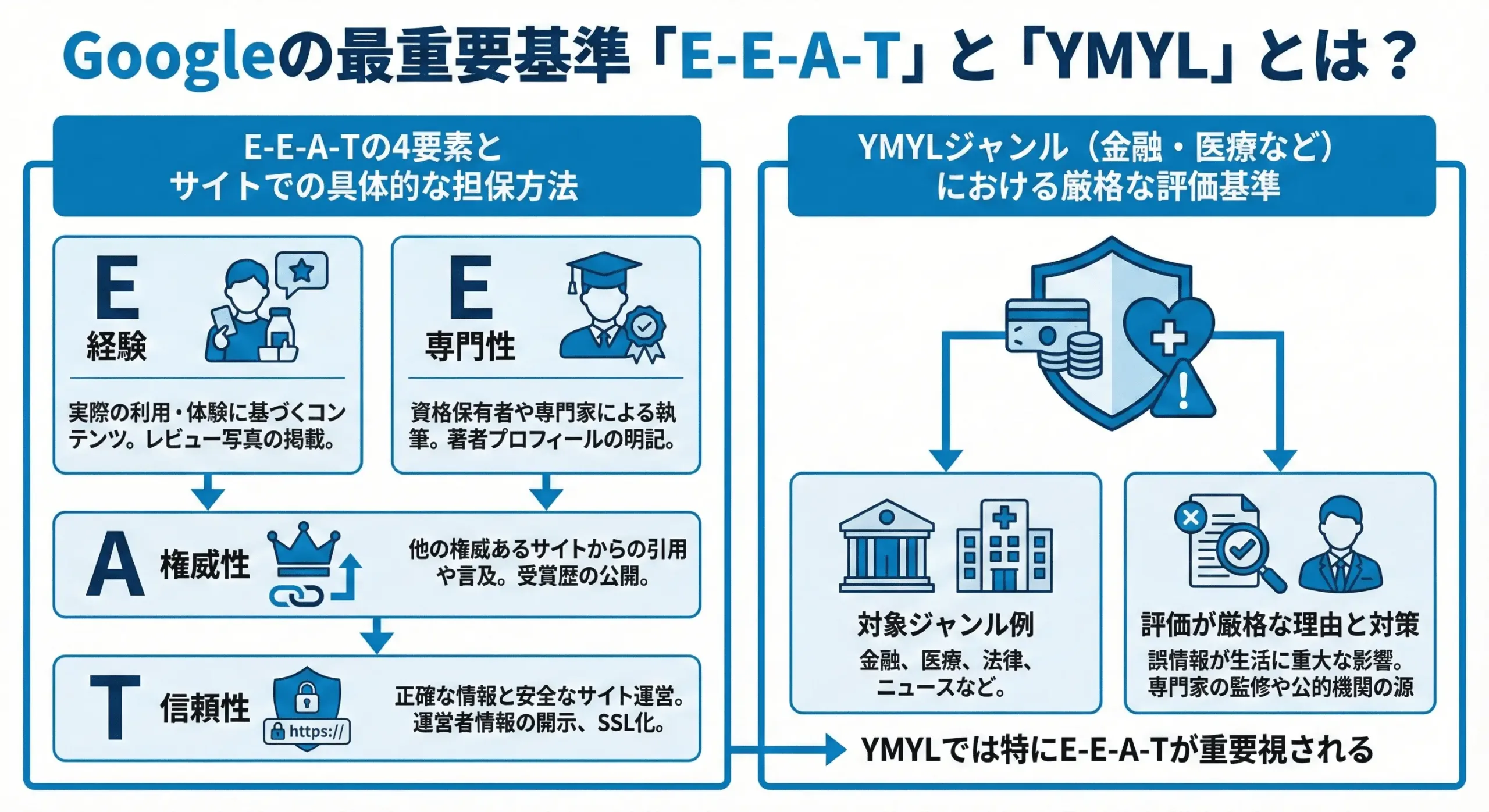

Googleの最重要基準「E-E-A-T」と「YMYL」とは?

近年のSEOにおいて、コンテンツの品質を担保するために最も重要なのがGoogleの評価基準「E-E-A-T」と「YMYL」です。

E-E-A-Tは、経験・専門性・権威性・信頼性の4指標でサイトの質を測るもの。そしてYMYLは、人々の幸福や財産に大きな影響を与えうるジャンルを指し、特に厳しい品質評価がなされます。本章でこれらの定義と、サイトの信頼性を高める具体的な方法を解説します。

E-E-A-Tの4要素とサイトでの具体的な担保方法

E-E-A-Tは、Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の4つの指標の頭文字を取ったものです。

コンテンツが、実体験に基づいているか、深い専門知識を持っているか、業界内で認められているか、そして情報源として信頼できるか、という総合的な品質をGoogleが評価するための基準となります。

これらをサイトで担保するには、まず誰が情報を発信しているかを明確にすることが重要です。著者情報や監修者のプロフィールを明記し、その分野での実績を示しましょう。また、公的機関や専門サイトからの被リンク獲得、引用元の明記、サイト全体の常時SSL化(HTTPS)、運営者情報の開示なども、E-E-A-T、特に信頼性を高める上で不可欠な施策です。

記事監修について詳しく知りたい方は、こらの記事「記事監修とは?」が参考になります。

YMYLジャンル(金融・医療など)における厳格な評価基準

YMYLは「Your Money or Your Life」の略語で、人々の幸福、健康、経済的安定、安全に大きな影響を与える可能性のある情報領域を指します。

具体的には、医療・健康、金融・投資、法律、そして重要なニュースなどが該当します。誤った情報がユーザーに深刻な不利益をもたらす危険があるため、Googleはこれらのジャンルにおいて特に厳格な品質評価基準を適用します。

YMYL領域でサイトの信頼性を確保するためには、誰がその情報を発信しているのかが極めて重要視されます。医師や弁護士、ファイナンシャルプランナーといった、公的な資格を持つ専門家によるコンテンツの執筆や監修は不可欠です。また、主張の根拠として公的機関や権威ある研究機関の情報を引用するなど、客観的な事実に基づいた情報提供を徹底する必要があります。

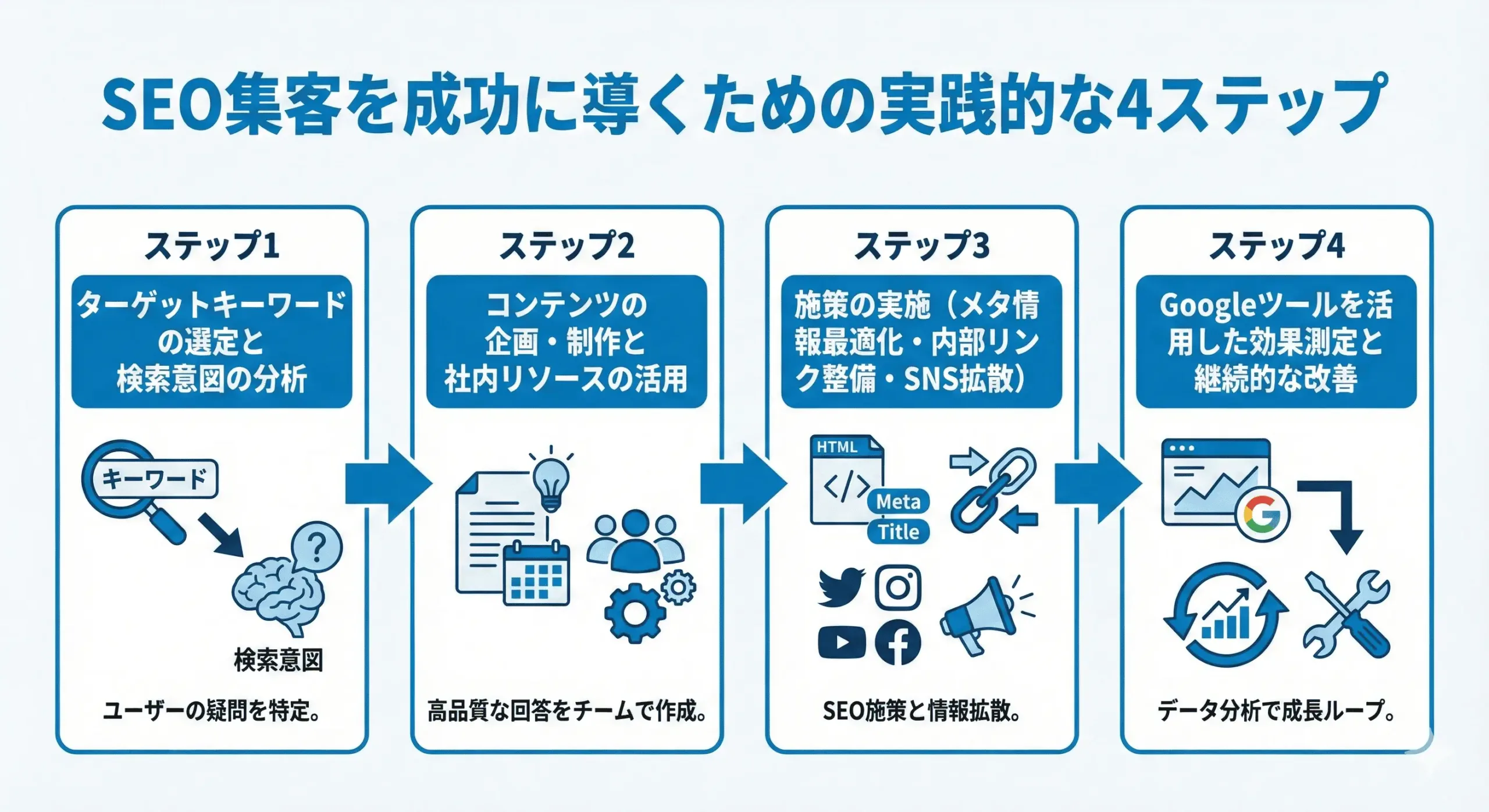

SEO集客を成功に導くための実践的な4ステップ

SEO集客を成功に導くためには、計画的かつ継続的な実践が不可欠です。本章では、成果を出すための具体的な4ステップを解説します。まず戦略の起点となる「キーワード選定と検索意図の分析」から始め、次に社内の知見を活かした「コンテンツ制作」へと進みます。さらに公開後の「施策実施」、そしてGoogleツールを用いた「効果測定と改善」まで。この一連のサイクルを着実に回していきましょう。

ステップ1:ターゲットキーワードの選定と検索意図の分析

SEO施策の成功は、このキーワード選定で約8割が決まると言っても過言ではありません。まずは自社のビジネスに関連するキーワードを洗い出し、ツールを使って月間の検索ボリュームや競合性を調査します。検索数が多く競合の強いキーワードだけでなく、検索数は少なくても成約に結びつきやすいロングテールキーワードもバランス良く選定することが重要です。

次に、選定したキーワードで検索するユーザーが「何を知りたいのか」という検索意図を深く分析します。ユーザーのニーズとズレたコンテンツを作成しても、上位表示は望めません。自社が提供できる価値とユーザーの検索意図を結びつけ、どのキーワードで、どのようなコンテンツを作成すればビジネス成果に繋がるかという戦略を明確にしましょう。

ステップ2:コンテンツの企画・制作と社内リソースの活用

キーワードと検索意図が決まったら、次はそのニーズを120%満たすコンテンツの企画・制作に移ります。まずは上位表示サイトを分析し、ユーザーが求める情報の全体像を把握した上で、記事の構成案を作成します。その際、競合にはない自社独自の視点や情報を盛り込み、より深く、分かりやすい内容を目指すことが差別化の鍵となります。

質の高いコンテンツを作る上で最も重要なのが、社内リソースの活用です。営業担当者や開発者など、現場の最前線にいる社員の専門知識や一次情報は、他社が真似できない独自の価値を生み出します。積極的にヒアリングを行い、社内の協力を得ながらコンテンツに経験や専門性を反映させることで、サイトのE-E-A-T向上にも繋がります。

ステップ3:施策の実施(メタ情報最適化・内部リンク整備・SNS拡散)

コンテンツが完成したら、公開前に最終的な仕上げを行います。検索結果に表示されるタイトルやディスクリプション(説明文)を、キーワードを含めつつクリックしたくなるように最適化しましょう。また、記事の内容と関連性の高いページへ内部リンクを設置することで、サイト全体の回遊性を高め、Googleからの評価を適切に分配できます。

記事を公開した直後も重要な期間です。ただ待つだけでなく、SNSで積極的に発信して初期のアクセスを集め、より多くのユーザーにコンテンツを届けましょう。さらに、Google Search Consoleからインデックス登録をリクエストすれば、クローラーの巡回を促し、より速く検索結果に表示される可能性が高まります。

ステップ4:Googleツールを活用した効果測定と継続的な改善

SEOはコンテンツを公開して終わりではなく、その後の効果測定と改善こそが成功の鍵を握ります。施策の結果を客観的に評価するため、Googleが無料で提供する「サーチコンソール」と「アナリティクス」の活用は必須です。サーチコンソールで検索順位や表示回数、クリック率を把握し、アナリティクスでサイト訪問後のユーザー行動を分析しましょう。

これらのデータに基づき、例えば「検索順位が低いがクリック率が高い」といった有望な記事を見つけ出し、内容を更新・改善(リライト)するなどの次の一手を打ちます。このような分析と改善のサイクルを継続的に回し続けることで、コンテンツの価値は高まり、安定した集客基盤が築かれていくのです。

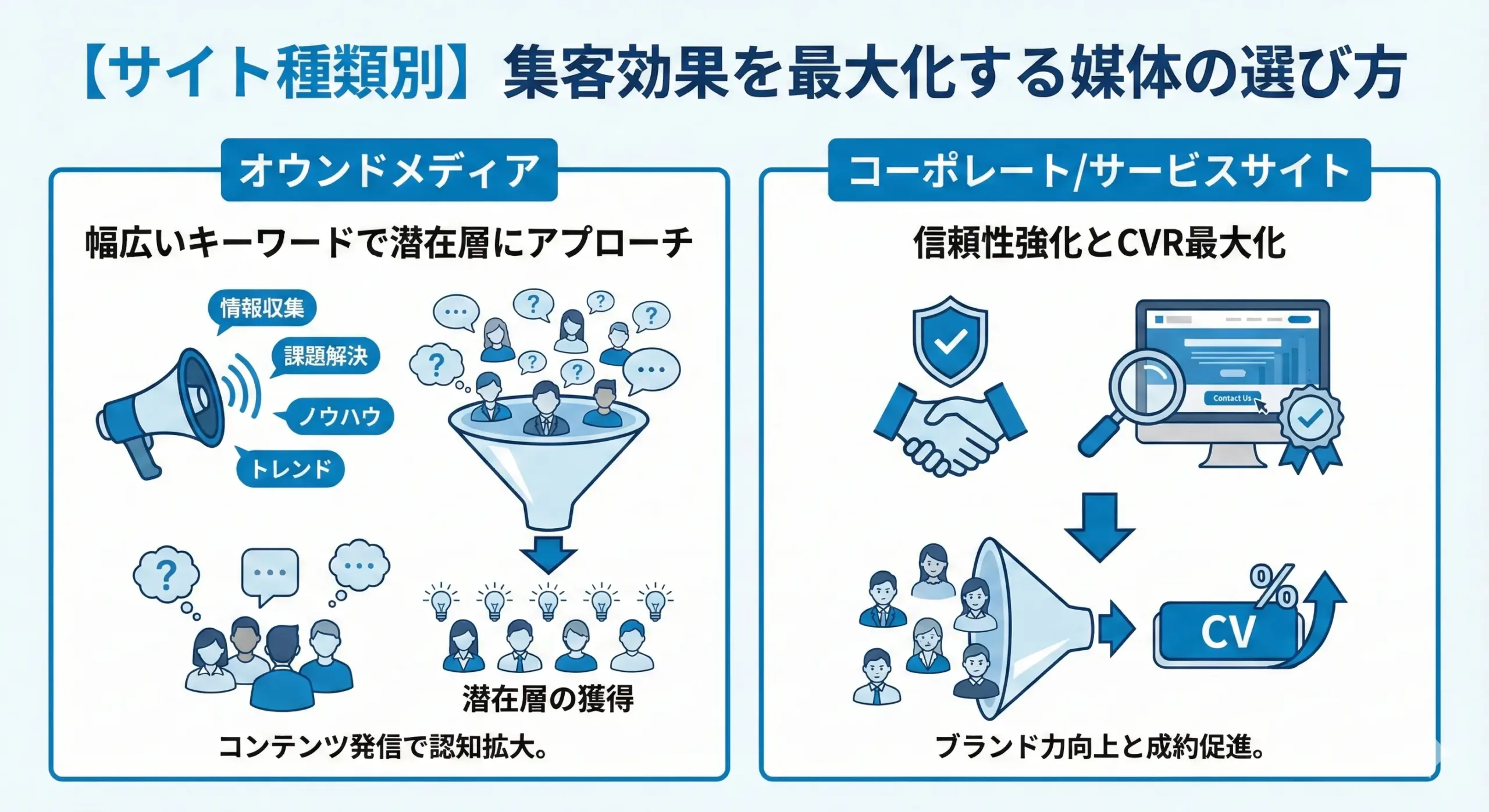

【サイト種類別】集客効果を最大化する媒体の選び方

SEO集客の成果を最大化するには、運営するサイトの種類に応じた戦略設計が欠かせません。本章では、集客の主軸となる2つの媒体を解説します。幅広いキーワードで潜在層との接点を作る「オウンドメディア」と、企業の信頼性の基盤となり、最終的なコンバージョンを担う「コーポレート/サービスサイト」。それぞれの役割と特性を理解し、自社の目的に合わせて活用しましょう。

オウンドメディア:幅広いキーワードで潜在層にアプローチ

オウンドメディアとは、企業が自社で運営するブログやWebマガジンなどの情報発信媒体です。コーポレートサイトでは扱いにくい、より広範なテーマのコンテンツを柔軟に展開できるのが特徴です。例えば「〇〇 やり方」「〇〇 おすすめ」といった、今すぐの購入意欲はないものの、将来顧客になり得る「潜在層」が検索するキーワードで有益な情報を提供します。

これにより、自社の商品やサービスをまだ知らない多くのユーザーとの最初の接点を作ることが可能になります。まずは課題解決に役立つ情報提供を通じて信頼関係を築き、そこから自社のコーポレートサイトやサービスサイトへ自然な形で送客することで、将来の優良顧客を育成する入り口としての役割を果たします。

コーポレート/サービスサイト:信頼性強化とCVR最大化

コーポレートサイトやサービスサイトは、企業の「顔」として信頼性を担保し、最終的なコンバージョン(CV)を獲得する役割を担います。会社概要や導入事例、料金体系といった公式情報を網羅的に掲載し、企業やサービスの信頼性をユーザーと検索エンジンの双方に示すことがSEO上の重要な目的です。主に、社名やサービス名での検索(指名検索)の受け皿となります。

オウンドメディアが集めた潜在層のアクセスに対し、こちらは購入意欲が高まった顕在層の受け皿として機能します。そのため、サイト内の導線を分かりやすく設計し、ユーザーが迷わず問い合わせや資料請求といった行動に移せるように、CVR(コンバージョン率)を最大化する視点での最適化が求められます。

よくある質問(FAQ)

まとめ:SEO集客は中長期的な成長戦略

SEO集客の定義から、そのメリット・デメリット、そして検索上位を獲得するための具体的な3大施策(コンテンツSEO、内部対策、外部対策)を解説しました。

SEOは「検索順位を上げるテクニック」ではなく、検索を通じてユーザーと出会い、ビジネス成果を上げるための施策です。成果が出るまでに時間と地道な努力が必要ですが、一度上位表示を獲得すれば、広告に依存せず継続的に見込み顧客を自動で獲得してくれる貴重な資産となります。Googleが重視するE-E-A-Tを担保し、ユーザーの検索意図に完璧に応える「最高品質のコンテンツ」を作り続けることこそが、アルゴリズムの変動にも強く、中長期的に勝ち続けるための王道です。まずは本記事で解説した基礎知識を再確認し、貴社の知識や経験を活かした独自のコンテンツ作成から第一歩を踏み出しましょう。