医薬品や化粧品、健康食品などの広告・コンテンツを制作する際に避けて通れないのが「薬機法」です。

ただし「薬機法チェック」には専門知識が必要で、膨大なコンテンツを一つ一つ確認するのは時間も労力もかかります。

本記事では、そんな悩みを抱えるマーケティング担当者やコンテンツ制作者の方向けに、薬機法チェックの基本から、業務を劇的に効率化する最新のチェックツールや専門家サービスの比較、さらに違反を未然に防ぐための具体的なライティング術まで網羅的に解説します。

この記事を読めば、薬機法違反のリスクを最小限に抑え、安心して広告・コンテンツを発信できるようになるでしょう。

関連記事:医療記事の制作方法とは?医療広告ガイドラインなど注意点や外注の依頼方法を解説

【クラウディアの薬機法チェックサービス】

無料相談はコチラ

薬機法チェックの重要性と、コンテンツ制作の現状

薬機法チェックは、健康や美容に関する広告・コンテンツ制作に不可欠です。

健康や美容に関する広告は、消費者の安全を守り、誤解を招く表現を避けるため、法律で厳しく規制されています。しかし、オンライン広告の急増に伴い、意図せず薬機法に抵触するケースが増加しているのが現状です。

専門知識がなければ、承認されていない効果効能を謳ったり、安全性を過度に強調したりと、違反のリスクは常に存在します。

信頼できる情報発信とコンプライアンス遵守のため、制作段階での薬機法チェックの重要性はますます高まっています。

薬機法とは?なぜ広告表現が厳しく規制されるのか

薬機法とは、医薬品や化粧品などの品質・有効性・安全性を確保するための法律です。

特に広告表現は、消費者の健康や選択に直接的な影響を与えるため厳しく規制されています。

ここからは、薬機法における「広告」の定義や、違反した場合に科される罰則などのリスクを解説します。広告チェックの前に、まずは法律の基本を理解しましょう。

薬機法における「広告」の定義と規制対象

薬機法で「広告」と判断されるのは、「顧客を誘引する意図」「特定商品名の明示」「一般人が認知できる状態」の3要件を満たす場合です。

そのためWebサイトやSNS投稿、パンフレットなど、媒体を問わず規制の対象となります。また、規制対象は広告主であるメーカーや販売業者に限定されません。広告代理店、アフィリエイター、インフルエンサーといった広告表示に携わった全ての人が対象者となるため、表現を入念にチェックすることが不可欠です。

参照:厚生労働省『薬事法における医薬品等の広告の該当性について(医薬監第148号)』

薬機法違反がもたらすリスクと罰則

薬機法に違反すると厳しいペナルティが科せられます。

特に虚偽・誇大広告には、2021年から導入された課徴金制度が適用され、課徴金対象期間における当該商品の取引の対価合計額の4.5%の納付が求められます。

これに加えて、刑事罰として2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。

罰則は金銭的なものに留まらず、行政から違反広告の中止命令が出されるほか、違反の事実が公表されれば企業の社会的信用にも影響を及ぼすことになります。

ブランドイメージの低下といった事業継続に関わる重大なリスクを回避するためにも、広告表現の入念なチェック体制を構築することが重要です。

参照:厚生労働省『医薬品医療機器等法に係る医薬品広告の規制と適正使用に関する注意喚起について』

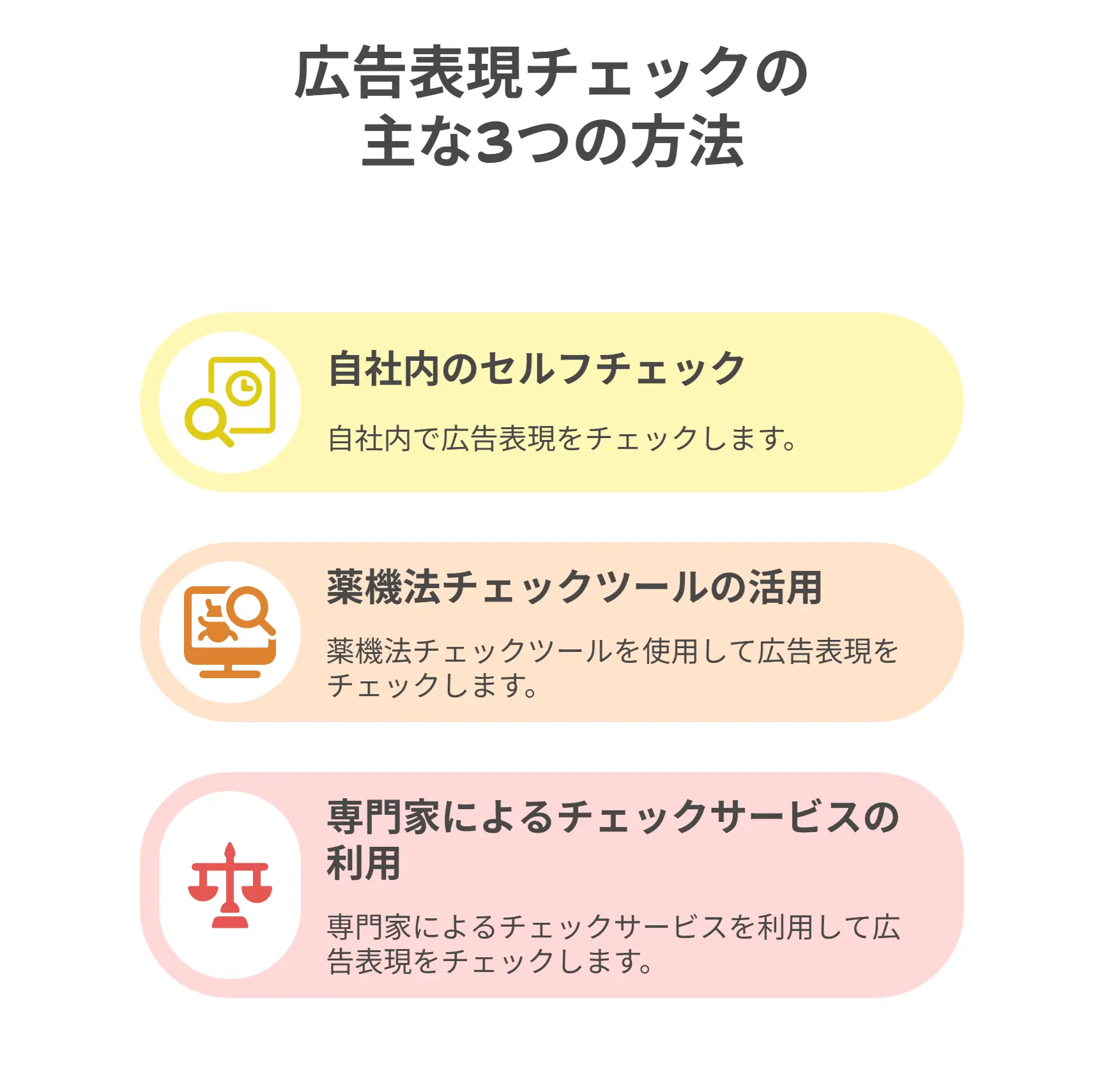

薬機法違反を防ぐ!広告表現チェックの主な3つの方法

薬機法に抵触しない広告表現のためには、公開前の入念なチェックが欠かせません。

広告表現が薬機法違反にならないかを確認するには、主に3つのアプローチがあります。自社で行う方法から、ツールや専門家の力を借りる方法までそれぞれの特徴と選び方を次から詳しく解説します。

自社内のセルフチェック

自社でのセルフチェックは、外部に委託するコストを抑え、迅速に広告配信やコンテンツ公開を進められる点が大きなメリットです。

しかし、担当者の知識や経験に精度が依存するため、薬機法に関する深い理解がなければ、違反表現を見逃してしまうリスクが伴います。また、担当者の主観が入りやすく、判断基準が曖昧になりがちな点も注意する必要があります。

セルフチェックを行う際は、厚生労働省が公開するガイドラインを必ず参照するようにしましょう。

さらに、担当者一人に任せるのではなく、複数人でダブルチェック、トリプルチェックを行う体制を構築し、客観的な視点を確保することがセルフチェックには不可欠です。

薬機法チェックツールの活用

薬機法チェックツールは、広範囲の広告表現を短時間で機械的に確認できるため、作業効率を飛躍的に向上させることができます。担当者の知識レベルに左右されず、一定の基準でチェックできるため属人化を防げるのもメリットの1つです。

しかし、ツールはあくまでデータベースに基づきNGワードを検出するため、文脈や表現のニュアンスまでは汲み取れず、問題のない箇所まで指摘する可能性もあります。

そのため、ツールはあくまで一次スクリーニングの補助として活用するのにとどめておくのがオススメです。

ツールの判定を鵜呑みにせず、指摘箇所は必ず人の目で再確認し、最終的な公開判断を下す必要があるので、セルフチェックの精度を高めるためのサポート役と位置づけて運用することが重要です。

専門家によるチェックサービスの利用

専門家によるチェックサービスは、法的根拠に基づいた高い信頼性が最大のメリットです。

最新の法改正や判例、行政指導まで踏まえた上で、違反リスクを網羅的に洗い出してくれます。単にNG箇所を指摘するだけでなく、安全な代替表現を提案してくれるため、守りと攻めの両面で広告表現を最適化できるでしょう。

依頼先は、マーケティング視点も持つ広告代理店やコンサルティング会社から、より厳格に法的リスクを判断する弁護士や行政書士までさまざまです。

前者と後者では提案のニュアンスや重視する点が異なるため、求めるチェックの厳格さや事業フェーズに合わせて、最適な専門家を選ぶことが重要になります。

専門家監修について詳しく知りたい方は、こらの記事「記事監修とは?」が参考になります。

失敗しない薬機法チェックツールの選び方と導入ポイント

一番手軽に始められるのが薬機法チェックツールの導入ですが、どのような基準で選べばいいのか分からない方も多いと思います。

薬機法チェックツールにはさまざまな種類がありますが、自社の目的や体制に合わないものを選ぶないと求めていた効果が得られません。チェックの精度や機能性はもちろん、対応できる媒体の範囲や料金体系まで、比較すべき点は多岐にわたります。

ここでは自社に最適なツールを見つけるための具体的な選定ポイントを詳しく解説していきます。

チェック機能と検出精度

薬機法チェックツールの選定で最も重要なのが、違反表現をどれだけ正確に検出できるかという精度です。

単純なキーワードの一致だけでなく、文脈を理解して判断する性能が問われます。本文のテキストはもちろん、見落としがちなバナー広告など画像内の文字まで解析対象となるかどうかも、確認すべき重要なポイントです。

さらに、検出した違反リスクのある表現を単に指摘するだけでなく、どの箇所がなぜ問題となりうるのか、法的根拠と共にハイライト表示される機能があれば、修正作業が格段にスムーズになります。

修正案・代替表現の提案機能の有無

違反の可能性がある箇所を指摘するだけでなく、具体的な修正案や代替表現まで提示する機能の有無は、業務効率を大きく左右します。

指摘箇所を自力でリライトする場合、薬機法に準拠し、かつ訴求力を損なわない表現を探すのに多くの時間と知識が必要になります。ツールが言い換え案を複数提示してくれれば、その手間を大幅に削減できます。

この機能があれば、表現に悩む時間を短縮でき、制作スピードの向上に直結します。単にリスクを回避するだけでなく、質の高いコンテンツを迅速に制作するための重要な機能と言えます。

対応する法律・ガイドラインの範囲

薬機法チェックツールを選定する上で、対応する法律の範囲は事前にチェックしておきたい項目の一つです。広告表現は薬機法に加え、景品表示法(景表法)や医療広告ガイドラインといった複数の規制が関わるためです。薬機法のみをチェックしても、他の法律に抵触する表現が残るリスクは避けられません。

特に化粧品や健康食品、医療サービスなどの分野では、これらの法律が密接に関連します。自社が扱う商材やサービスに適用される法律・ガイドラインを事前に確認し、それらを網羅したツールを選ぶことが、コンプライアンス遵守の鍵となるでしょう。

チェック対象範囲(記事、LP、SNS、動画など)

広告活動が多様化する現代において、ツールのチェック対象範囲は念入りに確認すべきポイントです。

一般的なWeb記事やLPだけでなく、X(旧Twitter)やInstagramといったSNS投稿、YouTubeなどの動画広告まで対応しているかは、ツール選定の重要な基準となります。

さらに、文章だけでなく画像内のテキストや動画のテロップ、ディスクリプションまでチェックできるかどうかも比較しましょう。自社が展開する全てのマーケティングチャネルを網羅的に管理するために、主要な広告媒体を過不足なくカバーするツールを選ぶ必要があります。

料金体系と費用対効果

薬機法チェックツールの料金体系は、毎月定額の月額固定制から、チェック量に応じた従量課金制までさまざまです。また、導入時に初期費用が発生するかも事前に確認するようにしましょう。表面的な価格だけでなく、これらの組み合わせによって総コストがどう変動するかを理解することが重要です。

最適なコストパフォーマンスを判断するには、自社の記事作成数やチェック頻度を予測する必要があります。例えば、利用が不定期なら従量課金制が、日常的に多数のコンテンツを扱うなら月額固定制が適しているでしょう。違反時の機会損失なども考慮し、自社の事業規模に見合ったプランを選ぶことが求められます。

人間と機械、どちらによるチェックか

薬機法チェックツールは、AI等による自動チェックと専門家による人力チェックに大別されます。機械は大量の文章を短時間で処理する速度に優れる一方、専門家は文脈や表現のニュアンスを汲み取り、法律の趣旨に沿った深い判断を下せるのが強みです。

それぞれの特性を理解し、自社の目的や予算、求める精度に応じて選択することが求められます。一次チェックを機械に任せ、リスクの高い表現や最終確認を専門家が行うなど、両者を組み合わせた体制を構築するのも有効な手段と言えるでしょう。

無料ツールの活用と限界

無料で利用できる薬機法チェックツールは、特定のNGワードを簡易的に洗い出すのに役立ちますが、精度に限界がある点に注意が必要です。

無料チェックツールは、Webサイト上でテキストを入力するだけで、機械的に禁止表現の有無を確認できる手軽さが魅力であり、初期スクリーニングとして活用できるでしょう。しかし、無料ツールの多くは単純な単語のマッチングに留まるため、文脈や表現のニュアンスまでは判断できません。そのため、違反ではない表現を誤って指摘したり、巧妙な言い回しによるリスクを見逃す可能性があります。

あくまで補助的な手段と捉え、最終的なチェックには、より精度の高い専門家に確認を依頼することをおすすめします。

【比較】おすすめ薬機法チェックツール・サービス厳選15選

数ある薬機法チェックツールやサービスの中から、自社に最適なものを見つけるのは簡単ではありません。

チェックツールにはAIを活用してスピーディーに判断する自動タイプと、専門家が人の目で厳密に確認する有人タイプに大別されます。それぞれの特徴を比較し、自社の目的や予算に合った選択肢を見つけましょう。

専門家が人力でチェックするタイプ

専門家が人力でチェックするサービスは、機械では判断が難しい文脈や表現のニュアンスまで汲み取れる、信頼性の高さが最大の特徴です。

最新の法改正や行政指導を反映した、質の高いリーガルチェックが期待できます。最終公開前の確認や、特にリスクを避けたい重要な広告・LPの審査に最適です。

法的根拠に基づく具体的な代替表現の提案など、コンサルティングに近い手厚いサポートも魅力と言えるでしょう。

Craudiaの薬機法(旧薬事法)チェックサービス

Craudiaの薬機法(旧薬事法)チェックサービスは、薬機法管理者資格を持つプロが、審査に通らない悩みを解決。化粧品や健康食品はもちろん、機能性表示食品や医療機器まで幅広く対応します。

広告表現のチェックだけでなく、記事の校正や編集も一貫して依頼できる点が魅力です。

薬事チェックサービス(株式会社薬事法ドットコム)

弁護士監修の高い専門性が強みのサービスです。

訴求力を落とさない代替表現の提案に定評があり、媒体審査の通過実績も豊富。行政指導があった際のロジック説明など、アフターフォロー体制が充実している点も心強いポイントです。

ネオマーケティング「薬機法・景品表示法等リーガルチェック」

薬機法や景表法に精通した専門チェッカーが、広告や動画を丁寧に確認します。

抵触箇所の指摘に留まらず、訴求力を維持するためのリライトまで提案。無料のセルフチェックツールも提供しており、気軽に試せるのも特徴です。

弁護士による薬機法等チェック – 記事・LP等(モノリス法律事務所)

IT分野に強みを持つ弁護士が、薬機法・医療広告ガイドラインの観点から記事やLPを迅速にチェック。

最短1営業日というスピード対応が可能です。メディア運営事業者など、毎月数十件単位の継続的な依頼にも安定して対応します。

イー・ガーディアンの広告審査代行

24時間365日体制で、月間25万件超の広告をチェックする豊富な実績が強みです。

膨大な量の広告やLPにも対応可能で、予算や要望に応じてチェック方法を柔軟にカスタマイズでき、急な依頼にも対応できるスピード感も魅力です。

機械による自動判読(AI活用)タイプ

AIを活用した自動判読タイプは、時間や場所を問わず、大量のテキストを瞬時にチェックできる点が最大の強みです。

多数の記事やLP、SNS投稿などを扱う事業者にとって、ツールが一次スクリーニングを担う自動判読タイプは膨大な確認作業の工数を大幅に削減できます。コストを抑えつつ網羅的なチェック体制を構築したい場合に最適な選択肢です。

LOGRIZa(ログリザ)

「LOGRIZa(ログリザ)」は、Web広告のコンプライアンスチェックに特化したツールです。

AIがLPや記事を自動で巡回・監視し、薬機法や景品表示法に抵触するリスクのある箇所を検出。修正案の提案機能もあり、広告運用のリスク管理と効率化を同時に実現します。

TRUSQUETTA AD (旧KONOHA)

「TRUSQUETTA AD」は、広告代理店やCE運営企業向けの広告表現チェックツールです。

薬機法に加え、景品表示法や特定商取引法にも対応。AIによる違反表現の指摘だけでなく、具体的な言い換え表現の提案機能が充実している点が大きな特徴です。

RiskMill

「RiskMill」は大手広告代理店にも導入実績がある、信頼性の高いAI校閲システムです。

薬機法・景品表示法はもちろん、高精度なチェックと代替案の提示を実現しています。

機械良文

「機械良文」は、化粧品や健康食品の広告表現に強みを持つチェックツールです。

薬機法と景品表示法の双方に対応し、業界で認められている表現や言い換え案を豊富に学習したAIが特徴。制作担当者の表現の幅を広げ、訴求力向上にも貢献します。

広告チェックAI

「広告チェックAI」は、株式会社Archaicが提供する、AIを活用した広告表現チェックツールです。

テキストだけでなく、バナーなどの画像内に含まれる文字も解析可能。直感的な操作画面で、誰でも簡単にスピーディーなチェックを行える点が魅力です。

ADJUDGE

「ADJUDGE」は、最短数秒でWebページ全体の薬機法・景品表示法チェックが完了するスピードが魅力です。

記事やLPのURLを入力するだけで、違反の恐れがある箇所とリスクレベルを自動で判定。手軽に利用できます。

Medrock (薬機法・医療広告ガイドラインチェックAI)

医療機関やクリニックの広告に特化したチェックツールです。

薬機法に加え、遵守が必須である医療広告ガイドラインにも完全対応。専門性の高い医療分野の広告審査にかかる時間と手間を、AIの力で大幅に削減することを目指せます。

Cosme-Design.jp

化粧品業界の広告表現に特化した専門性の高いチェックツールです。

化粧品広告表現・成分表示に対応し、使用可能な表現をデータベース化。企画段階のコピー考案から最終チェックまで、幅広く活用できます。

無料で使える薬機法チェックツール

手軽に表現を確認したい方向けに、無料の薬機法チェックツールもあります。

テキストを貼り付けるだけで簡易診断が可能で、まずは簡易チェックや有料導入前の比較に最適です。

薬事法 広告表現チェックツール

登録不要ですぐに使える完全無料のチェックツールです。化粧品や健康食品といったジャンルを選択し、30文字までの文章をチェックできます。

薬機法に抵触する可能性がある箇所とその理由を自動で表示してくれるため、手軽な確認に便利です。

セルフ薬機法チェック(株式会社ネオマーケティング)

マーケティングリサーチ会社が提供する無料のAIチェックツールです。

化粧品、健康食品、医療広告に対応。テキストを貼り付けメールアドレスを登録すると、AIによる判定結果が届きます。自社の豊富なチェックデータを基に開発されています。

【商品別】薬機法における広告のOK・NG表現具体

薬機法で認められている広告表現の範囲は、扱う商品の区分によって大きく異なります。

例えば、医薬品と化粧品、そして健康食品や雑貨では、それぞれ謳うことのできる効果効能が法律で厳密に定められています。意図せず違反広告となる事態を避けるには、これらの違いを正確に理解しておくことが不可欠です。

ここからは商品別に、具体的なOK・NG表現の事例を詳しく解説していきます。

医薬品広告のOK・NG表現

医薬品広告における大原則は、厚生労働省から承認された効能効果の範囲を逸脱しないことです。

「頭痛・歯痛に」のように、承認された事実をそのまま記述するのが基本となります。一方で、「飲むだけで治る」といった効果を保証する表現や、「副作用のない安全な薬」のように安全性を過度に強調することは明確な違反です。

承認されていない効能効果を暗示する表現も固く禁じられています。

参照:厚生労働省『医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について』

化粧品広告のOK・NG表現

化粧品広告で表現できる効能は、厚生労働省通知で示された56項目の範囲に限定されます。

この56項目には、例えば「肌荒れを防ぐ」「皮膚にうるおいを与える」「肌にはりを与える」「頭皮、毛髪をすこやかに保つ」「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」など、普段目にするような表現が含まれていることが分かります。

また「乾燥による小ジワを目立たなくする」は、日本香粧品学会ガイドライン等に基づく試験で効果確認済みの製品に限り使用でき、「乾燥による」を省略せず記し、近接して「※効能評価試験済み」を強調せずに付記する必要があります。

より詳細な情報は、厚生労働省のサイトから確認するようにしてください。

【この記事の監修者】岡本妃香里

健康食品・サプリメント広告のOK・NG表現

健康食品は法律上「食品」のため、医薬品と誤認させる効果効能の標榜は薬機法で固く禁じられています。

「高血圧の予防」など、病気や症状名を直接示す表現(例:「便秘改善」など)は原則として使用できません。機能性表示食品であっても、疾病の治療や予防を連想させる表現は認められていません。

広告表現は、あくまで「栄養補給」や「美容サポート」など、健康の維持・増進の範囲にとどめることが基本です。また、機能性表示食品を除き、「飲むだけで痩せる」など身体の変化を保証する表現は、景品表示法違反とみなされるおそれがあります。

参照:消費者庁『機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針』

【この記事の監修者】岡本妃香里

雑貨(雑品)広告のOK・NG表現

雑貨は薬機法の直接的な規制対象外ですが、広告で医薬品と誤解されるような効果効能を謳うことはできません。

「肩こりが治る」や「血行促進」など、身体の変化を示す表現は未承認医薬品と見なされ、薬機法違反に問われるため注意が必要です。

あくまで雑貨として、製品の素材やデザイン、心地よい香りといった物理的な特長や、使用シーンの訴求に留めましょう。広告表現をチェックする際は、健康効果を暗示していないかという視点が大切になります。

参照:厚生労働省『医薬品の範囲に関する基準の一部改正について』

薬機法違反を避ける6つのコツと注意点

薬機法を意識した広告文の作成やチェックは、非常にデリケートな作業です。意図せず違反表現を使ってしまうケースも少なくありません。

しかし、いくつかの重要なコツと注意点を理解すれば、違反リスクを大きく下げることが可能です。

ここからは、プロが実践する効果効能の言い換え方や最上級表現の回避術など、すぐに使える6つのライティングテクニックを詳しく解説します。ポイントを押さえて、安全で効果的な広告表現を目指しましょう。

参照:消費者庁『景品表示法』

効果効能を断定的に書かない

薬機法ライティングの基本は、効果効能を断定しない点にあります。

「シミが消える」「ニキビが治る」といった表現は、医薬品的な効果を保証すると見なされ、薬機法違反となる可能性が非常に高いです。広告表現をチェックする際は、まず断定的な言葉がないかを確認しましょう。

大切なのは、製品がもたらす変化を事実の範囲で表現することです。「肌に潤いを与える」「乾燥による小じわを目立たなくする」のように、状態の説明や使用感の訴求に留めるのが安全な手法と言えます。断定を避け、マイルドな表現を心がけてください。

【この記事の監修者】岡本妃香里

最上級表現や絶対的な効果を謳う表現の危険性

「日本一」「最高峰」といった最上級表現や、「必ず効く」などの絶対的な表現は、薬機法および景品表示法で厳しく制限されています。

もしこれらの表現を用いる場合は、第三者機関による調査データなどの客観的な根拠を、調査期間と共に明記しなければなりません。

客観的な裏付けデータがない限り、消費者に誤解を与える誇大広告と見なされるからです。

物事の断定をしない

薬機法ライティングでは、効果効能以外の事柄についても断定は避けるべきです。

例えば「誰でも安全」という表現は、アレルギーを持つ方にとっては事実と異なり、誤解を招く可能性があります。すべての人に当てはまらない事柄は、断定せずに表現することが大切です。文章をチェックする際は、「〜と考えられています」や「〜という報告もあります」のように、事実の引用や一般的な見解として紹介するのが有効な手法です。

口コミは個人の感想に留める

広告にユーザーの口コミや体験談を掲載する場合、その内容も広告の一部と見なされ、薬機法の規制対象となります。

たとえ事実であっても、承認されていない効果効能や安全性を保証するような内容は使用できません。

掲載する際は、「※個人の感想であり、効果効能を保証するものではありません」といった注釈を必ず明記し、あくまで使用感や使い心地の範囲に留める必要があります。

問いかけ型や会話調の表現を試す

問いかけや会話調の文章も有効です。例えば、「鏡を見るたび、気になる悩みはありませんか?」と利用者の悩みに寄り添うことで、直接的な効果を謳わずにユーザーの関心を引くことができます。

商品の説明ではなく、あくまで悩みの提示や一般的なケアの重要性を語るのがコツです。

読者との共感を育みながら、薬機法違反のリスクを低減できるライティング手法と言えるでしょう。

ターゲットを絞り込む

「誰にでも効く」といった不特定多数に向けた表現は、効果の保証と見なされ薬機法違反のリスクが高まります。

そこで、「デスクワーク中心で、夕方の乾燥が気になるあなたへ」のように、具体的な人物像や利用シーンを想定して語りかける手法が有効です。ターゲットを限定することで、読み手は自分事として捉えやすくなり共感を呼びます。

効果を断定せず、特定の悩みに寄り添う形で訴求できるテクニックです。

薬機法チェックを効率化し、コンプライアンスを強化するポイント

広告表現の薬機法チェックは属人化しやすく、担当者への負担やチェック漏れのリスクが課題です。

厳格なコンプライアンスが求められる中、個人のスキルだけに頼る体制には限界があります。薬機法チェックを効率化し、その精度を高めるためには、組織的な仕組みの導入が欠かせません。

ツールと専門家によるダブルチェック体制の構築から、最新情報の収集、社内教育の進め方まで、具体的なポイントを解説していきます。

ツールと専門家によるダブルチェック体制の構築

薬機法チェックツールは、膨大な広告文からリスクのある単語を瞬時に検出でき、一次スクリーニングとして非常に効率的です。

しかし、ツールだけでは前後の文脈や表現のニュアンスまで汲み取るのは困難であり、最終的な判断には限界があります。

そこで重要になるのが、専門家による二次チェックです。ツールが見逃したリスクの指摘や、より安全な代替表現の提案が可能になります。この二段階の体制を構築することで、チェックの速度と正確性を両立させ、コンプライアンスを大幅に強化できるでしょう。

最新の薬機法情報・ガイドラインの継続的な収集と学習

薬機法は時代に合わせて改正が重ねられており、広告に関するガイドラインも変化します。

過去の知識だけでチェック業務を行うと、意図せず現行法に抵触してしまう危険性があります。

コンプライアンスを維持するためには、常に最新の情報へ知識をアップデートし続ける姿勢が欠かせません。

最新の情報をチェックする方法として、一次情報源である厚生労働省のウェブサイトを定期的に確認する方法があります。加えて、業界団体の通知や信頼できる法律専門家のブログなども参考にすると、法改正の背景や実務上の注意点まで深く理解できるのでおすすめです。

社内薬機法ガイドラインの整備と定期的な研修

個人の知識に頼った薬機法チェックには限界があり、担当者間の判断のブレも生じがちです。

自社製品に合わせたOK・NG表現例を盛り込んだ社内ガイドラインを整備することで、誰がチェックしても一定の品質を保てる基準ができ、属人化を防ぐことにつながります。

加えて、法改正や新たな通知に対応するため、定期的な研修で知識を更新し続けることが重要です。マーケティング部門など関連部署も対象に含めることで、組織全体のコンプライアンス意識が向上し、違反リスクを未然に防ぐ体制が構築されるでしょう。

よくある質問

薬機法チェックを徹底し、信頼性の高い広告コンテンツを実現

信頼性の高い広告やコンテンツを制作する上で、薬機法のチェックは避けて通れない重要なプロセスです。

健康や美容に関する表現は特に厳しく規制されており、意図せず違反してしまう危険性も潜んでいます。本記事で解説したポイントを参考に、自社のチェック体制を今一度見直しましょう。必要に応じて専門家の知見も活用し、法令を遵守した適切な情報発信を徹底することで、ユーザーからの揺るぎない信頼を築いていきましょう。

【この記事の監修者】岡本妃香里

【この記事の監修者】岡本妃香里

2018年から薬剤師の資格を持つ専業ライターとして独立。

薬機法管理者、コスメ薬機法管理者の資格を取得し、これまでに数百記事以上の薬機法チェックに関わる。

大手メディア、雑誌のチェックも担当している。

※監修は記事内容のチェックのみで、サービス選定・推奨は含みません。