持続的なリード獲得基盤を構築するために、SEO対策は不可欠な施策となっています。しかし、BtoB SEOはBtoCとは異なり、購買プロセスが長く、意思決定者が複数関与するため、場当たり的な記事量産では成果が出にくいのが現状です。

本記事は、 「SEOで検索上位を獲得し、売上に直結するリードを最大化したい」という課題をお持ちの方に向けたガイドです。BtoBマーケティングにおけるSEOの重要性や、BtoCとの違いを明確にしつつ、競合に打ち勝つためのE-E-A-T強化、最新のLLMO対策まで、プロが実践する戦略的な8つのステップを解説します。

BtoB企業がSEO対策に取り組むべき理由と成功のメリット

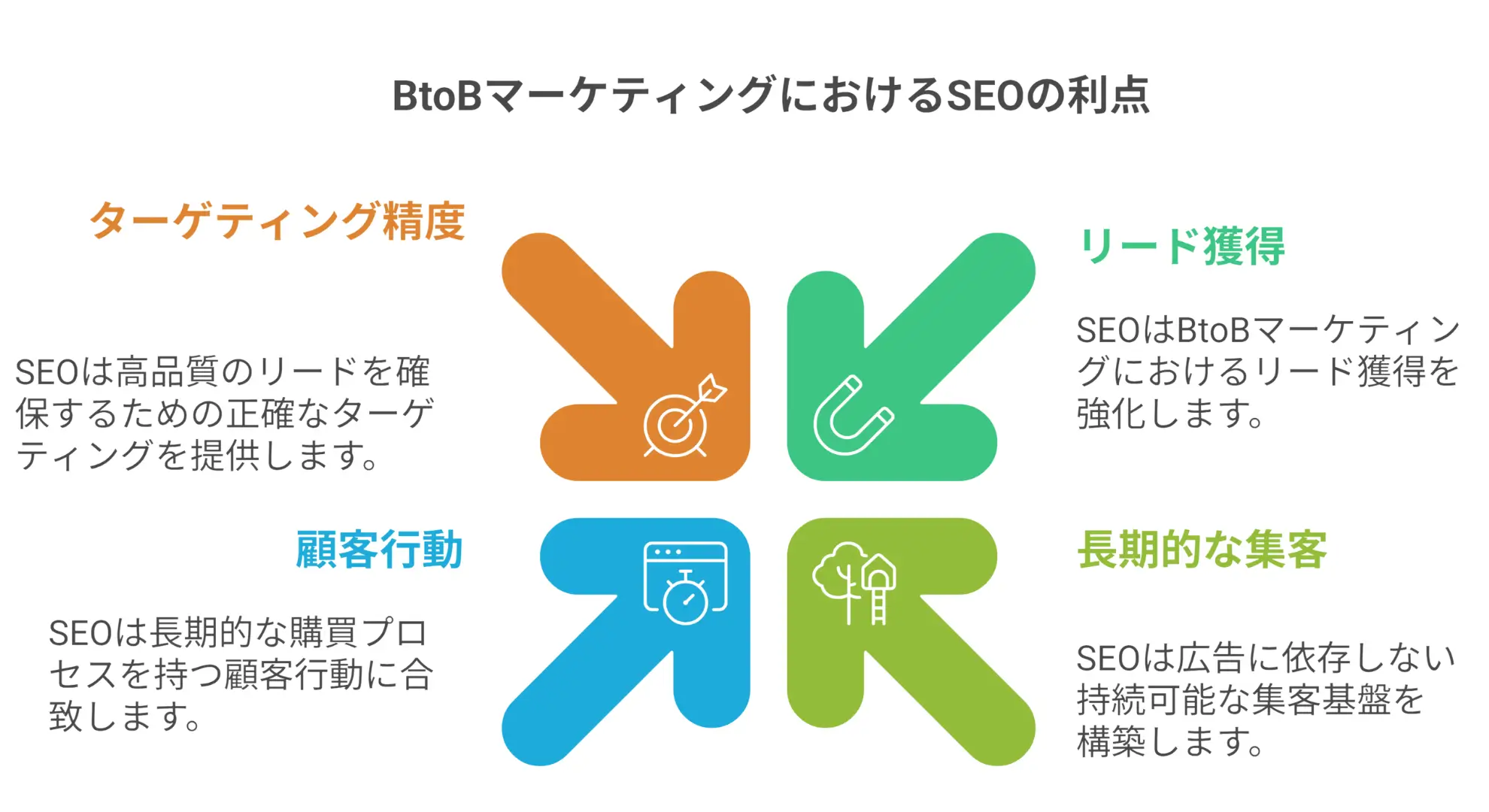

BtoBビジネスのマーケティング戦略において、SEO対策はなぜ重要視されるのでしょうか。

その理由は、広告に依存せず、企業の資産となる長期的な集客基盤を構築できるからです。さらに、BtoB特有の長い購買プロセスの中で情報収集を行う潜在顧客に対し、的確なアプローチが可能です。

これにより、自社の製品やサービスに関心が高い、質の良いリード獲得につながるという大きなメリットがあります。以下では、これらの理由を詳しく解説します。

BtoBマーケティングにおけるSEOの目的と役割(リード獲得)

BtoBマーケティングにおけるSEOの最終目的は、単にアクセスを増やすことではなく、製品やサービスの導入可能性が高い「見込み顧客(リード)」の獲得です。

SEOは検索という行動を通じて熱量の高いユーザーを自社サイトへ誘導する役割を担います。

専門的なコンテンツで課題解決を支援し、信頼を得た上で資料請求や問い合わせといった行動を促すことで、商談につながる質の高い接点を創出します。

広告に依存しない長期的な集客基盤を構築できる

Web広告は、出稿を止めると効果が途切れる短期的な施策です。一方、SEOを通じて作成した質の高いコンテンツは、検索上位に表示されることで企業のデジタル資産となります。

コンテンツ制作やサイト改善に初期コストは必要ですが、一度軌道に乗れば、広告費を払い続ける状態からの脱却が可能です。低い維持コストで安定したリード獲得が期待できるため、中長期的な視点で見ると費用対効果が非常に高い施策と言えます。

購買プロセスが長期化する顧客行動にマッチしている

BtoBの製品やサービスは高額で、導入に複数の関係者が関わるため購買決定プロセスが長期化します。

担当者はこの長い検討期間、「課題認識」「情報収集」「比較検討」の各段階で、意思決定のために検索エンジンを繰り返し活用し、納得できる情報を探しています。

SEOは、こうした顧客の探索行動に寄り添うことができる手法です。各段階のニーズに応える豊富なコンテンツを提供し、早期から接点を持つことで専門家としての信頼を醸成できます。

ターゲティング精度が高く、良質なリードを集めやすい

SEOは、ユーザーが使う検索キーワードによって、能動的に情報を探す層へ直接アプローチできます。

具体的な課題や目的を持つユーザーからのアクセスが中心となるため、他の手法に比べて質の高いリード獲得につながりやすいのが特長です。

BtoB SEOとBtoC SEOの決定的な違い

BtoB向けのSEO対策は、BtoCと同じ考え方では成功しません。なぜなら、ターゲット顧客や購買に至るプロセスが全く異なるからです。

BtoBでは法人を対象とするため、個人の感情的な判断よりも、複数人による論理的な検討が重視され、検討期間も長期化します。

こうした背景から、CVの目的やキーワード選定の考え方も大きく変わります。ここでは、BtoB SEOを成功させるために知るべきBtoCとの違いを解説します。

CVの目的・ターゲット層・検討期間の違い

BtoCのCVが商品購入なのに対し、BtoBでは資料請求や問い合わせ等のリード獲得が目的です。

ターゲットも消費者個人ではなく、情報収集の担当者から決裁者まで、組織内の複数人を意識する必要があります。

ゆえに、感情に訴えかけるBtoCと違い、BtoBでは論理的な判断を支える情報提供が求められます。検討期間も数ヶ月以上と長期化するため、じっくりと信頼を築く戦略が不可欠となります。

検索ボリュームとキーワード選定の考え方の違い(点ではなく面で捉える)

BtoCでは検索ボリュームが大きいキーワードを「点」で狙いますが、専門的なBtoBでは検索数が少なくても、課題が明確なユーザーが多くCVに繋がりやすいのが特徴です。

そのため、一つのビッグキーワードより、顧客の課題に関連する多数のキーワードを「面」で網羅する戦略が有効となります。

これにより検討段階の異なる潜在顧客との接点を増やし、サイト全体の専門性を高めることにつながります。

BtoB企業のSEO対策を成功させる8つのステップ(戦略設計と実行)

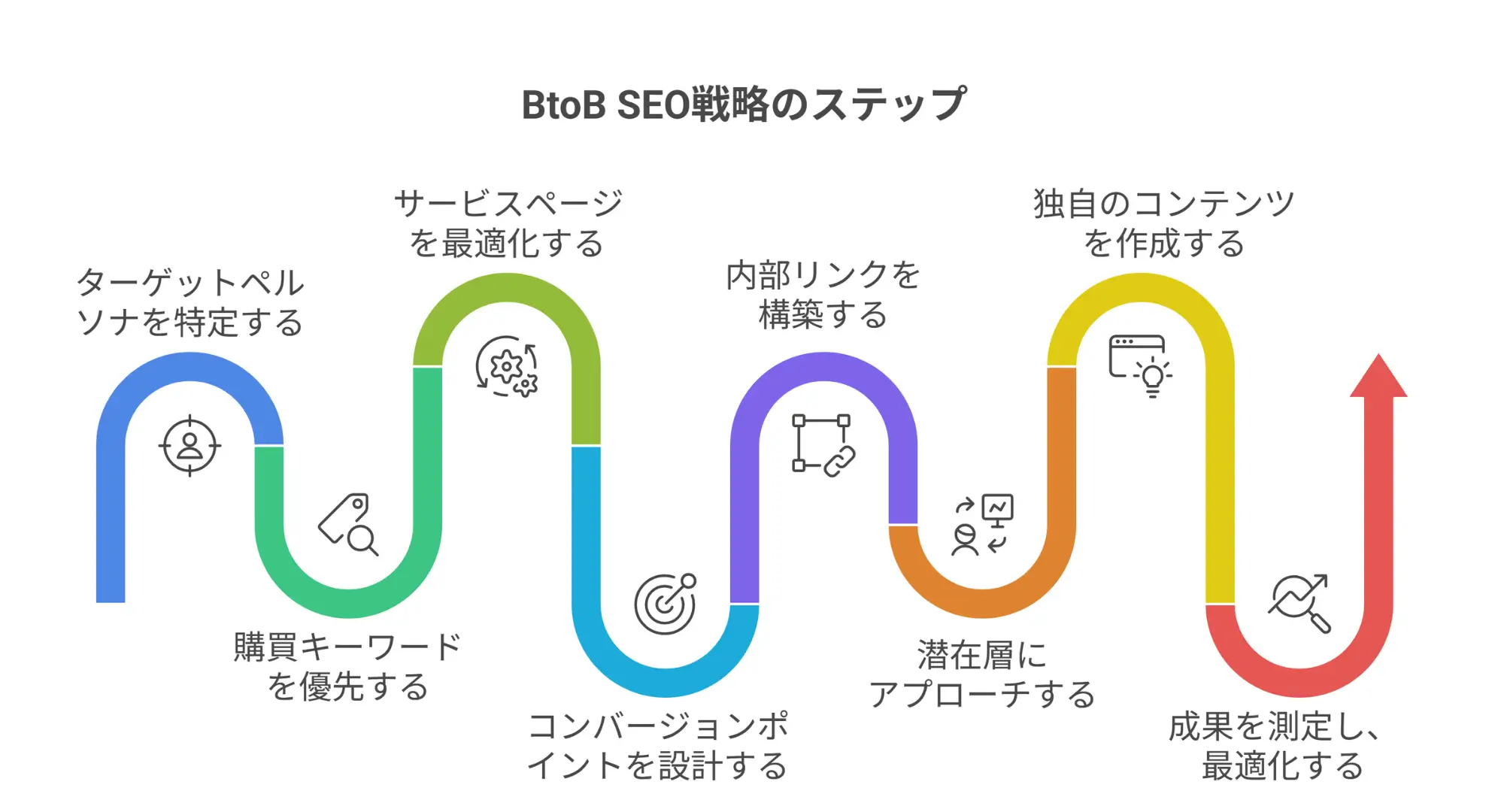

BtoB企業のSEO対策を成功に導くには、やみくもな施策ではなく戦略的な手順が不可欠です。

まずはターゲットとカスタマージャーニーを明確にし、受注に近いキーワードから対策します。その上で、サイト構造やコンバージョンポイントの設計、コンテンツの質、成果計測と改善までを一貫して行うことが重要です。

ここでは、戦略設計から具体的な実行までの8ステップを詳しく解説していきます

STEP1: ターゲットペルソナとカスタマージャーニーを明確化する

BtoBのSEO戦略は、まず「誰に」情報を届けるかを定義することから始まります。

ターゲットとなる企業の担当者や決裁者の役職、業務上の課題、情報収集の方法までを具体的に描き出した「ペルソナ」を明確にしましょう。この人物像が曖昧では、コンテンツの訴求力が弱まってしまいます。

その上で、ペルソナが課題を認識してから購買に至るまでの思考や行動を可視化した「カスタマージャーニーマップ」を作成します。各フェーズで彼らが抱く疑問や使用する検索キーワードを把握することで、どのタイミングでどんな情報を提供すべきかが分かり、施策の精度が高まります。

STEP2: 受注に近い「購買検討」キーワードから優先的に対策する

キーワード戦略を立てる際は、受注に最も近い「購買検討フェーズ」のユーザーが用いるものから優先的に対策するのが成果への近道です。

具体的には「〇〇 料金」「〇〇 比較」「〇〇 事例」など、導入を具体的に考えているターゲットが使うキーワード群を指します。

これらのキーワードで検索するユーザーは購買意欲が極めて高く、アクセス数が少なくても質の高いリードに繋がりやすいという利点があります。まずこの層を確実に取り込んで早期に成果を出し、その上で認知拡大を目的としたキーワードへと施策を広げていくのが効果的な手順と言えるでしょう。

STEP3: 顕在層に直結する「サービスページ」を最適化する

購買検討キーワードで検索する顕在層が最終的に訪れるのが、製品・サービスページです。このページは問い合わせや資料請求に直結するため、SEO施策の中でも特に重要なコンバージョン地点と言えます。

ターゲットの課題を自社サービスがどう解決するのか、導入事例や独自の強みを交えて具体的に提示し、意思決定を後押しする構成が求められます。最も受注に近いユーザーに直接アプローチできるため、ここの最適化は費用対効果が非常に高い施策です。

STEP4: 購買フェーズに合わせたコンバージョンポイントを設計する

サイト訪問者の検討フェーズは一様ではないため、コンバージョンポイント(CV)は複数設計することが重要です。

導入を具体的に検討している顕在層には、「問い合わせ」や「無料デモの申し込み」「見積もり依頼」といった、商談に直結するCVを提示します。

一方、まだ課題を認識したばかりの潜在層にこれらを示すのは時期尚早です。まずは「お役立ち資料のダウンロード」や「セミナー登録」といった心理的ハードルの低い中間CVを設け、リード情報を獲得しナーチャリングへと繋げる導線を築きましょう。

STEP5: 顕在キーワードへ内部リンクを集約するサイト構造を設計する

サイト内のページは内部リンクで評価を送り合っています。重要なのは、潜在層向けの情報記事から、受注に近い顕在キーワードを対策するサービスページ等へ、サイト評価を集約させる構造を意図的に作ることです。

その理想形が、親ページ(サービスページ)へ関連する子ページ(記事)からリンクを集める「トピッククラスター」構造です。この設計はユーザーを誘導しやすく、親ページの専門性を検索エンジンに伝え評価を高める効果が期待できます。

STEP6: 潜在層へのアプローチは「早期リード化」を徹底する

情報収集段階にある潜在層の多くは、記事を読んだだけですぐに離脱してしまいがちです。この将来の見込み顧客を逃さないため、その場で問い合わせを求めずに「早期リード化」を図ることが重要となります。

そのため記事に関連する資料ダウンロードなどを通じて連絡先を獲得し、メルマガ等で継続的に接点を持つなどの施策が必要です。これにより、自由度の高いコミュニケーションで信頼を醸成し、将来の顧客へと育成していくことが可能になります。

STEP7: コンテンツに「自社しか出せない一次情報」を必ず含める

一般論をまとめただけのコンテンツでは、競合との差別化は困難です。重要になるのが、顧客の導入事例や独自の調査データ、社内に蓄積されたノウハウといった、自社でしか提供できない「一次情報」を盛り込むことです。

これらの情報は、Googleが重視する「経験・専門性」の証明となり、SEO評価を高める上で有効です。何より、実践に基づいたリアルな情報は読者からの信頼を獲得し、最終的な意思決定を後押しする強力な要素となります。

STEP8: 成果を計測し、CVに近いページから優先的にリライトする

SEO施策は実行して終わりではなく、成果を計測し改善を続けるプロセスが重要です。Googleサーチコンソール等を活用し、ページごとの検索順位やクリック率、コンバージョンへの貢献度を定期的に分析します。

その上でリライトの優先順位を判断します。最も効果的なのは、CVへの貢献度が高く、かつ検索順位が停滞しているページです。これらのページは既に一定の評価を得ているため、少しの改善で上位表示を狙え、大きな成果に繋がりやすいのです。

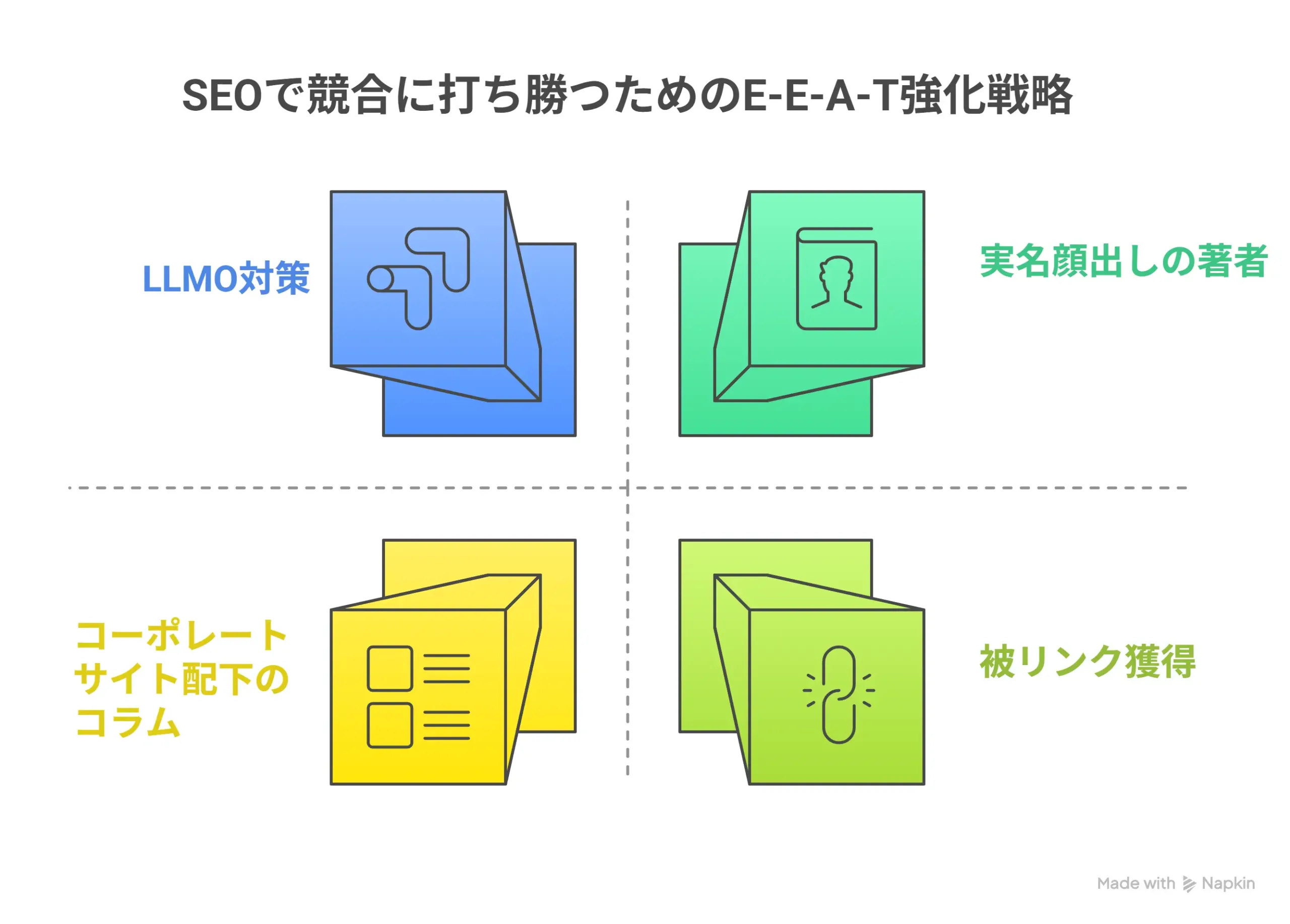

BtoB企業がSEOで競合に打ち勝つためのE-E-A-T強化戦略

BtoB SEOの競争が激化する現代、品質の高いコンテンツだけでは差別化が困難です。競合優位性を築く鍵は、Googleの評価基準であるE-E-A-Tの強化にあります。専門家による情報発信や外部サイトからの評価、コーポレートサイト全体の信頼性を活用したサイト構造の最適化が求められます。さらにAI時代への対応も不可欠です。本章では、これらを強化する具体的な戦略を解説します。

関連記事:記事監修とは?専門家への監修依頼方法や相場、注意点などを解説

権威性強化:実名顔出しの著者・監修者を明記し、実績を記載する

BtoB領域において「誰が書いたかわからない情報」は信頼されません。コンテンツの権威性を高めるには、まず著者や監修者の実名・顔写真を明記し、責任の所在を明らかにすることが基本です。これにより読者は安心して情報を読み進められます。

さらに、その人物の具体的な経歴や実績、資格、関連するSNSアカウントへのリンクなども併記しましょう。こうした透明性の高い情報は、読者に対する信頼の証となるだけでなく、GoogleのE-E-A-T評価においても「誰が専門家か」を伝え、権威性を高める上で重要な要素となります。

外部評価獲得:被リンクは「過去利用サービスの事例記事」から狙う

外部サイトからの評価である「被リンク」は、Googleからの信頼度を高める重要な要素です。BtoBにおいて特に有効かつ自然な手法が、自社で利用中のツールやサービスの提供元に対し、「導入事例」としての掲載を依頼することです。

これは提供元にもメリットがあるため承諾されやすく、質の高い関連サイトからの被リンク獲得が期待できます。その他、業界専門メディアへの寄稿や共同調査レポートの発表なども、自社の専門性を示し権威性を高める上で効果的です。

サイト構造:コーポレートサイト配下にコラムを配置し評価を継承

オウンドメディアを立ち上げる際、全く新しいドメインやサブドメインで運用するケースが見られます。しかしSEO効果を最大化するなら、既存のコーポレートサイト配下に「サブディレクトリ」として設置するのも効果的です。

これにより、コーポレートサイトが長年蓄積してきたドメインの評価や信頼性を、新しいコンテンツが直接引き継ぐことができます。コンテンツが得た評価もドメイン全体を強化するため、サービスサイトの順位向上にも貢献する相乗効果が生まれます。

最新動向:AI時代に不可欠なLLMO対策(AIに引用されるための最適化

Googleの「AI Overview」に代表されるように、生成AIが検索結果で回答を示す動きが加速しています。今後のSEOでは順位獲得に加え、AIに信頼できる情報源として引用される対策(LLMO)が不可欠となります。

AIに引用されるには、専門家の一次情報や独自データに基づき、問いへ簡潔かつ的確に答えるコンテンツの質が一層問われます。ユーザーの疑問に明確な答えを提示するという、SEOの本質がより重要になるのです。

BtoB企業がSEOで失敗するケースと注意点

BtoB企業にとってSEOは強力な武器ですが、多大な労力を投じても成果が出ずに失敗に終わるケースも少なくありません。その原因は、そもそも扱う商材が顧客の検索行動に合わない場合や、SEOの長期的な性質を理解せず、継続できる社内体制を構築できないことにあります。これらは致命的な失敗要因となりかねません。ここでは、BtoBのSEOで陥りがちな失敗例と、始める前に確認すべき注意点を解説します。

顧客がそもそも検索行動を取らない商材ではないか

SEOは顧客の検索ニーズを捉える施策のため、そもそも検索需要がない領域では効果を発揮しにくい点に注意しましょう。例えば、市場にない革新的な製品や、Web検索が主流でないニッチな業界が該当します。

判断基準として、まずキーワードツールで関連語句の月間検索数を調査します。この数値がほぼゼロであったり、自社名での指名検索のみに偏る場合は、検索需要が低いと判断できます。その際は、まず認知度を向上させる広報や広告などの別施策を優先すべきです。

継続的に取り組むための社内体制が構築できない

SEOは効果を実感するまでに最低でも半年から一年は要する長期的な投資です。この時間軸を社内で共有できていないと、短期的な成果が出ないことに失望し、途中で施策が中断されかねません。

成果を出すためには、コンテンツ制作や効果測定、改善を継続的に行うための専門部署や担当者のリソース確保が不可欠となります。関係部署を巻き込み、腰を据えて取り組むための体制を構築できるかどうかが、成否を分ける重要なポイントになるのです。

BtoB企業のSEOに関するよくある質問

まとめ

BtoB企業が中長期的な事業成長を実現するためには、SEO対策によって安定したリード獲得チャネルを育てることが極めて重要です。BtoB SEOの目的は、単なるアクセス数の増加ではなく、見込み顧客の獲得(リードジェネレーション)と、最終的な利益への貢献にあります。

成功の鍵は、BtoCとは異なるBtoB特有の購買行動を深く理解し、「受注から逆算したキーワード戦略」「購買検討フェーズに応じたCV地点の最適化」、そして「自社ならではの経験や事例を盛り込んだ独自性の高いコンテンツ」の提供です。

SEO対策は時間がかかる投資ですが、ペルソナ設定から効果測定、そして継続的なリライトというPDCAを回すことで、必ず成果につながります。もし、貴社のSEO対策で「コンテンツを作っているが順位が上がらない」「順位は上がっているが成果につながらない」といった課題をお持ちでしたら、専門家へのご相談をおすすめします。戦略的なアプローチで、貴社のBtoB事業を加速させましょう。まずは無料の戦略資料をダウンロードし、次の一歩を踏み出してください。